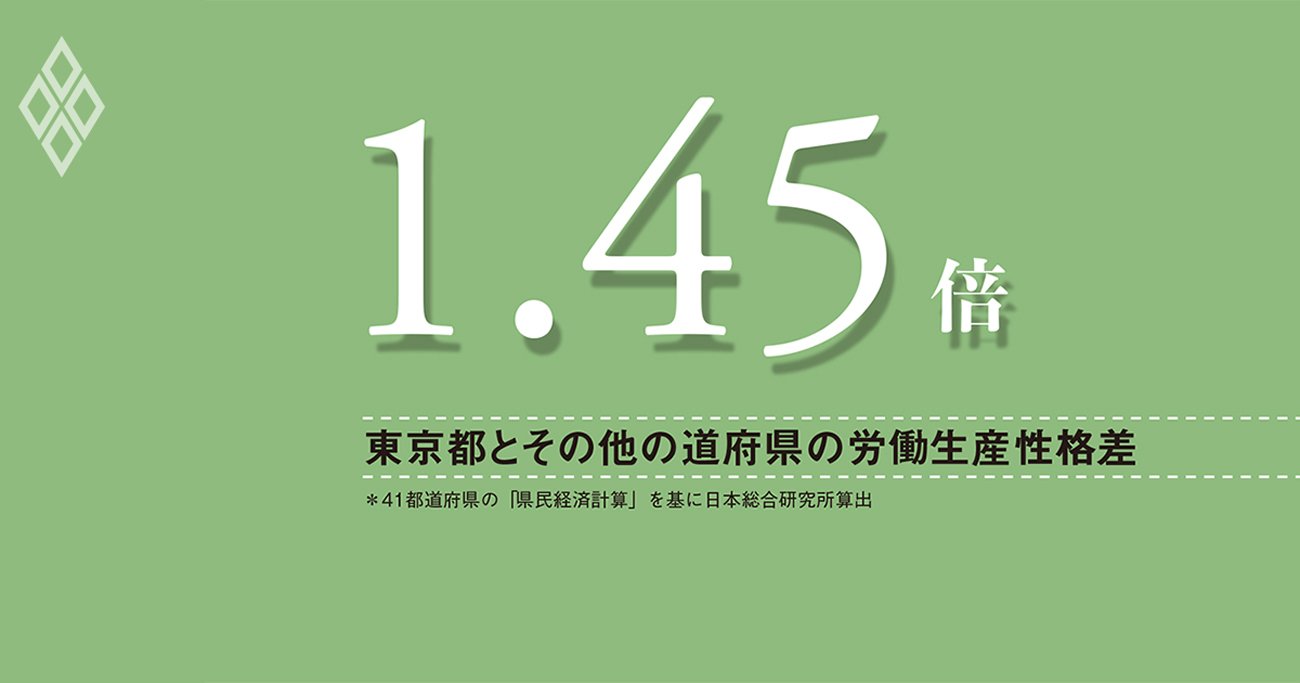

東京都とその他の道府県の労働生産性格差

東京と地方の労働生産性格差が拡大している。執筆時点で2022年度の「県民経済計算」の詳細を公表している41都道府県のデータを集計すると、東京都の就業者1人が生み出す付加価値額は1226万円と、その他の道府県(844万円)とは1.45倍の開きがある。両地域の生産性格差は、リーマンショック後にやや縮小したが、10年代半ば以降、再び拡大している。

業種別に見ると、生産性格差が大きいのは専門・技術サービス業、不動産・物品賃貸業、金融・保険業、情報通信業といった高付加価値を生み出すサービス業である。21年の「経済センサス」でこれらの業種の事業従事者1人当たり純付加価値額を比較すると、東京都とその他の道府県で、専門・技術サービス業からそれぞれ2.7倍、2.1倍、1.9倍、1.3倍と大きな開きがある。

高付加価値サービス業の顧客基盤は企業であることが多く、企業の集積が進む大都市ほどスケールメリットを通じて生産性が高まる傾向にある。実際、企業の集積を表す事業所密度と事業従事者1人当たりの純付加価値額の間には、緩やかな正の相関が見て取れる。

集積の効果が大きい高付加価値サービス業は都市部に集中して立地する傾向があることも、構成比の効果を通じて東京と地方の生産性格差を広げる要因の一つとなっている。東京都の高付加価値サービス業の事業従事者シェア(21年)は27.8%と、その他の道府県(9.9%)の3倍近くに上る。高付加価値サービス業への就職を希望する若年層が多いことは、地方から東京への人口流出にもつながっており、それに伴う集積の効果が東京と地方の生産性格差を相乗的に広げている。

東京以外でも、大阪市や福岡市といった地方の中核都市には、高付加価値サービス業が集積しており、人口流入も大きい。地方の生産性を高めるには、ITの活用や生産効率の改善といった個々の企業の取り組みをサポートするだけでなく、インフラ整備などを通じて中核都市の魅力を高める自治体独自の取り組みも重要である。政府もそうした自治体の動きをサポートする必要がある。

(日本総合研究所 調査部 副主任研究員 村瀬拓人)