今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』では、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。「ダイヤモンド」1967年7月17日号の特集『ますます白熱化す“酒類戦争” ビール・ウイスキー・清酒・蒸留酒メーカーの業績調査』からの抜粋記事を2回にわたって紹介する。高度経済成長真っただ中の67年には酒類市場が大きく拡大し、中でもビールや清酒を上回る高い成長率を示したのがウイスキーだった。後編の本稿では、ウイスキーが量産化時代に突入した背景に加え、サントリーとニッカウヰスキーという大手2強が打った当時の生産増強策などを明らかにしていく。(ダイヤモンド編集部)

ビールが他の酒類を圧倒

洋酒は大衆向けが伸びる

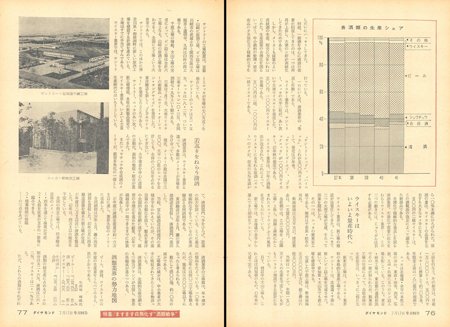

各種酒類を合計した酒類業界全体の生産量は、過去10年間で約2.8倍に増加した。年率にして、平均10%の伸び――、決して低い数字ではないが、かといって高成長商品といえるほどのものではない。酒類は、まず“並足”の成長であった。

しかし、酒類別に見ると、大きく伸びたもの、伸び悩んだもの、あるいは逆に生産が低下したものなど、事情はさまざまである。その状況を見るため、酒類別の伸び率をはじいてみると、次の通りである。

清酒…………… 268.1%

洋酒…………… 223.1%

合成酒…………▲51.3%

焼酎……………▲15.4%

*▲印は減少

ビールが他の酒類を圧して、4.7倍という高い伸びを示した。これに続くものは清酒であるが、伸び率は2.7倍、洋酒は2.2倍という成績であった。合成酒や焼酎などの蒸留酒は、生産が大幅に減少した。

この表で見るかぎり、ビールの躍進の前に、他の酒類は圧倒されているという一つの結論が出る。しかし、ここで注意しなければならないことは、ここ1~2年の数字を見ると、これとは違った傾向が出てきたことである。

1966年度の各種酒類の伸び率を見ると、次の通り。

清酒……………27.6%

ウイスキー…… 38.1%

上の数字は、66年4月~67年3月の実績を前年と比べたものであるが、ビールの伸び率は8.0%であった。それに対し清酒は27.6%、ウイスキーは38.1%の伸びを記録している。

66年のビール界は、書き入れ時の夏が天候に恵まれなかった。一方、清酒は、67年2月末に小売価格の値上げがあり、これを見越して数カ月前から猛烈な仮需要が起こった。そういう背景の違いはあるが、とにかく、ここへきて清酒の需要が大幅に回復してきたことは注目すべきであろう。

「ダイヤモンド」1967年7月17日号

「ダイヤモンド」1967年7月17日号

清酒やウイスキーについて、66年度の生産の伸びを等級別に見ると、次の通りである。

特級……………41.7%

一級……………55.5%

二級……………17.8%

合計……………27.6%

◎ウイスキー

特級……………▲4.8%

一級……………26.3%

二級……………39.6%

合計……………38.1%

*▲印は減少

清酒は特級、一級など、一般的に高級酒が、大幅な伸びを見せている。ウイスキーは、それとは対照的に二級の伸びが大きい。こうした傾向は、数年前から次第にハッキリしてきた。