斗山エナビリティの38万キロワットガスタービン(同社リリースより)

斗山エナビリティの38万キロワットガスタービン(同社リリースより)

韓国の斗山エナビリティ(旧斗山重工業)が、韓国で初めてとなる、大型ガスタービンの海外輸出を米国向けで実現した。電力事業用の大型・高効率ガスタービンの製造は世界でも日本の三菱重工業、米GEベルノバ、独シーメンス・エナジーの3社が寡占してきたが、その市場に風穴を開けた形だ。生成AIの普及が、世界の電力需給構造を変えつつある中で、AIが爆食するデータセンター電力需要増大に対応するため、世界各地で火力発電所の新設が相次いでいる。特集『重工バブルの真相』の#6では、米国ビッグテック企業へのガスタービン輸出をきっかけに、斗山が世界のガスタービン市場における「第四極」として台頭していくのかどうかを探った。(エネルギージャーナリスト 宗 敦司)

韓国の斗山のガスタービンが米国から初受注

その要因は「性能」だけではなかった!

米ウッド・マッケンジーによると、2025~40年の期間に世界で約890ギガワット(1ギガワットは100万キロワット)の新規ガス火力発電設備が追加される可能性があるという。国際エネルギー機関(IEA)の報告でも、データセンターを多く抱える米国南部や日本国内の港湾近郊での中・大型ガスタービンを使った火力発電所の開発計画が続出している。

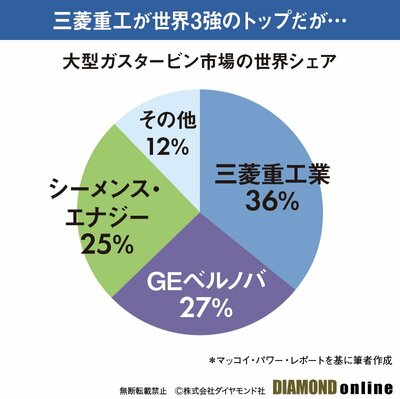

一方で世界の大型ガスタービン市場は、三菱重工業、米GEベルノバ、独シーメンス・エナジーの3強が大半のシェアを占める寡占市場となっている。中でも三菱重工は入り口温度1650度級のJACシリーズを中核としたコンバインドサイクル(複合火力)発電で世界最高の熱効率を実現し、GEベルノバのHAシリーズ、シーメンス・エナジーのHLクラスと共に大型ガスタービン市場を3分してきた。米マッコイ・パワー・レポートによれば、そのシェアは23年時点で三菱重工が36%、GEベルノバが27%、シーメンス・エナジーが25%で残りが仏アルストームなどその他企業となっている。

AIデータセンター向け新設発電所だけでなく、既存プラントの更新需要でも高稼働を維持し、3社の火力部門は業績を急回復させている。

ところがこの3強の市場に第四の勢力として突如、韓国の斗山エナビリティが登場した。米国の大手テック企業(社名は非公表)から、同社が独自開発したガスタービンを受注したのだ。斗山エナビリティが今回受注したのは、単体出力が38万キロワットのガスタービン2基。これは韓国としては初めての大型ガスタービンの海外受注となる。数多く存在する機械の中でもガスタービンは製造が困難で、特に発電用の大型で高効率のガスタービン製造は上記3社の寡占市場だ。中でも近年は三菱重工がトップクラスのシェアを維持している。そこに新たなメーカーが参入してくること自体がニュースである。

斗山エナビリティはこれまで約7億ドルを投じてガスタービンの開発を続けてきており、11年に5000キロワット機の概念実証、19年に国内の産学研各社と連携して27万キロワットの発電用大型ガスタービンの製造に成功。さらに23年には米国向けに受注したのと同じ38万キロワット機を韓国内向けに初受注するなど、急速にガスタービン開発の階段を上がってきた。

今回受注したガスタービンは「H型クラス」としており、単体での熱効率が42.9%と、3強のガスタービンにも引けを取らない性能といえる。まだ2台だけの実績ではあるが、韓国が独自開発したものが、欧米と日本の企業だけが占めてきた市場で、しかも歴史的にガスタービン開発を主導してきた米国で受注したことの意義は大きい。

世界最大級のガスタービン大国米国でなぜ新参者の韓国が受注できたのか。単に性能や価格競争力だけではない要因があったようだ。これが世界3強を揺るがす力に育っていくのか。次ページで探っていく。