「可処分所得」「再分配所得」では

格差は拡大していない

この厚生労働省の調査は原則3年に1度行われる。直近の2023年時点を対象にした調査では7430世帯を対象に行われ、約40%の3003世帯から回収された調査結果に基づいている。

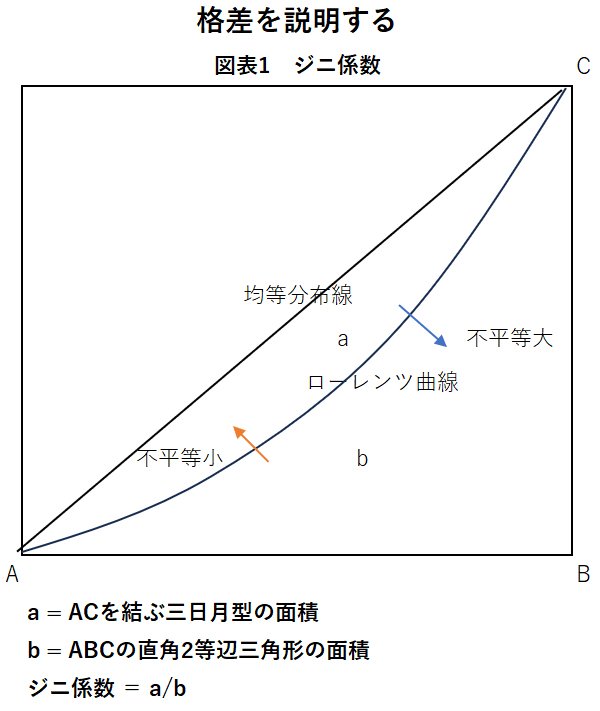

まず格差の計測概念である「ジニ係数」について、ご存じない読者のために説明しておこう。図表1を見ていただきたい。

例えば100の世帯について所得の低い順に並べ、横軸の左端に一番所得の低い1世帯の所得額(縦軸)を置く。次にその右隣に1番目の所得額と2番目の所得額の合計(累計)を置く。次は3番目までの所得累計額を置く。こうして最も所得の高い100番目までの累計額を並べる。

仮に世帯の所得額が完全に平等なら、各累計額を結んだ線は均等に上がり、右肩上がりの直線になる。この直線を「均等分布線」と呼ぶ。逆に最も不平等な分布は、1世帯が全所得を独り占めして、残り99世帯はゼロ所得となる場合だ。その分布線はABCという直角3角形の2辺の形になる。

実際には完全に平等な分布も完全な独り占めもないので、分布曲線はACを結ぶ湾曲した曲線になり、これを「ローレンツ曲線」と呼んでいる。

そこでACを結ぶ直線「均等分布線」と湾曲したローレンツ曲線で囲まれる三日月型の面積をaとし、ABCの直角三角形の面積をbとする。ジニ係数とは面積aをbで割ったa/bの値であり、0のときは完全平等の分布、1に近づくほど格差の大きい分布となる。

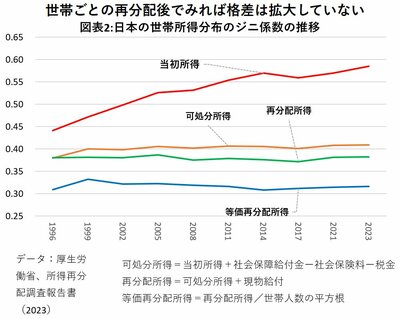

そこでサンプル調査の対象となった日本の世帯のジニ係数の推移を示したのが、図表2である。

赤色の「当初所得」は受け取ったままのグロス所得であり、確かに1996年時の0.4416から2023年には0.5855に上がっており、それ自体は世帯所得格差の拡大を示している。多くのメディアの見出しが取り上げるのはこの値だ。

しかし当初所得に公的年金や生活保護など社会保障給付金を加え、世帯の負担である社会保険料(年金保険料、医療保険料、介護保険料、雇用保険料など)ならびに税金を引いた「可処分所得」(オレンジ色)を見ると、ジニ係数の変化はずっと水平に近づく。

さらに医療、介護、保育の現物・サービス給付を加えた「再分配所得」を見ると、90年代以降はほぼ水平になる。

最後の調整項目は世帯の構成人員数の違いだ。同じ世帯所得額、例えば年間800万円でも、1人世帯と一家4人の世帯とでは1人当たりの経済的な豊かさは違う。しかし住居など固定費があることを考慮すると、単純に世帯所得を世帯人数で割って比較するのは合理的ではない。

そこでOECD(経済協力開発機構)などでは世帯所得を世帯人数の平方根で割ることで(3人家族なら3の平方根1.732、4人家族なら4の平方根2で割る)、それを世帯1人当たりの所得と見なす方法が採用されており、これを「等価所得」と呼んでいる。

世帯単位で計算された上記の「再分配所得」を以上の方式で世帯1員当たりにして計算したのが「等価再分配所得」のジニ係数である。これを見ると、1999年の0.3326から2023年の0.3163までわずかながら低下(格差縮小)すらしていることが分かる。

こうした同報告書の調査結果を「所得格差が拡大した!」という議論が横行した07年に、筆者は大手オンラインマガジンで紹介したことがある。しかしながら、大手メディアの報道で丁寧に同報告書の内容を紹介した記事を筆者は見たことがない。

控えめに言っても、これは「変化したこと」だけに報道が集中し、「変化していない」点には公平な関心が注がれないというメディア特有の認知バイアスであろう。あるいは、「メディアは『所得格差は拡大している』と国民に信じ込ませようとする陰謀で動いている」と言えば、あおり過ぎだろうか。

では、なぜ当初所得ベースでは格差が拡大しているのか? その最大の要因は、実は同世代内の格差拡大ではなく、少子高齢化の結果としての引退高齢世代の比率の増加である。別データになるが、国勢調査によると高齢者世帯(世帯主が65歳以上の世帯)の全世帯に占める比率は1990年の16%から2020年には38%と2倍強に上がっている。

高齢者世帯の所得は、公的年金所得などを除くと現役世代の2割ほどでしかない。その世帯が占める比率が上がれば、全体の当初所得の格差は拡大するのは当然のことだ。

この点について、同報告書は「調査世帯の年金階級別構成割合が前回のものと同じになるようにウエイト付けしてジニ係数を計算したところ、当初所得のジニ係数の上昇には、世帯の高齢化の影響があることがわかった」と、3年ごとの調査レポートの中でほぼ毎回指摘している。

高齢者世帯は公的年金制度を負担する側から給付を受ける側になるため、年金給付の負担と給付を加減すると、現役世代の再分配所得は減り、高齢者世帯の同所得は増える。その結果、全体としては当初所得ベースで見られた格差拡大はほとんど消えてしまうわけだ。逆に言うと、高齢化要因を除いた同世代間の格差拡大は、ほとんど生じていないことを意味する。

この点でも同レポートは「ジニ係数の改善度(格差縮小)(34.7%)のうち社会保障によるものは31.6%、税による改善度は4.4%と、社会保障による改善度の影響が大きい」と指摘している。社会保障の大半は、公的年金、医療、介護に関する給付である。

「非正規雇用の増加は世帯格差拡大の要因にはならないのか?」と思う読者は多いだろう。確かに雇用者に占める非正規雇用の比率は1980年代の20%弱から2000年代以降は30%台に上昇した。そしてパートなど非正規雇用の賃金は正規雇用に比べると安い。

しかし世帯主が正規雇用で配偶者が非正規雇用の準ダブルインカム世帯が増えており、その場合には世帯合計所得の減少にはならない。また、正規雇用を定年退職した後、非正規雇用で働く高齢者も増えたが、所得が年金受給だけの場合より世帯所得は増えるので、非正規雇用の増加が世帯所得格差拡大に直結するわけではない。

また「就職氷河期時期」に正規雇用の職を得られず、やむを得ず非正規雇用の職に就いた「不本意非正規」も、15年の320万人、非正規雇用に占める比率で16%強の水準から、24年には180万人、同8.7%と大きく減少した(厚生労働白書、2024年版)。

相対的貧困率も改善傾向

資産格差は拡大

ジニ係数による格差変化の測定は有効であるものの、全てではない。もう一つの代表的な計測方法は、相対的貧困率である。相対的貧困率とは、全世帯の所得の中央値(所得分布のちょうど中間の水準)の半分に満たない世帯が全体に占める比率のことだ。

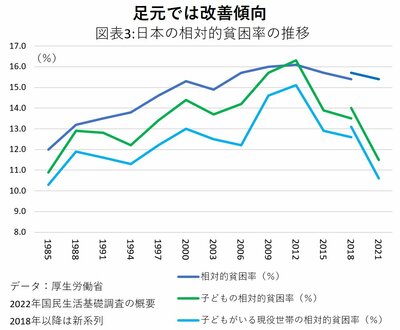

これについても厚生労働省が「国民生活基礎調査」(3年に1度)の中で、「等価可処分所得」に基づく計測結果を公開している。それを示したのが図表3である。

これを見ると1985年の12.0%から相対的貧困率(青色)は2012年のピーク時16.1%まで上がり、直近の21年は15.4%だ。これは高止まりしているとみられる(18年にOECDの相対的貧困率の計測概念に若干の修正が加えられたので、旧系列と新系列とでややずれが生じているが、全体のトレンドを変更するほどのものではない)。

この相対的貧困率の計測には前掲の「等価可処分所得」が使用されているが、それでもある程度の上昇が見られるのは、なぜだろうか。

まず相対的貧困率の切り口は、先ほどのジニ係数とは違うことだ。例えば低所得の世帯が増えると、ジニ係数ではローレンツ曲線の低所得層(横軸の左部分)が下に向かって膨れ、下腹が出るような形になる。しかし同時に所得の中・上層部分で格差が縮小すると三日月型全体の面積は拡大せず、従ってジニ係数は変わらないことがあり得る。

では過去30年間、最も増えた「低所得層(可処分所得ベース)」はどこかというと、やはり引退・高齢者世帯なのだ。

ただし子供の教育費支出も、住宅のローンの返済も終わった高齢者世帯ならば、現役時代の可処分所得の5割前後でも暮らせるし、取り崩しできる貯蓄があれば、これを可処分所得だけを見て一概に「相対的貧困層」と呼ぶのは適切ではないだろう(もちろん実際に困窮する高齢世帯も存在する)。

ともあれ、高齢者世帯が全世帯に占める比率が上がると、等価可処分所得ベースでも相対的貧困率はある程度押し上げられる。

一方で、「子供のいる現役世帯の相対的貧困率」(水色)に目を転じると、1985年の10.3%からピーク時の2012年には15.1%まで上がった後、直近の21年には10.6%とほぼ85年の水準まで下がっている(改善している)。「子供の相対的貧困率」(緑色)もほぼ同様の変化だ。

いわゆる「ひとり親世帯」の相対的貧困率の高さがよく報道されるが、これについても1985年の54.5%から2021年の44.5%まで低下(改善)している(当該項目の推移はグラフが立て込むので図表3には描いていない)。

図表3を見る限り、こうした相対的貧困率の上昇(悪化)はバブル崩壊後の「就職氷河期」が始まった1990年代後半からリーマンショック後の景気後退期である2012年まで起こった現象である。しかし13年以降の雇用情勢の回復・改善、その他の施策に伴って低下(改善)傾向をたどったとみるのが素直な見方だろう。

ご承知の通り、13年は第2次安倍内閣の下で「アベノミクス」が開始された年であるが、私の知る限りそうした事実を指摘したメディア記事を目にしたことがない。やはりこれは何かの「陰謀」なのだろうか。

念のために言い添えると、筆者は日本の世帯所得格差が経済的(あるいは政策的)な要因で長期的に拡大しているという認識に反証しているだけであって、「現存する格差は問題なし」と主張しているわけではない。

さて、最後に所得ではなく世帯の資産格差の動向について目を向けてみよう。この点については民間シンクタンクの調査レポートを紹介するにとどめる。

総務省「全国消費実態調査」(19年以降は「全国家計構造調査」)を基にした藤原翼氏のレポート「『日本型』金融資産格差を読み解く」(大和総研、21年11月)によると、世帯の保有する金融資産は、世帯構成員数を調整した「等価」ベースで、1994年の0.54から2019年の0.60強まで上昇している。

同じ所得水準と貯蓄率でも、預貯金に蓄える世帯と株式・株式投資信託などリスク分散された長期投資に向ける世帯とでは、長期的な資産形成の結果として「前者<後者」の格差が拡大するのは必然だ。

NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの普及、税制優遇は、こうした傾向を後押しするだろう。そして投資性の資産形成を継続した引退世代と、預貯金偏重で来た世帯とでは、資産売却時のキャピタルゲインだけでなく、最終的に資産所得(配当、利息)の格差も生じる。

政府は24年の新NISA開始と並行して、家計の長期・リスク分散の資産形成を促進するために「金融教育」にも注力している。しかしながら、自由社会である以上、各世帯の資産形成を政策で直接的に左右することはできない。どのような資産形成をするかは、国民各自の選択に依存している。

今後10年か20年もすれば「NISA資産富裕層」も登場するだろうが、自分がそうなることを選ぶかどうかは各自の選択次第だ。