内壁まで緻密に再現された自分の心臓の3Dモデル

なんと100人に1人の赤ちゃんが、先天性小児心疾患をかかえているという。その全てが手術を必要とするわけではないが、手術が必要なケースとなれば、赤ちゃんの心臓というのはとても小さく、難度は極めて高い。

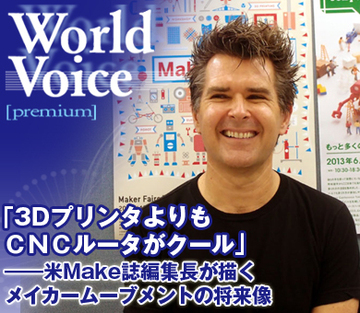

ご覧いただいている写真は小児用の心臓レプリカの内壁である。このレプリカは、患者個人のCTスキャンデータから高速試作技術を用いて製作している。

素材は実物に近い超軟質の感触を持った樹脂で、心臓内部は弁や大動脈の太さ、内壁まで緻密に再現されている。表面の血管部分は空洞で、カテーテルが通る。実物感覚でメスで切除することも、糸で縫合することも可能だ。この小さな心臓の内部を指で広げて見せてくれているのは、京都にある高速試作開発支援企業、クロスエフェクトの竹田正俊社長である。

心臓手術の未来が変わる

今、私たちは、あたりまえのようにCTの画像診断を受けている。しかし画像診断だけでは、医師でもわからないことが多い。特に赤ちゃんの心臓は画像による診断が非常に難しい。手術本番で臓器を開いてみてビックリ、こんなはずじゃなかった、ということが常に起こりうる。

それでも医師は一発勝負の手術に渾身の精神力で挑んでいる。特に心臓の場合、手術は 2~3時間の勝負、それ以上開いていたら命に関わる。ゆっくり考えている暇はない。

しかしもしも、患者のCTスキャンデータから当人の心臓の精密なレプリカを作り、手術前にシミュレーションができたなら、世界は変わる。医師はまるでデジャブ(既視感)の状態で手術に向き合える。手術時間を短縮し患者の肉体への負荷を軽減できる。手術の成功率を高められ、難易度の高い手術に挑むこともできる。

この心臓レプリカは、CTスキャンの際に採取されるDICOMデータと呼ばれる世界標準の人体積層データ(輪切りデータ)から、複数のソフトウェアを使って工業用のCADデータに置換し、そこから光造形システムによって3Dの型を作り、最後にウレタン樹脂を流し込んで製作する。