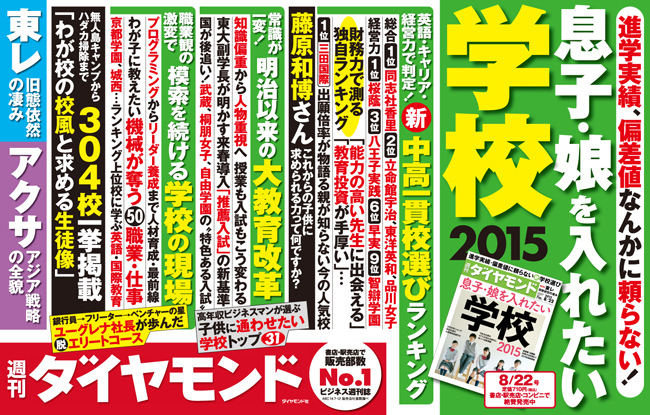

『週刊ダイヤモンド』2015年8月22日号の第一特集は、「息子・娘を入れたい学校」です。今、明治以来とも言える大きな教育改革が進んでいます。今の子供たちに必要な「学力」とは「生きる力」が再定義され、知識偏重型から多面的な人物重視型へと、小中高の授業も、大学入試も変わろうとしています。改革を主導する下村博文・文部科学大臣のインタビューを、特集から一部抜粋してお届けします。

──今求められている「生きる力」とは何だと考えていますか。

生きる力というのは、時代によって違っています。人類の歴史は農業革命、産業革命を経て今、情報革命に入っている。日本では1990代に情報化社会に移り、それまでの産業化社会とは別の力が必要になると定義付けられた。

産業革命のときの生きる力とは暗記・記憶が中心で、“坂の上の雲”に向かって、しっかりしたルール、マナーを持ち、求められた指示通りにやるというもの。いわば戦前であれば兵隊、戦後は優れた官僚や会社員が求められた。

ところが情報化社会は、坂の上の雲なんかなく、この先どうなるか見通しが利かない社会。そのときに、これまでの大学入試に出たような暗記・記憶は通用しない。そんなものはスマートフォンで調べればすぐ分かるわけで、ロボットや人工知能に代替できる力です。

Photo by Kazutoshi Sumitomo

Photo by Kazutoshi Sumitomo

ニューヨーク州立大学大学院のキャシー・デビッドソン教授は「今の子供たちの65%は、大学卒業後、今は存在していない職業に就く」と言っている。また、オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授は「今後10~20年で約47%の仕事が自動化される」と言った。なのに、今まで通りの教育をしていたら、失業者をどんどん出すことになる。

そういう変化の時代に対処する能力は、基礎基本の暗記に加え、いろんな課題に対して自ら主体的に取り組み、指示待ちではなく自ら解決する能力。さらにクリエーティブな創造・企画の力も問われる。そして、コンピュータがいくら発達しても到達できないであろう、人間的な感性や優しさや思いやりも必要です。

そういう力を、発達段階にある子供たちに育み、社会で生きていける力を付けていきたい。

──悪名高いゆとり教育も、もともとはそれを目指したものでした。