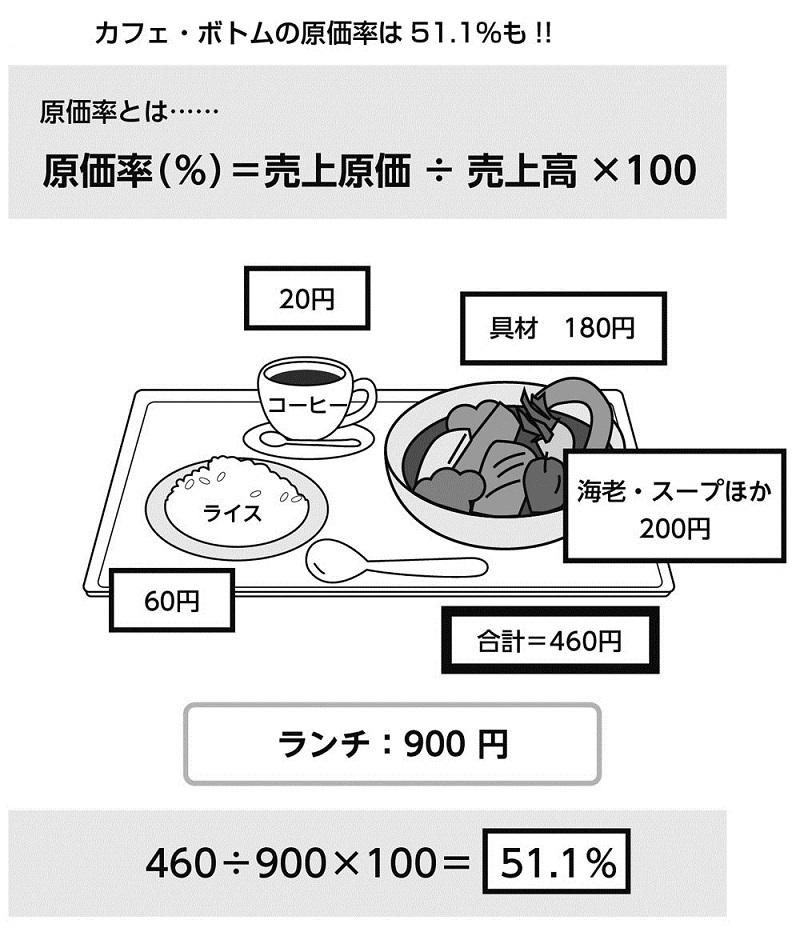

飲食店の原価率は30%前後

「カフェ・ボトム」のドアを開けると、最初の夜とは違い、ランチ客で賑わっていた。4人がけのテーブルが4つ、カウンターが6席あるフロアを、たった一人で慌ただしく皿を運ぶ洋介が振り返った。

「いらっしゃいませ! あ、ようこそいらっしゃいました」

桜子は、空いていたカウンター席へまた座った。

カウンターへ戻ってきた洋介が、桜子に笑顔を向ける。

「また来てくださったんですね」

「あのカレーがね、また食べたくなって」

桜子が言うと、洋介はうれしそうに言った。

「ありがとうございます。今日のランチは、海老スープカレーか、骨付きチキンカレーの2種類です。どちらがよろしいですか?」

「じゃ、海老でお願い」

「かしこまりました」

洋介は、ランチ時の店を一人で切り盛りしていた。桜子はカウンターからその様子を眺める。小鍋に一人分の海老スープカレーを取り、仕上げ調理をすると、皿に盛りつけてライスと一緒に桜子の前へ置いた。それから、帰る客の会計でレジを打ち、その足で食器を下げ、今度は別の客のコーヒーを入れてまた運ぶ。それが何度か繰り返され、午後1時も過ぎると、客はまたほとんどいなくなった。

カフェに静けさが戻り、有線のボサノバがようやく聴き取れるようになった。桜子は食後のコーヒーを飲み、洋介はカウンターの中でたまった食器を洗い始めた。

「やっぱり、美味しいわ。ここのスープカレー。それからコーヒーも」

「自家焙煎の老舗から豆を仕入れてるんです」

「うん、美味しい。なのにランチ900円って、安すぎるわよ」

「そうなんですけどね。今どきランチで1000円超えちゃうと、お客さん来てくれなくなっちゃうんですよ」

桜子はため息をつくように言った。

「問題はそこよねえ。美味しさを追求するのはいいけど、原価率ばっかり上がっちゃって、それじゃ全然儲からないじゃない。この店のランチの原価率、かなり高いでしょう?

やっぱり、普通にやっているなら原価を30%ぐらいに抑えないと、飲食店は儲けられないわよ」

桜子のその一言に、洋介は急に食器を洗う手を止め、エプロンでごしごし濡れた手をふくと、名刺を差し出してこう言った。

「あの、僕、前芝洋介といいます! この前、お客様がおっしゃっていた『儲けるなんて簡単だ』っていう話、僕に教えていただけませんか? 僕の店も、儲かるようになれますか!?」

気をつけ、の姿勢で、勢いよく一息でそう言い切った洋介に、桜子は面食らった。

だが、まっすぐ桜子を見つめるその目は、本気だった。真剣に、本気で、成功をつかみとろうと決意したときの、経営者の目……。

だが、桜子が洋介の突然の勢いに目を丸くしていると、洋介の表情はすぐにくしゃっとした笑顔に変わり、ごまかすように言った。

「ハハハ。すみません。お客さんがこの前あんなこと言うから、僕、気になっちゃってたんですよ。次にお会いしたら絶対聞いてみようと思ってたんですけどね。なんか、すみません」

一瞬でまた、街角のしがない店のしがないマスターに戻ってしまった洋介を、桜子はまじまじと見つめた。沈黙をかき消すかのように、ザーザー水を流しながら、黙って食器を洗い始めている。

きっと善良な青年なのだ。

北海道から出てきて、なんとなく東京タワーの見える場所に店を出して、美味しいカレーをつくって、美味しいコーヒーを出して、お客さんに喜んでもらえればすべてはうまくいくと考えていたのだろう。でも全然儲からなくて。どうしたら良いかわからずに、ただ長時間一人で店を切り盛りして、それでも毎月の支払いに追われ、生活も本当はかなり苦しいだろう。家族はいるのだろうか。

人間、良いと信じてやってきたことが裏目に出続けると、自信をなくしてしまう。過去のうまくいかなかった経験に操られると、奮い立つことができなくなってしまうのだ。

洋介の取り繕うような表情に、桜子は胸がきゅっと締め付けられるような思いがして、言葉が口をついて出てきた。

「自分はすごいヤツ、できるヤツ、って、思わなきゃ!」

驚いて桜子を見つめる洋介。桜子も自分が発した言葉に自分で驚いた。なぜ、二度しか訪れたことのない、しかもまったく儲かっていないカフェのマスターに自分がそんなことを言っているのか、よくわからない。それでも桜子の言葉は続いた。

「まず、心からそう思うことよ。自分にはやれる、簡単だって。でもね、それはただ信じれば道は開ける、という精神論じゃない。仕組みをつくらなきゃ」

「仕組み?」

「そう。儲かっている店には、ちゃんと儲かる仕組みがあるのよ」

どうやら、何らかの「おせっかいスイッチ」が入ってしまったようだ、と桜子は思った。

続く