記事一覧

ある社会人学生の“自由な学び”から、私が気づいたいくつかのこと

学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第2回をお届けする。

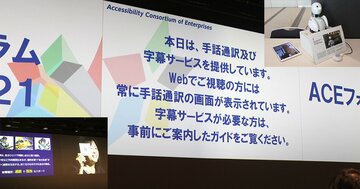

障がいのある人と障がいのない人を繋ぐ“懸け橋”としての人事部門

さまざまな人がそれぞれの働き方をするダイバーシティ社会で、障がいのある人は企業においてどのような活躍をしているのだろう――障がい者によるイノベーション創出の支援を行う一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム(ACE)が昨年2021年12月に「ACEフォーラム2021」をオンライン配信&リアル集客で開催し(*1)、“顕著な活躍を行う障がいのある社員をロールモデルとして表彰する”ACEアワード2021を発表した。フォーラムのテーマは、「共生社会が生み出す障がい者のパワーを企業の競争力に」。ACE事務局長の栗原進氏に、企業における障がい者就労の“いまとこれから”を聞いた。

“アンガーマネジメント”が、いま、企業の人事部に注目されているのはなぜか?

価値観が多様化し、さまざまな対人コミュニケーションが求められる職場において、ちょっとした苛立ちやモヤモヤを感じる人も多いだろう。とはいえ、不機嫌さをあらわにしたり、怒りを暴発させたりすれば、人間関係に大きな亀裂が入りかねない。「怒り」を上手にコントロールしながら、さまざまな価値観を持つ同僚や部下と良好な関係を築いていくにはどうしたらよいのだろうか。安藤俊介さんにお話を伺った。

多忙を極めたエンジニアの残業時間を3分の1に減らした時間術とは?

いつも仕事の進捗が気になって、心の休まるときがない。気が付くと、人より残業している――そんな状況に心当たりのあるビジネスパーソンには、「タイムマネジメント」のノウハウが必要だ。今回は、多忙を極めたエンジニア時代にタイムマネジメントの重要性に目覚め、独自の手法で労働時間の大幅カットに成功した水口和彦さん(ビズアーク・時間管理術研究所)に、即効性のあるタイムマネジメントの基本ルールを聞いた。

社員の力を最大限に引き出す組織づくりとは?変革を推し進めるNECと三菱重工の葛藤とリアルに迫る

NECと三菱重工は、いかにして痛みを伴う変革に挑んでいるのか?そのリアルな葛藤に、宇田川元一氏、篠田真貴子氏が迫る。

「部下に甘えるリーダー」の下に、強いチームが生まれる理由

「悩みのないリーダーはいません」――書籍『1万人のリーダーが悩んでいること』(ダイヤモンド社)の冒頭で、著者の浅井浩一さんは断言する。実際、複数の部下を抱えるリーダーには、さまざまな責務がのしかかり、悩みも尽きないのが実状だろう。そこで今回は、JT(日本たばこ産業)でマネジメント能力を開花させ、リーダー道を究めた浅井さんに、リーダーのあるべき姿やチームビルディングの秘訣を聞いた。

“緊急措置”から“当たり前の選択肢”へ、ウィズコロナでのテレワークのあり方

オミクロン株の感染拡大といった気が抜けない状況とともに、「ウィズ・コロナ」が当り前になりつつある。感染の「波」の谷間では、社会も経済も少しづつ平時に戻ってはいるものの、企業の現場で継続課題になっているのが“テレワーク”の扱いだ。コロナ禍において緊急措置的にテレワークを導入したものの、状況が落ち着けば“原則出社”に戻す企業が少なくない一方、従業員の間ではテレワークの継続を望む声も強い。コロナ禍でのテレワークを巡る状況と今後への対応について、一般社団法人日本テレワーク協会の村田瑞枝事務局長に話を聞いた。

社内アンケートで見えた、ヤフーが“1on1”を企業文化になし得た理由

『ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』『ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』(本間浩輔著、ダイヤモンド社刊)が、2017年の発売以来、ロングセラーを続けています。ヤフー株式会社で一貫して“1on1”に携わり、『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(ダイヤモンド社刊)の共著者である吉澤幸太氏(ヤフー株式会社 ピープル・デベロップメント統括本部 ビジネスパートナーPD本部)が、企業文化に育てていったポイントと、リモートワーク環境下でどのように機能しているのかについて、最新の社内調査もまじえて解説します。

越境人材への期待が高まる中で、「私」を中心に始める「これからの越境」

所属する組織から飛び出していく「越境人材」に大きな注目が集まるなか、送り出す企業、そして飛び出す個人はどのように向き合うべきか?越境を知り尽くした5名が、「これからの越境」について議論する。

雇用の「不」を解決し、企業と一人ひとりの仕事をつないでいくために…

少子高齢化による労働力人口の減少、働き方改革によるワークライフバランスの推進、コロナ禍とVUCAの時代がもたらす若年層・就活生・求職者の就労観の変化……いま、日本の労働市場が大きな転換期を迎えている。企業が社会の中で存在する意味、さまざまな人がそれぞれの働き方を選択する価値を考えるうえで、企業と求職者を結びつける派遣会社の動向は見逃せない。設立40周年を迎えた、派遣業界大手の株式会社スタッフサービス・ホールディングス――その代表取締役社長・阪本耕治氏のスペシャルインタビューを「HRオンライン」がお届けする。

あなたはどう生きるか?悩み多きビジネスパーソンへ捧ぐ、「教養」を身につける方法【山口周×堀内勉×篠田真貴子】

教養を磨くことの重要性が叫ばれるようになって久しいが、そもそも何のために、そしてどうやって身につけるとよいのか。山口周、堀内勉、篠田真貴子の三氏から、悩めるビジネスパーソンに向けた新しい「教養論」。

地方の企業で働く女性たちが、これから“働きがい”を得るために

「女性が“働きがい”を感じながら、生き生きと働ける職場を増やしたい。そして、日本全体を女性の能力と意欲が活かされる国に変えていきたい」――こうしたビジョンで、各地の自治体とともに“働く女性の課題解決”に向けて奮闘している株式会社Will Lab代表取締役の小安美和さん。前職時代に、「女性×働く」をテーマとしたプロジェクトに携わるなかで「東京に比べて、地方はアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)も、働く上での男女格差(ジェンダーギャップ)も大きい」という現実に直面し、地方で働く女性の就労支援や人材育成に本腰を入れるべく独立した。女性活躍推進法の施行から5年。「女性×働く」の変化は東京にとどまらず、地方にも広がっているのだろうか。兵庫県豊岡市の事例を中心にお話をうかがった。

新規事業を社内から量産するには?リクルート、ソフトバンク、NTTドコモの3大成功企業に学ぶ「仕組みのつくり方」

リクルート、ソフトバンク、NTTドコモ。新規事業を社内で量産している日本企業トップ3は、どんな施策を打っているのか?アルファドライブ麻生要一氏が、3社のキーパーソンに聞いた。

企業と個人それぞれの「パーパス」の重なりをいかにして見つけるか?

「パーパス」の重要性が至るところで叫ばれるが、そもそもなぜ企業はパーパスを考えるべきなのか?ユニリーバ・ジャパン島田由香氏をはじめ、日本でいち早くパーパスを経営に取り入れた3社のキーパーソンに、サイバーエージェント曽山哲人氏が聞く。

「お祈りメール」を送った企業と受け取った就活生が“幸せ”になる方法

現在、「就活うつ」や就活を苦にした自殺などが社会的課題になっている。コロナ禍の不安や孤独感から、より追い詰められている学生も少なくない。こうした就活の大きな課題に切り込み、就活生と企業の新たなマッチングを生み出す仕組みがWEB上のプラットフォーム「ABABA(アババ)」だ。運営する株式会社ABABAの久保駿貴氏(CEO)は、友人が第一志望の企業に落ちたことをきっかけに、「お祈りメール」を他社への推薦へと変えるこのサービスを立ち上げたという。サービスに込めた思いとその仕組み、今後の展望について聞いた。

激動の時代で「キャリア自律」を促すにはどうすればよいか?日本IBM、ビズリーチ、サイバーエージェントに学ぶフィードバックの方法

社員のパフォーマンスやエンゲージメントを高めるために欠かせないと言われ、近年注目を集める「キャリア自律」。日本IBM、ビズリーチ、サイバーエージェントの3社の先駆的な取り組みから、これからのキャリアについて考える。

リモートで「顔の見えない部下」と誤解なくコミュニケーションするには?外資系製薬会社が見つけた1on1活用法

リモートワーク化で増加する「顔の見えない部下」という新たな課題。外資系製薬会社MSDは、いかにしてその課題を乗り越えたのか?

【入山章栄×ONE JAPAN公開相談会】大企業社員はいま何に悩んでいるのか?

「なぜウチの会社は変われないんだ」「どうすれば新しいチャレンジを受け入れてもらえるのか」悩める大企業社員から寄せられた相談を、入山章栄氏、そして大企業で社内起業家として活躍するONE JAPANメンバーがズバッと回答!

1on1は本当に部下のためになっているのか?リクルートエージェント若手社員のリアルな声

会社の方針で仕方なく1on1を始めたという企業も多いが、果たして上司、部下ともにどのように受け止めているのか?コロナ禍で1on1に力を入れたリクルートの上司と部下、双方にインタビューを行った。

世界が注目するSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に、日本企業はどう立ち向かうべきか?

SDGs、ESG投資等が叫ばれる今、企業は何を変えるべきなのか?トヨタ自動車株式会社執行役員の大塚友美氏、パナソニック株式会社代表取締役の楠見雄規氏、冨山和彦氏ら豪華な面々が、日本企業が採るべき戦略について語った。