米国(14) サブカテゴリ

第26回

ロシアが和平合意を遵守したことで、グルジア情勢はひとまず小康状態を保っているが、危機が去ったとは言い難い。しかも火の手はウクライナなど複数の旧ソ連構成国で上がりつつある。

第42回

米国発の世界的な金融危機が、日本経済に与える負の影響は無視できない。金融不安と景気後退という「前門の虎、後門の狼」に挟まれた輸出企業は、実需の鈍化と為替差益の損失に苦しめられるだろう。

第48回

世界中の金融機関を経営破綻の淵に追い込むほど、なぜ、サブプライム関連の証券化商品は暴落し続けているのか。どうして、証券化商品市場には買い手が現れないのか。市場が備え持つはずの底値発見機能や価格形成機能が、不全のままなのはなぜなのか。著書『「質の時代」のシステム改革』(岩波書店)で、「市場の質理論」を展開した矢野誠・京都大学教授(兼,慶應義塾大学客員教授)に聞いた。

第41回

金融危機対策の第三の道は不良化した証券化商品の大本、住宅ローン借入れ人の借金をチャラにすることだ。モラルハザードは大きいが、ウォール街だけを救済するよりはましかもしれない。

第52回

リーマン・ショック以降、米国の投資銀行が、あたかも仕掛けを見破られた手品師のように商売替えを急いでいる。こうしてできたユニバーサル・バンク的な銀行は、投資銀行ビジネスのリスク管理をできるのだろうか。

第47回

米下院は6日の公聴会で、破綻したリーマン・ブラザーズのCEOだったリチャード・ファルド氏を追及。過去8年間に現金やストックオプションをあわせて3億5000万ドル相当の報酬を得ていた事実を明らかにした。

第40回

経営再建中のGMの株価がついに4ドル台にまで落ちた。米政府による低利融資枠の設定で救われたと思いきや、本社ビル売却の噂も広がり、資金繰りへの不安が広がっている。そもそも債務超過額は日本円にして6兆円と空前の規模にまで膨れ上がっている。年金受給者のOBまで含めれば120万人の生活を支える同社が破綻すれば、実態経済への影響は甚大だ。GMのディーラーのなかでも最大手の一角を占めるビル・ハード社が今年9月、資金繰り難から会社更生手続き適用を申請した。万一、GMがビル・ハードの後を追うようなことになれば、ただでさえ弱体化している米国経済にさらに大きなダメージを与えかねない。

第39回

未曾有の金融危機はなぜ起きたのか。原因究明なくして、再発防止はありえない。欧米の金融関係者が高く評価する『The Origin of Financial Crises』の著者で、JPモルガンなど大手銀行のストラテジストを歴任してきたジョージ・クーパー氏は、グリーンスパンFRB元議長の過失とその背景にある中央銀行の金融政策思想の誤謬こそが元凶であると指摘する。

第14回

トヨタにおける「レクサス」同様、ナイキにおける「ジョーダン」ブランドは一味違う。顧客を虜にするその魔力は、巧みなソーシャル・ウェブ戦略によって演出されている。

第49回

ウルワースはチェーンストアの先駆者だ。ニューヨーク州の小さな町で生まれた農家の少年は、「ファイブ・アンド・テン」の構想を打ち出し、ついには全世界に展開した。

![フランク・ウィンフィールド・ウルワース[ウルワース創業者]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/240wm/img_2b4e8803d41303522964658583cb1d0512406.jpg)

第94回

アメリカの信条は社会を理想実現の手段と見る

アメリカは、社会とはそれ自体が目的ではなく、理想のための手段であるとする点において、信じられないほどに、時には幼稚というほどに、理想主義的である。

第12回

いま世界で起きている金融危機がいつまで続くのか?その処方箋は?となると、皆目見当がつかない。最近はこのような質問をされることを嫌がる専門家も少なくないようである。「答えが分からないから」だそうだ。

第50回

米国の著名投資家バフェット氏がゴールドマン・サックス、GEと大型出資を相次ぎ決めた。そのディールの中身と背景を探ると、米国経済の厳しい現状と株式投資のヒントが見えてくる。

第16回

日本でスマートフォンと言えば、iPhoneを連想するかもしれないが、アメリカではRIM社のブラックベリーこそ代名詞である。そのRIMが新たな戦略商品を間もなく投入する。

第51回

監督当局の対応は、リーマンと山一ではかなり異なる。リーマンの場合は結局、公的資金を使った救済には至らなかったが、監督当局は、金融大手各社の幹部をニューヨーク連銀に集めて、民間他社による丸ごと買収の可能性、さらにはこれが無理だとなると、民間金融機関がリーマンの不良資産を共同で買い取る可能性などを、当局の仲介で検討させている。たぶん、この場を通じて、金融他社の状況とリーマン破綻の影響を見極めたのだろうが、ある意味では親切な対応だった。当時の山一と異なるのは、金融システムの中核を担うような銀行も相手として、大きなデリバティブ取引のポジションを持っていたことだ。

第48回

戦後最大の金融危機を迎えている米国で、政策当局にとって頭の痛い問題が発生している。それは、“一般庶民の逆襲”とも言うべき、政府による金融業界救済に対する人々の反感だ。その逆襲のために、政府が提案した金融安定化法案は、一時、米下院で予想外の否決となった。その後、同法案は修正のうえ何とか可決にこぎつけたものの、今後も、公的資金を使った金融機関の救済策には、一般庶民の反感が強い。特に、今年秋には下院議員選挙がある。選挙民の反感を考えると、それぞれの議員は安定化法案の重要性は十分に理解していても、どうしても、救済策に賛成票を投じにくくなる。

第31回

日本プロ野球界を震撼させた「田沢問題」。ドラフト制度の根幹にも係わるこの問題は、選手の「職業選択の自由」という問題を突きつけた。プロ野球界はアマから直接メジャーへという流れを食い止めるのに必死だ。危機感を募らせたプロ野球界は9月26日のプロ・アマ連絡会で、アマチュア野球界に対し、今後このようなことが起こらないようにするための要望を出した。選手をプロに送り出す側であるアマチュア球界に、規制を作ってほしいというわけだ。

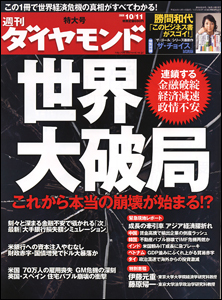

08/10/11号

世界経済の「大破局」は本当に起きるか!?米国金融恐慌の実態を総力取材

リーマンブラザーズの破綻は世界を激震させ、金融恐慌の扉を開いた。今週号の第1特集では、留まることを知らないサブプライム惨禍の実態を、現地で総力取材。「世界経済破綻」の可能性に迫った。

第43回

新聞ではニュースが間に合わないという事態が続いている。リーマン破綻の翌日は休刊日、米連邦議会が金融安定化法案を否決したときも翌日の朝刊はそのニュースを掲載できなかったのである。株価も為替レートも、めまぐるしく揺れ動く情勢に振り回されて、ジェットコースター並みのスピードで乱高下している。金融に直接関係しない人でも、新聞だけでは仕事に必要な情報を時間遅れなく得ることができないと実感するようになった。今回の金融危機はさまざまな点で新しい経験であったが、従来のメディアがスピードの点で対応できないことが暴露された点でも、大きな事件だった。

第25回

大詰めを迎えた米国大統領選挙の争点は、未曾有の金融危機に陥った米国経済の舵取りです。勝利政党の経済政策に加え、重視すべきは金融のキーマンに誰が就任するか。これは日本経済にも大きな影響を与えます。