組織・人材(6) サブカテゴリ

第15回

グローバル企業にとって社内公用語化を含む言語戦略は、世界中の社員が効率的にビジネスを進めていくために不可欠だ。ハーバード大学のセダール・ニーリー准教授は、公用語戦略の観点からみたとき、日本企業は2つのタイプに分けられるという。

第14回

最近の日本企業関連の教材の中では、「最大のヒット作」と言われているのが、楽天の英語公用語化のケースだ。ハーバードの授業では、「英語ができないことがいかにつらいか」を語りながら、泣き出してしまう留学生もいるという。

第10回

リコーは、2005年に「2050年長期環境ビジョン」を策定するなど、50年先を見据えて経営戦略を立てる企業だ。こうした長期的な視点は、とても日本企業らしく、強みでもあるが、なかなか投資家からは受け入れがたいという一面がある。

第9回

日本企業に限らず、大企業で働いている社員は保守的になりがちだ。もし部下に「失敗しても大丈夫だ」と心理的な安全を感じてもらうために管理職が最初にやるべきことは何か。ハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授に聞いた。

第8回

エイミー・エドモンドソン教授は「世界で最も影響力のあるビジネス思想家50人」に何度も選出されている世界的な経営学者。そんなエドモンドソン教授が機能横断型の組織として、注目している代表的な日本企業がトヨタ自動車だ。

第5回

人材育成や人事評価、賃金で注目を集める制度の多くには、中小企業がそのまま取り入れると逆効果になるリスクがあります。今回はその一つ、「人事評価の結果はそのまま賃金に反映させる」ことを取り上げます。

第7回

「内定辞退阻止」ばかりにかまけていていいのか?入社直前期間におさえるべき3大ポイント

ある経済団体が定めた選考解禁日の8月1日以降、今年の就職活動スケジュールに対する批判的な声がメディアを賑やかしています。次の節目は10月1日の内定解禁日ですが、今回は、短縮化した内定時期について、あらためて考えてみたいと思います。

第3回

企業の人事部門で重要テーマになっている「研修の内製化」。5年ほど前から内製化に取り組むソフトバンクは、どのような考え方に基づき、プログラム開発を進めてきたのか。連載最終回は、社内講師のトレーニング方法と、講師登用の効用について語ってもらった。

第4回

成果主義とは何でしょうか?一言で言えば「頑張った分だけ報われる」ということです。しかし、中小企業だからこその「落とし穴」が潜んでいることは意外に知られていません。

第2回

企業の人事部門で重要テーマになっている「研修の内製化」。6年ほど前から内製化に取り組むソフトバンクは、どのような考え方に基づき、プログラム開発を進めてきたのか。連載第2回は、講師選定の方法について語ってもらった。

第1回

企業の人事部門では今、「研修の内製化」がひとつのキーワードになっている。どちらかといえばそれは、教育コストの削減という経営の要請が発火点になっているが、一方では内製化をポジティブにとらえ、成果を上げている企業もある。5年ほど前から研修の内製化に取り組み、現在では100名を超える社内講師を抱えるソフトバンクは、その代表的な企業と言える。内製化を成功に導き、成果を上げる秘訣について、ソフトバンク人材開発部の島村公俊氏に語ってもらった。

第10回

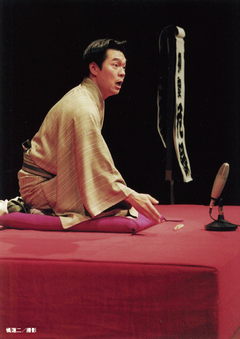

「弟子は師匠なり」教えることで学ぶ落語家の日常 検証現場⇒落語家・柳家花緑さん

柳家花緑さんは、落語界をリードする若手実力派のひとり。落語の公演で全国各地を飛び回りつつ、テレビや舞台などでも幅広く活躍し人気を博している花緑さんは10人の弟子を持つ師匠でもあります。そんな花緑さんに落語の学び方、そして落語の教え方についてお話を伺いました。

第25回

組織の重要な意思決定はこのように行われる。実力者が、最適だと思われる機関を利用し、自分の意思を巧妙に組織の意思に作り替えるのだ。だからシナリオ外の決定はほとんどない。これを「意思決定ロンダリング」と呼んでもいいだろう。

第9回

「戦略人事が具体的に行うべき9つのこと」より、今回は、(7)「モチベーションを高める」から、その具体的な方法――「給与」と「キャリア」について解説します。

第3回

「山元さんのクライアントは、ゆとり世代の育て方に悩んでいますか?」企業の人材育成を支援する仕事柄、メディア関係者から世代論や若者像と紐づけるご質問をいただくことがあります。先日も「意識高い系」の若者という言葉が最近注目されていると聞きました。

第7回

2016年就活は採用スケジュールが前年までより4ヵ月後ろ倒しになったが、いよいよ8月、選考が解禁された。とはいえすでに多くの企業が、実質的な選考をスタートさせており、8月1日からの選考は、セレモニーのような「内定出し」であるのが一般的だ。しかし、ここで就活が完了する学生ばかりではない。

第3回

グローバルで進めるオラクル流組織開発の手法。今回は、第1回 で紹介した「組織開発として行っている4つの取り組み」のなかから、「(2)IDP(インディビジュアル・デベロップメント・プラン)」と、「(4)ES(従業員満足度向上)の取り組み」について解説します。

第2回

女性が活躍できる環境を整えようと考えても、大企業とは異なる、いや大企業よりも複雑な問題を抱えているのが中小企業です。特に指摘しておきたいことが3点あります。

第6回

採用活動後半戦を「10の工夫」で乗り越えろ

ここにきて、新卒採用関連の記事をいたるところで見かけるようになりました。残念ながら、今年度のキーワードは「長期化」です。そもそも今回の就職活動時期の見直しは、期間短縮が狙いだったはず。しかし、どうやら現実には逆の現象が起きているようです。今回は採用後半戦に向け、採用のレベルを上げる「10の工夫」をお届けします。

第7回

あなたの会社には、女性役員がいるだろうか?私の実感では、この5年で女性役員への関心は急激に高まっている。多くの人が一番興味を持っているだろうことは、2つ。女性役員は、役にたっているのか。そして、女性役員はどこで探すのか、だ。