職場(35) サブカテゴリ

第96講

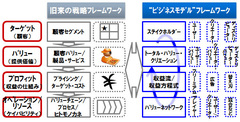

アリババ・グループ(阿里巴巴集団)は創業からわずか15年で、どうやって時価総額25兆円もの超巨大企業にまで成長できたのでしょうか?その「ビジネスモデル」は、これまでのプレイヤーたちとどう違って、なぜジャック・マーにはそれが実現できたのか、徹底解説します!

第10回

気づけば、入社数年目の女子や派遣社員を中心に仕事が回っている――。あなたの職場は、そんな状態になっていないだろうか。働かないオジサンが増える背景には、職場の構造的な病理もある。仕事の中心と組織図の中心が、ズレてしまっているのだ。

第4回

ときはバブル前夜の1986年。就職活動中だった私は、とある急成長企業の30代後半の営業部長から「この夏のボーナスは400万円だった」と得意げに語られた。しかし、世の中は一変した。この企業も含め、拝金主義の企業は今、非常に厳しい状況にある。

第3回

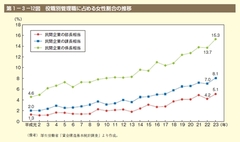

突然ですが、「管理職になりませんか?」と言われたらあなたは引き受けますか?現在、国は女性活躍推進に力を入れており、企業も女性管理職比率を高める取り組みを始めています。しかし、当の女性たちは、管理職を他人事にしか見ない人が少なくありません。

第9回

成長戦略にも掲げられた「女性活用」に、今いち現実味が感じられない日本。翻って、アジアにおけるグローバルの象徴であるシンガポールは、なぜ「女子の自立天国」たり得たのか。前回に続き、驚くべき「働く女性のカカア天下ぶり」をお伝えしよう。

第122回

最近、「楽しい仕事だけやりたい」と、好奇心でしか動かない若手社員が増えています。しかも、悩ましいことにその好奇心は簡単に満たされて、すぐに飽きてしまう様子。こんな若手社員を部下、後輩に持った時、周囲はどう対処すべきでしょうか。

第95講

現代に続く巨大収益モデルである「広告モデル」の創造者は、タバコ会社の御曹司で米CBSをつくり上げたウィリアム・ペイリーです。消費者は1円も払うことなく、自由にメディアコンテンツを楽しむことができる、そんな夢のような仕組みは、どのようにしてこの世に出現したのでしょうか?

第190回

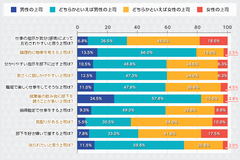

男性上司と女性上司、あなたはどちらが好きだろうか。こんな質問をしたところ、なんと74.3%が「男性上司のほうが好き」と回答。年代が上がるにつれてその割合は高くなる傾向があり、最も男性上司を支持したのは40代女性だった。

第9回

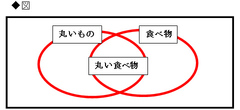

なぜ日本の多くの組織は、グローバル化に苦労しているのか。この問題提起は、日本の負け組組織を考える際も、実は大きな意味を持つ。マレーシアの小学校1年生の宿題を例に出しながら、グローバル化によって日本の組織はどう変わるべきかを考える。

第3回

いろんな会社を見てきたが、どんな会社にもトップの「右腕」などと呼ばれる重要人物がいる。全員が黒田官兵衛のように優秀な参謀ならば問題ないが、そううまくはいかないものだ。私が見たある急成長企業の右腕=“官兵衛さん”にも、やはり問題があった。

第2回

安倍政権は成長戦略の1つに「女性の活躍推進」を掲げており、これからますます女性の管理職が増えてくることになります。では、実際に部下たちは彼女たちをどう見ているのでしょうか。残念なことに男女ともに、部下になりたくない人が多いようです。

第7回

ビジネスパーソンとしてのキャリアの中で、人は何度か、大化けできるチャンスに出くわす。そうした機会を社員へ与える使命をもつ人事部門が、それを怠ってきたことが、雇用問題を深刻化させている。シリーズの2回目は、人事異動権の問題である。

第121回

システム会社に勤めるAさん(38歳)は、自らはゴルフ未経験ながら上司から休日のゴルフコンペの手伝いを頼まれました。上司からは出世をチラつかせられましたが、果たして部下には、休日返上してまで上司に仕える必要があるのでしょうか?

第94講

収益モデルの中でも代表的な「替え刃モデル」とは、交換式カミソリを発明したジレットから来ています。その成功は今に続いていますが、アイデアや特許一発で始まったわけではありません。そのビジネスの立ち上げには9年もの時間と努力が必要でした。

第8回

今の若手は、何かと言えば「ブラック企業」だと言い、自分たちが若いときほど熱心に働かないと上司は嘆く。バブル期に流行った労働ソングの歌詞を見てもわかる通り、実は企業のブラックさは今も昔も変わらない。違うのは「将来への希望の有無」だ。

第2回

先日、とある上場企業で「偉い人」の対応に追われる知人から泣き言を聞かされた。「上司が『老害』を振りまくために、仕事にならなくて困っている」と言うのである。このように「老害」は多くの企業にはびこる厄介な病気の代表格である。

第1回

ある人事担当者から以下のような相談がありました。「当社では独身女性と子育て中の女性の層がいて、両者はうまくいっていないんです」。女性同士なら理解しあえるだろうと男性社員は思いがちですが、じつは、このような話はめずらしくありません。

第120回

人材流出や採用難の問題を解消するために、福利厚生の充実を図る企業が増えています。その中でも今、注目なのが「カフェテリアプラン」という様々なメニューから福利厚生を受けられる仕組みです。しかし、これに不満を持つ社員が少なくありません。

第93講

たった26文字でヒトの世すべてを表す文字システム、アルファベット。では、なぜアルファベットはアルファベットというのでしょうか?名前の由来は日常からの発見にありました。ヒントは「アルファ/ベット」です。わかりましたか?

第7回

今回は趣向を変えて、グローバル時代のリーダーに求められる「白い心理学」をお伝えしよう。真に優れたリーダーとは、どんなタイプなのか。数多くのボスに仕えてきた有能な女性秘書へのインタビューから、「優れたリーダーの条件」を導き出す。