職場(37) サブカテゴリ

第85講

STAP論文の不備を指摘するのは健全な科学のプロセスですが、その前提は「間違っていて当たり前」であって、「完全であるべき」などではありません。失敗を活用し、そこから学ぶことこそが、飛躍につながるのです。たとえば、「失敗」に起因する大発見・大発明の例は、枚挙にいとまがありません。

第171回

「雑談力」はコミュニケーション能力と同様、今やビジネスにおいてもプライベートにおいても重要なスキルのひとつと思われている節がある。しかし「自分に雑談力があるか」をビジネスパーソンに尋ねると、「自信がない」人が約6割に達していた。

第39回・最終回

人は劣等感によって、自らを悶えさせる――。連載最終回は、そんなケースを紹介しよう。ある大手通信社の地方支局に勤める若手営業マンは、「偏差値」という過去の栄光にしがみ付き、記者に対する劣等感の炎を燃やす。彼の心は救われるのか。

第112回

最近、「告げ口外交」などと揶揄される外交問題が話題になっていますが、社内で様々な事件や不祥事が起きた時にも、告げ口をする社員がいます。その一方で、一切話さない人もいます。果たして、どちらの態度が会社員として正しいのでしょうか?

第84講

春先は「電車遅延のアナウンス」が特に多く、3大都市圏では常態化している線すらあります。遅延自体は長いものから短いものまでありますが、全体の6割を占める10分未満の遅延の発生原因とは一体何でしょうか?

第170回

春は新生活が始まるシーズン。この時期に特に気をつけたい「第一印象」について、ビジネスパーソンはどう考えているだろう。調査をすると、第一印象について、男性と女性では見るポイントが違うかもしれない…という結果が明らかになった。

第38回

20代の頃は会社勤めで短期間にの離職を繰り返し、専業主婦になった40歳の今は「フリーライター」を名乗るも実績も収入も伴わない女性。なぜ彼女は常に周囲から「キモイ」「変人」と揶揄され、孤立するのか。このような人が企業社会にいることも含め考えてみたい。

第37回

会社員が毎朝乗る通勤電車も、ある意味で職場の延長線上だ。そこでは、職場でストレスを抱え込んでいるであろう「悶える男性社員」によって、人知れず深刻な事件が引き起こされている。今回は、痴漢・ストーカー社員の病理について考えたい。

第111回

景気が回復すれば、多くの会社で仕事は増えます。ところが近年、多くの会社で「残業をさせない」マネジメントが奨励されており、「自宅に仕事を持ち帰ろう」と考え、かなり長時間自宅で仕事をしている社員が増えているようです。

第83講

イノベーションの大家であるハーバード・ビジネス・スクールのクリステンセン教授は、「ビジネスモデルの変革こそがイノベーションの源」であり、iPodやiPhoneがその代表例と言います。でも、ここで、1つ疑問が…「ビジネスモデル」ってどのように定義されているのでしょう?

第36回

今回は、コンビニのアルバイト店員にスポットを当てたい。ある店員は、女性客にまで罵倒され、胸ぐらをつかまれ、足を蹴られ、負傷した。非正規社員の雇用問題は低賃金ばかりでなく、危険が溢れる劣悪な職場環境にまで及ぶ。まさに「悶える格差」がそこにはあるのだ。

第486回

新卒が入社して来る春、中高年社員と若手社員の意識ギャップはますます広がる。あなたは職場で、部下や後輩に疎んじられていないか。「好かれるオジサン」「嫌われるオジサン」の条件を徹底調査し、若者に尊敬される「ベテラン力」を身につける方法を考える。

第322回

若い社員は、残業に対して「ブラック企業」に近いイメージを持つかもしれない。一方、残業が多いことを誇らしく思う向きもある。残業のコントロールは、自分自身の自立や成長を促す上でも重要だ。「いい残業」「悪い残業」を考えてみよう。

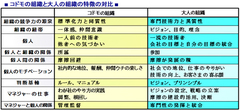

最終回

日本の多くの会社組織をむしばんでいる「子ども病」にフォーカスを当て、組織の問題を指摘してきた本連載。鼎談後編の今回は、一緒くたにされがちな組織の「ただの変人」と「一流になれる変人」の見分け方とともに、一流になれる人の条件や習慣を考える。

第35回

もしも仕事で、自分より立場の強い者からトラブルの責任を押し付けられたら、あなたはどうするか。しかもそれが、人の死という重大な問題に絡んでいたとしたら。今回は、難病患者の死の責任を押し付けられて悶絶する元ADの胸中に迫る。

第110回

「事細かな指示をせずとも、部下が考えて動いてくれる」。そう考えている管理職は多いことでしょう。しかし残念ながらそんな部下は少数派。最近は、細かい指示をしなかったばかりに、クレームの嵐になるケースが少なくないのです。

第82講

ビジネスモデルとは、いったいなんの役に立つのでしょうか? これまで数回もてはやされ、死語となりつつ、今またビジネス流行語のように取り沙汰されています。その理由は、2つの新しい使い途がわかってきたからです。

第4回

日本の多くの会社組織をむしばんでいる「子ども病」にフォーカスを当て、組織の問題点を指摘してきた本連載。今回と次回は、様々な日本組織・人事を見てきた2人の識者ともに日本の組織をむしばんできた「子ども病」の正体を解き明かしていく。

第34回

今回は、企業で組織的に行われるいじめについて考えたい。ある若手営業マンは、上司や同僚たちから集団で壮絶ないじめを受け続け、そのストレスを妻子にぶつけるほど深刻な精神状況に陥っている。無抵抗な社員は、どう生き延びればいいのか。

第3回

和を大事にする日本の組織では、摩擦を起こす「変人」は好まれません。しかし、必要な摩擦を回避する組織は結局、弱体化してしまいます。組織内で「変人」化しがちな一流を目指す個人と、「迷える管理職」はどう必要な摩擦を起こせばよいのでしょうか。