野口悠紀雄

企業利益が好調なのは、日銀の金融緩和による円安のためだと言われるが、法人企業統計調査を見ると円安が利益を増やす効果はそれほど大きくない。その半面で、円安は輸入物価上昇を通じて消費者物価を引上げ実質賃金の伸びをマイナスにしている。この悪影響の方がはるかに大きい。

2024度税制改正では、防衛費増額のための増税が2年連続で先送りされ、少子化対策には筋違いの医療保険からの支援金が考えられるなど、国民を欺く財源措置が目に余る。一方で効果が疑問視される定額減税や賃上げ税制拡充が盛り込まれた。その場しのぎの改正で税財政は深刻な状況だ。

日本の国際競争力低下の大きな要因は人材の質の低下だ。最近の国際ランキングでは企業の「上級管理職の国際経験」は世界最下位、英語力87位という結果だ。こうした状況は経営者の国際感覚にもつながり日本衰退の少なからぬ原因になっていると思われる。企業の人事政策や大学改革などの大変革が必要だ。

介護保険の保険料率が2024年度から引き上げられるが、介護人材の逼迫に対処するには賃金の引き上げが不可欠だ。ただし同時に保険料の公平な負担を担保する金融所得総合課税化や労働移動を円滑化する取り組みが必要だ。

GDPが伸び悩む大きな原因は実質賃金の低下で家計最終消費支出が増えないことだ。状況を改善するには企業の生産性を上げることが王道だが、時間がかかる。まずは為替レートを円高に導いて物価上昇を食い止めることだ。

日本でも長期金利が上昇し始めているが、これまでの異常な低金利がもたらした問題の本質は収益性の低い投資や無駄な財政支出が行なわれたことだ。「金利がある世界」への復帰によって資源配分の歪みの是正が期待される。

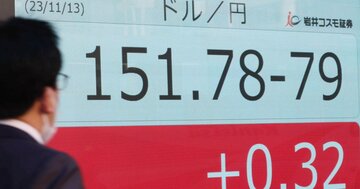

円安は国内の物価上昇率を引き上げ実質賃金を下落させている。政府と日銀は物価上昇に対しては逆の対応をする一方で円安を放置し事態は悪化するばかりだ。現状から脱却するためには実質賃金の上昇を政策目標とすべきだ。

岸田首相が主導したな所得減税は人気取り政策として批判を浴びるが、問題はそれ以上に深刻だ。防衛費や社会保障などの安定財源確保や所得税の不公平是正など山積する財政の課題を放置しており全く正当化できない。

石油ショックで日本は原油依存を大きく変え、労使協調による賃上げ抑制で主要国でいち早く成長回復につなげた。しかしその成功が日本型システムに対する過剰の信頼を招き、その後の世界経済の変化に対応する障害となった。

岸田政権がまとめようとしている総合経済対策は、賃上げ促進の減税のように効果が期待できない政策がある一方で、本来やるべき例えば子育て予算の財源確保や企業の生産性引き上げの方策はない。政策構想のレベル低下を感じざるを得ない。

物価上昇が収まらないのは円安が主因だ。円の購買力は固定相場持代の70年代よりも低い。自国通貨の国際的価値を維持するのは金融政策の重要な目的のはずで、 日銀はこれ以上の円安を許容すべきではない。

ChatGPTをどのように使っているかを聞いた独自アンケートで、一番多い使い方は「資料の要約や翻訳」だったが、予想外に多かったのが書籍などのタイトルやスピーチの内容、問題解決策などの「アイデア出し」だ。

製薬業界はChatGPTなどの生成AIによって最も大きな影響を受ける産業だ。創薬のプロセスや臨床試験のデータ分析などで生成AIの導入が始まっており、創薬が革命的に変わる可能性がある。

生成AIが引き起こす可能性がある大量失業問題に対応するためにリスキリングの重要性が高まる。ただしデジタル技術を使いこなす技能でなく人間しかできない仕事の技能を高めるための従来とは異なる内容が必要だ。

いくつかの分析ではChatGPTは経済全体の仕事の約4分の1を自動化し、仮に需要が自動化による生産増に応じて増えないと知的労働者の半分が失業するという。需要も一定程度は増えると考えられるが、「大変化」に早急に準備が必要だ。

ChatGPTは企業のビジネスモデルを変える力を持っている。100%自動化のカスタマーサポートやデータによる意思決定などは今後2~5年以内に現実になるとの予測もある。「大変化」に対応できるかどうか、とりわけ経営者の意識が重要だ。

就職活動でのエントリーシートをChatGPTで書く時代になっているが、活用の有無で不公平を生みかねない。企業は学生の専門知識を採用判断の基準に変え、そのためには大学が厳正な成績評価をしなければならない。

大規模言語モデルは自己判定や医学的アドバイスでは医師より優れた面があるとの調査結果があり、医療に特化したものも開発されつつある。患者情報保護など課題は残るが医師の仕事の多くが近い将来にAIに代替される可能性がある。

日銀は「YCC柔軟化」を決めたが、長期金利は上昇する一方で円は年初来の最安値を更新している。日銀は金利目標値を腰だめでなく「自然利子率」の概念を用いて決めるべきだ。そして過剰な緩和状態から脱却すべきだ。

企業にとってChatGPTの活用で最も重要なのは経営やビジネスの意思決定の支援ツールとしてだ。その実現のためには情報を特定の部署や役職だけが保有する日本的組織文化の変革が不可欠だ。