野口悠紀雄

円安になれば輸出数量が増え国内の生産が増える「メリット」があると言われていたが、円安が加速した2023年のドルベースの輸出額は減少した。円安で企業利益が増えるのは、原材料価格の上昇を消費者に転嫁するからで、円安は自動車など一部の業種以外は日本に何のプラスの効果ももたらさない。

大卒初任給が大幅に上昇、金融などでは企業間の横並びも崩れてきた。人手不足感の高まりや大卒年齢の22歳人口が急減する問題が背景にあるが、本来は生産性向上で対処すべきなのに頭数を揃えるという発想から脱却できておらず、“一律横並び”で人材確保に走っているのが実態だ。

日本社会は学歴による賃金差が大きいという意味で「学歴社会」だと言われるが、賃金差の要因は企業規模による方が大きい場合もある。塾などの費用も含めた進学に必要な費用は高卒者との賃金の差では取り返せない計算で、大学進学は割に合わない“教育投資”といえる。

2024年の公的年金財政検証の基礎となるマクロ経済などの想定が決められた。年金の所得代替率や財政収支などは実質経済成長率によって大きく左右されるが、「長期安定」や「現状投影」など中心的なケースの成長率に関する想定は、非現実的なまでに楽観的だ。

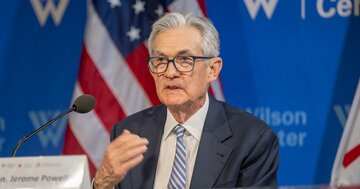

アメリカへの移民の急増は社会的な混乱をもたらし、11月大統領選の大きな争点だが、同時に移民の増加は労働力の供給を増やしインフレを緩和させる効果を持っている。これは、FRBの利下げタイミングに大きな影響を与える。

多額の補助金を支出して誘致した世界最大の半導体ファンドリー、TSMCの熊本工場が操業を開始し日本の半導体産業復活の期待が高まる。だが現状、熊本工場で作られるのはAIなどに使う最先端半導体ではない。そもそも日の丸半導体凋落の原因はほかにある。政府がいくら補助金を出しても状況は変わるものではない。

円安が進んでいる。ユーロやポンドの減価は2022年10月で止まり、レートはコロナ以前の水準に戻っている。アメリカの金融引き締めの影響によるドル高は22年秋に終わったのに、円だけがコロナ禍前より大幅に減価したままなのは、日銀が金融正常化宣言にもかかわらず金融緩和を継続するとしているためだ。

春闘で満額回答を超える高い賃上げが続いた。これは賃金と物価の好循環の始まりで望ましい変化だとする見方が多い。しかし生産性上昇を伴わない賃金上昇が販売価格に転嫁されるとコストプッシュインフレを誘発、賃金と物価の“悪循環”に陥る危険がある。

日本銀行はマイナス金利解除を決めたが、実質経済成長率や2%物価目標に比べると不整合な超低利を維持し過剰な金融緩和を続けてきたことを考えると当然の見直しだ。長期金利についても2~3%まで引き上げる必要があるが、同時にデジタル化推進などで潜在成長力を高めることが重要だ。

日経平均株価は最高値更新だが、GDPや家計消費、輸出数量、鉱工業生産指数などさまざまな指標でみた日本の経済活動は停滞している。その半面で円ベース輸入物価が下落しているのに消費者物価は上昇し経済の一部には賃金上昇が物価を引き上げている状況も見られ、文字通りのスタグフレーションだ。

コロナ禍をはさんだ2019年から23年の間にアメリカ経済は成長したが、日本はマイナス成長だった。アメリカではIT企業を中心として技術革新が起ったのに日本では起きなかったからだ。春闘賃上げに期待する声が高まるが、賃金が成長をけん引するのではないし賃金だけが上昇することはありえない。

歴史的インフレ局面でも米国では実質賃金は上昇、一方で日本は下落が続くのは経済の成長力や金融政策の差が大きい。米国はITなどに支えられた経済の活況がインフレを生んだ要因でもあるのに対して、日本は経済停滞が続く中で緩和政策が輸入インフレを招き、物価上昇を上回る賃上げができていないからだ。

日経平均株価は年初来15%を超える上昇でバブル期の最高値更新が目前の状況だ。だが国内総生産が直近公表の昨年10~12月期で2四半期連続のマイナス成長、実質賃金も下落を続けている状況と明らかに矛盾する。高株価を支える企業業績好調の基盤もよく分析すると脆弱だ。

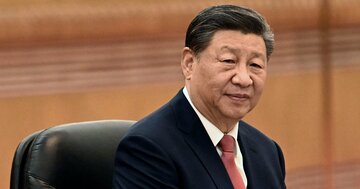

中国経済の停滞の原因は不動産バブル崩壊や少子化・人口減少もあるが、最大のものは強権的な習政権による経済活動への過剰な介入だ。アント・グループの上場停止に象徴されるIT企業などへの締め付けが今後の中国の成長力を大きく抑える懸念があり、中国の成長を前提にしてきた日本や世界経済への影響も大きい。

政府は2025年度に「基礎的財政収支を黒字化する」財政再建目標を今なお掲げるが、相変わらず非現実的な前提が目立つ。とりわけ「成長実現ケース」での「長期金利3%台半ば」の想定は日銀の金融政策と整合的なのか、成長実現が可能なのかは極めて怪しい。

日経平均株価がバブル後の最高値を更新している。日本は「失われた30年」からやっと抜け出し始めたとの声もあるが、GDPは90年代から横ばいで古い産業構造のままだ。ITや創薬が成長をけん引するアメリカと比較すると、「最高値」の中身は空虚でみすぼらしい。

新しいNISAが株価上昇を支え日本再生の鍵であるかのように言われるが、従来の税制上のメリットがなくなるのでリスク投資を増やす効果を持たないと考えられる。そもそも政府が税制優遇までして「貯蓄から投資へ」を煽る必要性があるのかも疑問だ。

介護は、高齢になればほとんどの人が避けて通れない問題だが、要介護人口は、2040年には現在の1.4倍以上の988万人になると予測される。一方で労働年齢人口は減るため負担の増加が不可避だ。24年度には介護保険料や自己負担率の引き上げが議論される。

日本の賃金上昇は輸入コストの急騰による物価上昇によって引き起こされたものであり、日銀が金融政策正常化の前提にしている「賃金と物価の好循環」は実現していない。しかし正常化は生産性を向上させ賃金上昇による本当の「好循環」実現のために必要だ。

いま多くの人が知りたいのは安心して老後生活を送れる社会が約束されるのかどうかだ。政府は社会保障制度を中心として信頼できる見取り図を提供する必要がある。2024年は公的年金財政検証の年であり実質賃金の現実的な見通し採用や医療介護保険の自己負担の在り方も再検討が必要だ。