仲野博文

第415回

ウクライナ南部のクリミア半島で実施された住民投票では、ロシアへの編入を支持。同じ頃、ウクライナ軍兵士1名が死亡し、複数の兵士が拘束された模様だ。武力衝突の危険性も指摘されるなか、ウクライナ情勢はどのような方向に進むのだろうか。

第4回

6年後の東京五輪ではオリンピックだけではなく、パラリンピックも開催される。各競技団体が直面する慢性的な予算不足や、ガバナンスの弱さなども指摘される日本の障害者スポーツだが、2020年に向けての課題や展望とはどういったものなのか?

第413回

ウクライナ情勢が緊迫している。南部のクリミア半島ではすでにロシア軍部隊とみられる武装集団が要所を掌握しており、今後のロシアの動きに注目が集まっている。加えて東部でも親露派と反露派の住民との間で衝突が発生しており、政情不安は全国に飛び火している。

第3回

ソチ冬季五輪は23日に閉幕したが、紛争が絶えない北カフカス地方に隣接した開催地となったため、開催国ロシアも空前の警備態勢を敷いた。6年後の東京五輪では警備関連に5万人が投入される見込みだが、警備業界は何らかの恩恵を受けるのだろうか?

第408回

昨年11月からウクライナの首都キエフにある独立広場周辺で続いていた反政府デモ。今月に入って相次いだデモ隊と治安部隊による衝突での死者は80人を突破。キエフでは第二次世界対戦以来の大惨事となった。

第2回

1964年の東京五輪では、開催前に日本全国で大規模なインフラ整備が行われた。2020年大会を6年後に控えた現在、東京五輪の際に造られたそれらのインフラが一斉に老朽化し始めるという問題が発生している。財源はどうするのか。避けては通れない難題だ。

第1回

東京が2020年の夏季五輪大会開催地に選ばれた。冬季五輪を含めると日本で開催される4度目の五輪となるが、2020年大会は日本にポジティブな「レガシー(遺産)」を残すのか? 本連載ではさまざまな角度から東京五輪を検証する。

![オリンピック開催まであと6年 五輪の遺産[レガシー]は日本人を幸せにするのか?](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/e/360wm/img_4ee961c7f336fcddb43d8988d9421ea4178583.jpg)

第4回

パナソニックは昨年10月、2013年度末にプラズマテレビ事業から撤退することを発表。プラズマパネル工場を誘致した兵庫県尼崎市では、地元経済への影響や工場の跡地の再利用を懸念する声が早くも噴出している。尼崎市とパナソニックの10年を追う。

第7回

本連載でも伝えてきた、テロに脅えるアメリカ社会や、それに対する政府の対策、巨額の予算措置の有効性などの問題意識を、テロリズムの歴史や各国の対テロ政策に詳しい明治大学政治経済学部のリュボミール・トパロフ特任講師に聞いた。

第6回

911同時多発テロ事件後のアメリカではテロの脅威から国民を守る名目で幾つもの政府機関が新設され、テロや犯罪を未然に防ぐための商品開発に切磋琢磨する企業が急増した。テロによって生まれた新しい産業が、逆にアメリカ人の脅えを助長していないだろうか。

第5回

ボストンマラソン爆弾事件では装甲車に乗ったSWAT隊員が町をパトロールしていた。SWATは現在は年間5万回も出動しており、アメリカが警察国家に変貌するのではという懸念も浮上している。過度な重武装化の副作用が出ていないだろうか。

第4回

「ゼノフォビア」という言葉がある。ギリシャ語の「ゼノ(異国の人間)」と「フォボス(恐怖感)」の合成語だが、「外国人嫌い」という意味で20世紀初頭から使われている。今回は「脅えるアメリカ社会の象徴」としてゼノフォビアとレイシズムに注目する。

第3回

ボストンマラソン爆弾事件ではメディアの過熱報道やセンセーショナリズムに批判が集まり、情報源としてのSNSの存在がさらに注目された。その一方で、誤報や名誉毀損、誹謗・中傷などもあった。事件以降、SNSを含むメディアでは何が起こっているのだろうか。

第2回

ボストンマラソン爆弾事件の容疑者がチェチェン人兄弟だと判明して間もなく、オバマ政権が進める移民改革制度に反対する保守派は移民の増加は凶悪犯罪やテロを助長するという主張を開始した。実態はどうなのだろうか?

第1回

4月15日に発生したボストンマラソン爆弾事件の発生から3ヵ月になろうとしていた6月30日から2週間、筆者はボストンで「爆弾事件のその後」を取材した。実際に市民が何を考えてテロ後の生活を送っているのか。「いまのボストン」をレポートする。

第347回

激しい内戦の末に独立を果たしがクロアチアが7月1日、EU加盟を果たした。観光業以外に目立った産業がなく、失業率は高く社会には不満が燻る。クロアチアはEU加盟でメリットがあるのだろうか。同国内外から聞こえてくる希望や不安の声から考えてみたい。

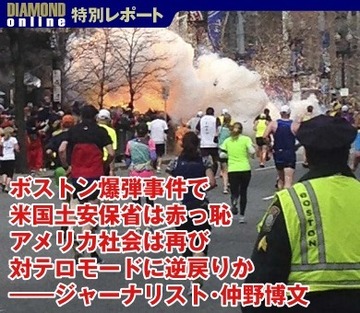

第329回

世界で最も伝統のあるスポーツ大会の1つとして、アメリカ国内外から多くのランナーが集うボストン・マラソンで発生した爆弾事件。平和な町を襲ったテロから何が見えたのか?ボストン市民やテロの専門家、メディア関係者に話を聞いた。

第317回

1月にアルジェリアで発生した人質事件では、政情が不安定な地域における企業活動の難しさが浮き彫りになった。一方、海外の日系企業がセキュリティ会社に現地での安全の確保を依頼するケースも珍しくない。「民間軍事会社」とも呼ばれるセキュリティ会社とはどういったものなのか?

第306回

銃による大量殺人事件が発生するたびに、銃規制強化が叫ばれてきたアメリカ。昨年12月中旬に米東部の小学校で発生した乱射事件を機に、銃規制強化の声が前例のない規模であがっている。しかし、ロビー団体や法律の抜け穴も多く、どこまで規制が進むのかは微妙な情勢だ。