野地 慎

米国債の運用リスクが高まり関心集めるユーロ圏国債投資

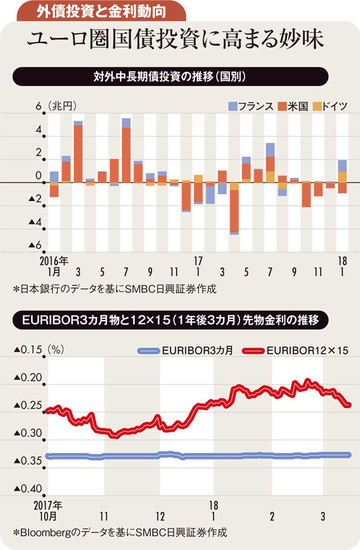

米国10年債利回りが3%の大台を視野に入れる中、日本銀行のマイナス金利政策下で運用難となっている本邦の投資家から「米国債投資を積極化」との声がなかなか聞こえない。

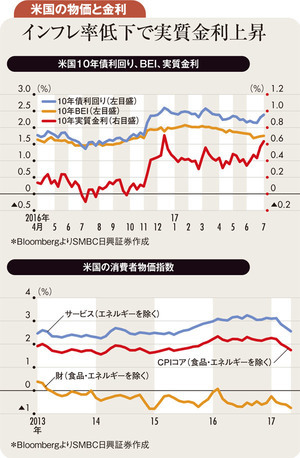

米金利上昇はインフレが背景潜在成長率向上を示唆しない

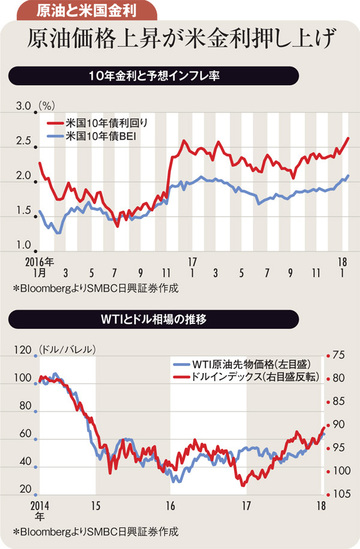

原油高や株高が促す期待インフレ率の上昇が後押しとなり、米国10年債利回りは2017年3月の水準を上回ったが、そこに米国の賃金上昇期待が加わり、同利回りはさらに押し上がり、3%が視野に入った。

ユーロと原油ピークアウトで米10年債利回りも低下へ

米国10年債利回りは年明け早々から上昇基調を強め、ついに2017年3月の最高水準を上回ってしまった。要因の一つが日欧中央銀行の出口期待。日本やユーロ圏の超低金利が修正されれば、それぞれの地域からの米国債投資が減少するとの思惑が強まったとの見解だ。

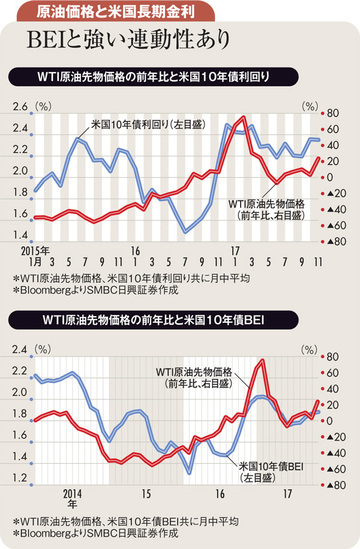

原油価格動向との相関大きい 米国債利回り低下リスクに留意

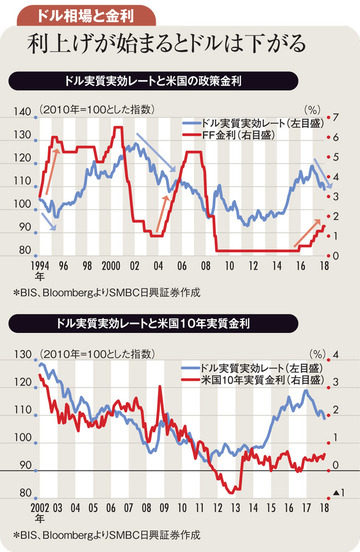

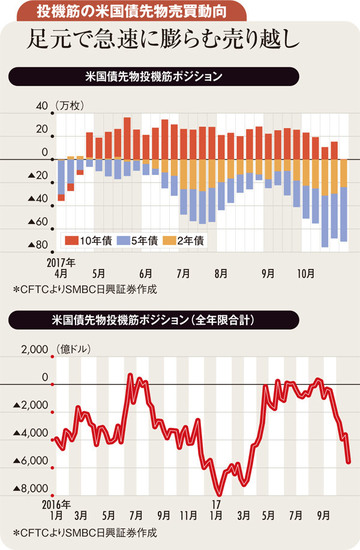

今年を象徴する出来事は、各国株価の上昇であったと考えている。つまり、今年はリスクオンの1年であったといえる。債券市場に目を転じると、日欧は中央銀行が引き続き強力な金融緩和政策で金利の上昇抑制を行う中、長期金利がほぼ横ばい状態で年末を迎えている。他方、米国はFRB(米連邦準備制度理事会)が利上げを続けながらも、長期金利は年前半のピークから低下している。

年末にかけ米国債買い戻され米金利急低下、円高の公算も

9月初旬に2%付近まで低下した米10年債利回りはその後、10~11月にかけて上昇基調を保ち、10月下旬には2.5%に迫るような動きも見せた。米日10年債利回り差と強く連動するドル円が115円台に近づいたことからも、米10年債利回りの動向にいつも以上に注目が集まっている。

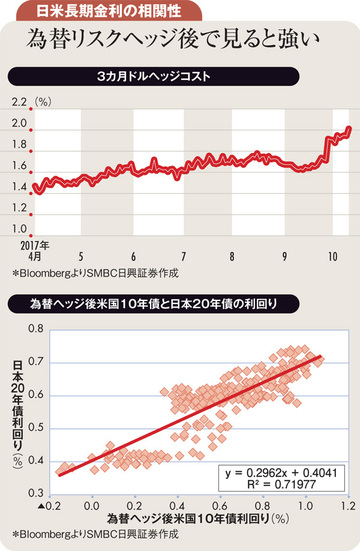

米利上げは米10年債金利抑制 日本20年債利回りの低下要因

FOMC(米連邦公開市場委員会)の議事要旨(9月19~20日開催分)が10月11日に公表された。「多くの参加者は、今年に入って見られる低いインフレ指標について一過性の要因だけではなく、より根強いものとなり得る動きを反映している可能性があるとの懸念を表明した」としながらも、多くの参加者が「年内利上げが正当化される」との見解を示したと記されている。

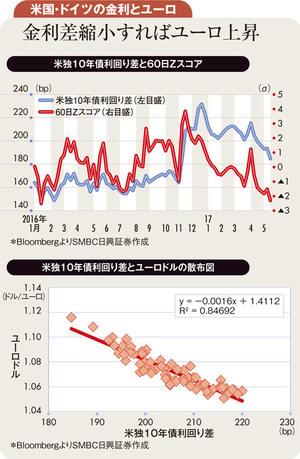

ECB資産買い入れ縮小が ユーロ高・利上げ先送り招く

ECB(欧州中央銀行)のドラギ総裁が、「デフレ圧力はリフレの力に置き換わった」とポルトガルのシントラで開かれた年次フォーラムで発言して以降、世界の市場関係者の関心は一気にユーロ圏に集まった。

世界経済が好調さを維持する中、FRB(米連邦準備制度理事会)による金融政策正常化への追い風が吹き続けている。中国の2017年第2四半期のGDP(国内総生産)は前年比6・9%増と市場予想を上回り、これが欧米の当局者の強気な経済見通しと出口政策進展のよりどころの一つとなっている格好だ。

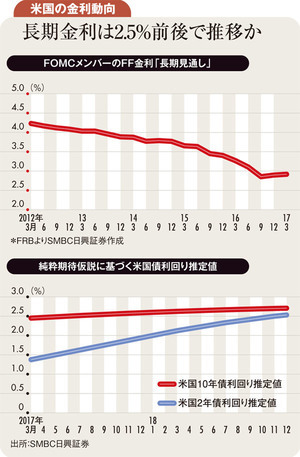

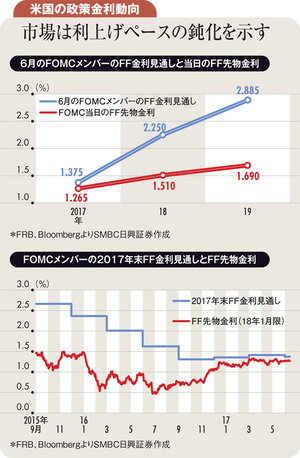

FOMC(米連邦公開市場委員会)は6月13、14両日に定例会合を開き、FF(フェデラルファンド)金利誘導目標を引き上げた。FOMCメンバーによるFF金利見通し(ドットプロット)は、3月のFOMCとほぼ変わらず、2017年に3回、つまり、年内あと1回の利上げの見通しが示された。

トランプ米大統領のロシアへの情報漏えい疑惑が持ち上がり、不透明感が高まる中で、米国10年債利回りは2.2%割れの水準まで低下した。今後議会で医療保険制度改革法の代替法案や税制改革法案の審議が進まなくなる可能性は高く、米国の景気押し上げに期待ができなくなる中で米国長期金利が低位に安定するとの思惑は強まりそうだ。

税制改革頓挫懸念で米金利低下 円高で長期金利のゼロ割れも

日本銀行による長短金利操作が始まってから半年が経過した。10年債利回りが一時的に上限と目された0.1%を上回るなどの場面があったものの、この半年間総じて長期金利はコントロールされている。

利上げ年3回のペースなら米10年債利回りは低下局面も

3月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では25ベーシスポイントの政策金利引き上げが決定されたが、事前にFRB(米連邦準備制度理事会)のイエレン議長などの発言で利上げが織り込まれていたこともあり、市場では大きな動揺は見られなかった。