今の時代に「寅さん」的存在が求められる理由

――本作は恐竜も出てこなければ、地球が征服されるわけでもない。猟奇殺人も起こらない。さらに言うと、100万部突破のベストセラーでもない。昨今の映画の流れとは真逆の立ち位置ですよね。

須藤 確かにそうかもしれませんね。今回、主人公の「おじさん」って、あの「寅さん」と比べられることが多いんですが、それは甥っ子と一緒だからではなくて、マドンナにフラれるからでもない。

寅さんは無学のフーテン、おじさんはインテリのぐうたら。その2人に共通してるのは『自由である』ということです。それを感じさせるからこそ、「おじさん」は映画の主人公足り得ている。そして、基本的に人と違うことを恐れていない。

子どもの頃に出会って、今回映画にするまで何度も読み返しているんですが、この物語で北さんは、「人と違っていいんだ」っていうのをまったく説教じみないで伝えているんですよね。

僕、そういうのって、今の時代に必要だと思うんです。このメッセージは脚本を書く上で意識しました。現代人は、SNSで常につながっていて、それこそつきあいたくもない人と付き合わなければいけないじゃないですか。昔は小学校、中学校、高校、大学と、それぞれで新しい人間関係が始まっていた。でも今はずっとリセットされることなく繋がり続ける事を強いられる。今の、特に若い人たちは大変だと思いますよ。

――だからこそ、人と違うことをよしとしている寅さんやおじさんの姿を今の時代に描くことに意味があるということですね。

須藤 寅さんとかおじさんって、身近にいると面倒くさい。でもいなくなると寂しい。ああいう自由さって素敵だよねっていうのをたまに僕たちに気づかせてくれる存在だと思うんです。

一瞬そう思えるだけでも気が楽になるじゃないですか。寅さんも、おじさんもみんなに迷惑かけているんだけど、それ以上にみんなに愛されているのはそういうことだと思います。

――今回の映画化に当たって意識した点は他にありますか?

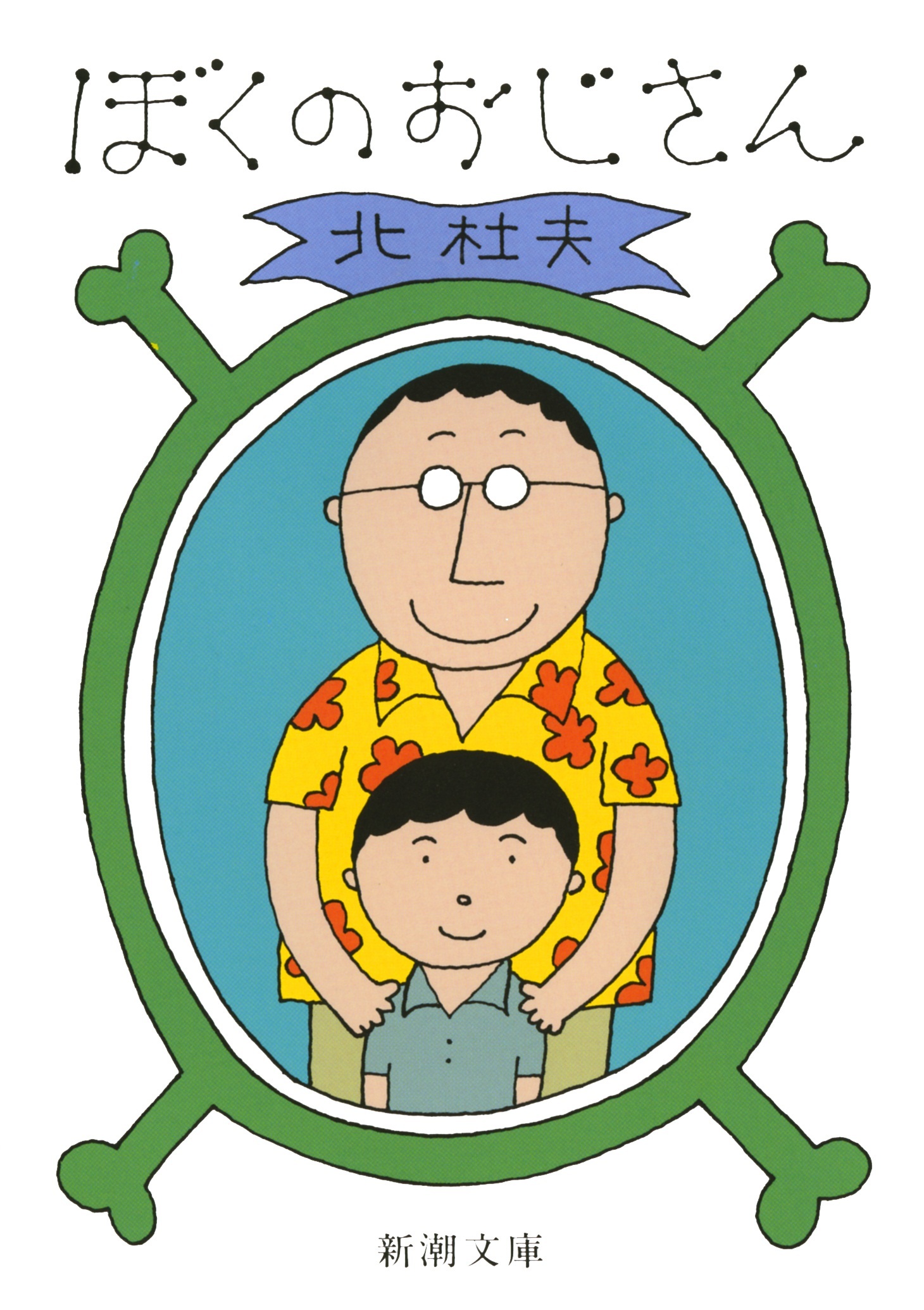

『ぼくのおじさん』(北 杜夫・著/新潮文庫刊)

『ぼくのおじさん』(北 杜夫・著/新潮文庫刊)(c)1972 北杜夫/新潮社

須藤 ハワイの日系移民の話を入れることですね。原作では、日系人が戦前にハワイに移民しコミュニティを作り、そして戦中は苦労して、戦後に頑張って今があるという事が、とてもサラリとなんですが書かれている。

最初に読んだときに、子ども心にも「あれ、面白い物語の中でここだけ真面目で、ちょっと雰囲気違うな」って感じたんですよね。

でもこれって、戦後文壇に出てきた北杜夫が、戦中派としてきちんと描きたかったところだと思うんです。だから、今回、映画でも後半のハワイ編で日系人の苦労に触れています。

コメディなんだから、必要の無い部分だという意見もありましたが、そこはこの小説のもうひとつのテーマだと思うので、絶対にはずしちゃいけないと思いました。

北さんはその後、ブラジル移民の小説を描いていますし、北さんの奥様から、北さんが晩年、満蒙開拓団の小説を書こうとして、その資料を集めていたと伺いました。北さんは若い頃から世界中を航海したり、いろんなところを回ったりして、現地の日系の方々とお会いしたんでしょうね。そんな事から、移民して想像に絶する苦労をし、外国人として生きた日本人たちへの敬意と共感が生まれた……映画でも反映出来たと思います、もちろんサラリとですけど。

原作ものではあるものの、昨今の「漫画原作・ベストセラー&大宣伝至上主義」に一石を投じる本作。この作品のヒット如何で須藤氏が語る「潮目の変わる」ときがやってくるかもしれない。

1968年、北海道出身。92年、東映に入社。プロデューサーとして数々のTVドラマ、映画を手掛ける。主なプロデュース作品にTVドラマ『相棒』PreSeason~Season5(00~07/EX)、『ゴンゾウ~伝説の刑事』(08/EX)、「東京スカーレット~警視庁NS係」(14/TBS)、映画『探偵はBARにいる』シリーズ(11、13/橋本一監督)など。また脚本家としては、古沢良太と共同で手掛けた『探偵はBARにいる』で第35回アカデミー賞優秀脚本賞を受賞。『ぼくのおじさん』では劇中の語り手でもある、おじさんの甥っ子役名“春山ユキオ”で脚本参加。