「仕事相手が全員年下」「自己模倣のマンネリ地獄」「フリーの結婚&子育て問題」……Twitterで話題を呼んだ〈フリーランス、40歳の壁〉。本物しか生き残れない「40歳の壁」とは何か、フリーとして生き抜いてきた竹熊健太郎氏がその正体に迫ります。著書『フリーランス、40歳の壁』では自身の経験のみならず、田中圭一さん(『うつヌケ』)、都築響一さん、FROGMANさん(『秘密結社 鷹の爪』)ほか、壁を乗り越えたフリーの話から「壁」の乗り越え方を探っています。本連載では一生フリーを続けるためのサバイバル術、そのエッセンスを紹介していきます。

連載第6弾は、田中圭一×竹熊健太郎対談!学生時代に『ドクター秩父山』でデビュー、それ以降もサラリーマンとマンガ家を両立させ続けてきた「異色の兼業マンガ家」である田中さん。2017年に書籍化された『うつヌケ』(KADOKAWA)はベストセラーにもなり、現在もマンガ家として旺盛な活動を続けています。なぜ田中さんは本来ならばフリーランスが当たり前のマンガ家でありながら、サラリーマンとの兼業をこなし続けることができたのでしょうか。あるいは、自身の鬱とどのように向き合ってきたのでしょうか。一生、フリーを続けるためのサバイバル術がここに!

マンガ家「田中圭一」のこれまで。

竹熊健太郎(以下、竹熊) これまでは会社員としての田中圭一さんの歩みを伺ってきました。ここからは世間でいう「田中圭一」のイメージを担っているマンガ家としての歩みを伺ってもいいですか。これは僕の見立てですけど、会社員をやられていて辛かったときに、マンガ家としての側面が支えになっていたのではないかと思うんです。逆にマンガ家として辛かった時期というのはあったんでしょうか。

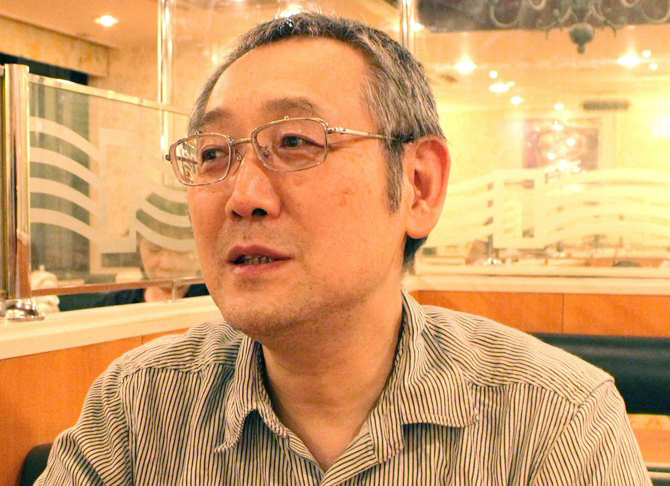

田中圭一(たなか・けいいち)

田中圭一(たなか・けいいち)1962年生まれ。マンガ家。京都精華大学マンガ学部ギャグマンガコース准教授

大学在学中に小池一夫劇画村塾神戸教室に入塾し、1984年「ミスターカワード」でマンガ家デビュー。『ドクター秩父山』がアニメ化されるなど人気を博す。パロディを題材とした同人誌も多数発表している。近著に『ペンと箸』、『うつヌケ』など。

田中圭一(以下、田中) ありました。デビューが

1984年、『ドクター秩父山』が1985年にはじまって10年くらい劇画調の画をずっと書いていたんです。でもその10年が経った頃には、その路線では人気も落ちてきて食えなくなってきていた。33歳くらいの頃だと思います。でもこれは年齢の問題というよりも、ギャグマンガで10年同じ路線を続けるのが難しいということだと思いますね。

そして1994~1995年に青年マンガ誌で短期の連載を持ったんですが、これも人気がなくて。担当の編集者からは「うちの編集長があなたの絵柄が好きではない、というんです」と言われたことがあって。僕の絵柄が飽きられてる、というよりイヤな絵になっているということに気付いたんです。当時、少し精神的にヘタっていたので、それも絵に少し出てくどいものになってしまっていたのもあります。

なので、もう絵柄を変えよう!と思って試行錯誤をしていました。例えば『マクロス7』風とか。あとは当時の妻が手塚治虫さんの大ファンだったということや、死後から10年経っていたので手塚治虫風の絵柄が逆に新しいという状況になっていたので、手塚風の画でギャグマンガを書いてみることにしたんです。それで大手コミック誌に実験的に描いてみたら反響も大きかった。しかし、その後に編集側から「田中さんにこの方向で書かせるな」という要望がありました。でも、僕は手塚調に可能性をすごく感じていたので大手から離れても、このタッチで描き続けたかった。最初はアダルト向け写真投稿誌で4Pくらいの連載として展開をして、その後「COMIC QUE」からお声が掛かったんです。

竹熊 手塚調は本当に盲点だったと思います。『サルまん』でもパロディが出来なかったんですよ。巨匠すぎて恐れ多いというより、手塚先生自体、シリアスな作中にギャグやパロディを入れる作風だったので、パロディにし辛い作家なんですね。でも元ネタが大物であるほどパロディの面白さは増しますから、田中さんが手塚パロディを始めたとき、漫画界全体があっと驚きましたよ。

田中 僕のアシスタントなんかは『ドクター秩父山』も知らず、『神罰』から知ったらしく手塚先生の最後のアシスタントなんかが、手塚先生の偉大さも分からずちゃらんぽらんなマンガを描いているに違いないと思ったそうですよ(笑)これは新人的なスポットライトをまた浴びることができたということだとも思います。とにかく、手塚調の成功のおかげであと10年は食べていけるな、とほっとしました。

竹熊 手塚調以前/手塚調以後といいますか、田中先生のなかでターニングポイントだったんですね。

田中 そうなんです。でも、そのあたりから鬱になってもいくんです。『神罰』が出た年が4社目に入社した年だったんですよね。だからその後は平日どんなに辛くても、週末マンガを描くことで救われていた面があった。

竹熊 それが田中さんの独特な部分ですね。他にいないと思います。

田中 会社員とマンガ家、どっちもやっていることでどっちも続けることが出来たという感じです。専任教授になるときに周囲から大変大変と言われましたが、会社員を30年近くやっていたので全然大丈夫です。報告書一つとってもずっとやっていたことです。授業に関してはマンガ家としてずっとやってきたことなので。今の大学の先生は天職かもしれない、と思っています。竹熊さんに引っ張って頂いたおかげですよ。

竹熊 いやいやこちらこそ。田中さんは大学が合っていたんですね。

田中 大学でも竹熊さんももう一年続けていたら……と思ったんですけど。

竹熊 いや自分の話で恐縮ですが、僕はあのとき適応障害を起こしていたんですよ。雑務とか授業以外の仕事がまるで手に付かなくなっていました。授業でも300人相手なら出来るんですが、40人くらいの規模が相手だとかえって難しい。学生とのコミュニケーションが発生するからです。美大生は発達障害の学生が多いんですが、僕自身も発達障害で、そこに適応障害を起こしていましたから。だから田中さんは本当に救いの神でした。……話を戻しますと、田中さんのマンガ家としての「壁」は手塚調に切り替えるタイミングだったということですね。

田中 鬱とセットで考えると苦しみながらも手塚タッチを開発して、それをなんとか10年続けてきたところで鬱から脱出して、また『うつヌケ』や『ペンと箸』みたいな新境地を切り開けたと思っています。自分がこんなギャグでもないスタイルで書けるとは思っていませんでした。