「論理に裏打ちされた戦略があってこそ、成功にたどりつける」──これがかつてのビジネスの常識だった。しかし、こうした「他人モードの思考」はうまく機能しなくなりつつある。その背後で、ビジネスに強烈なインパクトを与えているのは、“根拠のない妄想”のような「自分モードの思考」を見事に手なずけた人たちだ。

そのための手がかりを求める人におすすめの書籍が、株式会社BIOTOPE代表・佐宗邦威氏のベストセラー『直感と論理をつなぐ思考法──VISION DRIVEN』だ。同書では、自分なりの直感をうまく引き出し、それを独りよがりな妄想に終わらせないための方法論がわかりやすく説かれている。

本稿では、同書より一部を抜粋・編集し、「いま求められている新しい思考法の特徴」をご紹介する(初出:2019年3月15日。初出時より再構成いたしました)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

思考には「4つのタイプ」がある

いま、戦略やニーズ、ロジック、問題解決などからスタートする「他人モード」は、いたるところで機能不全を起こしている。

その一方、圧倒的な結果を出している人たちは、内発的な「直感」や「妄想」からスタートし、それを駆動力にしながら、具体的なアイデアを磨き上げている。このような「直感と論理をつなぐ思考法」のことを、僕は「ビジョン思考」と呼んでいる。

今回は、ビジョン思考の特徴を押さえるために、「それ以外のタイプの思考法」と対比しながら見ていくことにしよう。

これまで、思考の領域では、大きく3つのタイプが存在していた。ビジョン思考は、そのどれとも異なる「第4の思考」である。

①カイゼン思考

②戦略思考

③デザイン思考

④ビジョン思考

「0→1」と「1→∞」という2つの軸

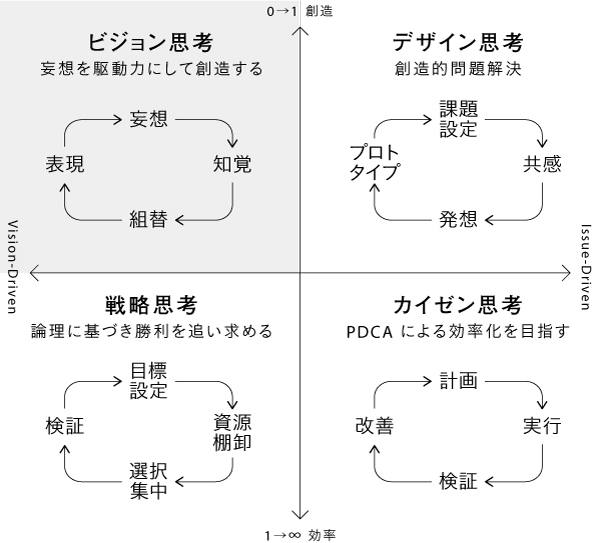

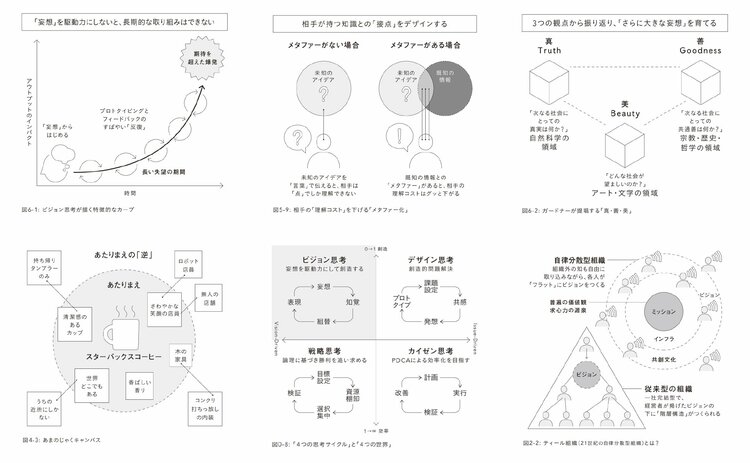

4つの思考法は2軸からなるマトリックスになっている。

まず縦軸になっているのが「クリエイティビティ」だ。

「カイゼン思考」は一定のKPIを前提としながら、それをどう高めるかを目的にしている。

また、「戦略思考」が意図するのは、いかに市場シェアを広げて、より多くの利益を上げるかである。

つまりどちらも、「既存の基準の範囲内で、パフォーマンスを高めていく」という点では共通している。端的に言えば、これは知性優位の「1→∞」の世界だ。

他方、これとは対照的に、「デザイン思考」や「ビジョン思考」では感性優位の「0→1」の創出が目指されている。

「問題ありき」か「欲望ありき」か

次に横軸に注目しよう。こちらは「動機」をめぐる違いである。

「カイゼン思考」や「デザイン思考」を突き動かしているのは、外的な問題・課題(イシュー)だ。

カイゼンのベースとなる「PDCA」の過程で何か問題が起きれば、それを評価(Check)し、改善(Action)することが求められる。また、デザイン思考には「共創」という特徴があるにせよ、あくまでも「問題解決」のためのフレームワークであることには変わりない。

他方、「戦略」の領域では、より内的な動機が支配している。

戦略や論理思考は、競合からシェアを奪い、市場で勝利することをモチベーションにしている。つまり、ここで思考をドライブさせているのは、「勝ちたい」「儲けたい」というシンプルな願望なのだ。

これに対して、「ビジョン思考」において個人をつき動かしている欲求は、より雑多である。

その対象は必ずしも社会的・経済的な成功だけではない。人を感動させる音楽をつくり続けるアーティストも、「2035年までに人類を火星に移住させる」と豪語するイーロン・マスクも、金銭や社会的承認への渇望にとどまらない、より根源的な願望を駆動力にしているのではないか。

自分らしく考えられる人は、

なにをしているのか?

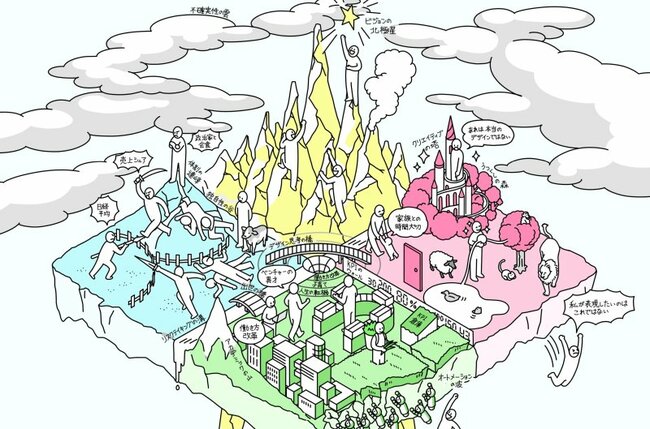

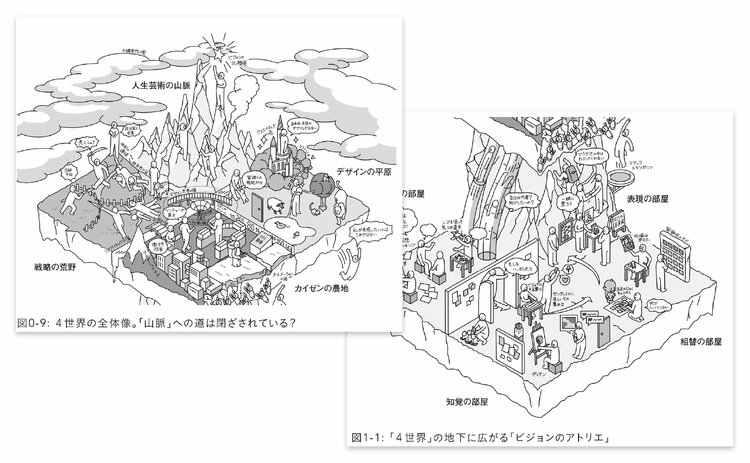

次の図は、これらの4つの思考を1枚の「地図」に落とし込んだものだ。PDCAが支配する「カイゼンの農地」、ロジックやデータに基づく「戦略の荒野」、共創による問題解決を行う「デザインの平原」、そして、内発的な「妄想」からスタートするビジョン思考の世界=「人生芸術の山脈」である。

ふだんの思考を振り返ってみたとき、みなさんはこの「地図」のどこにいるだろうか?「自分の現在地」が見えてきただろうか?

ここで気になってくるのが、「人生芸術の山脈」に住んでいる人たちが、ふだんどのようなプロセスを通じて思考しているのかということだ。

この大地は山々に囲まれており、なかなか全貌が見えない。おまけに、「デザインの平原」とのあいだには「有用性の激流」という川が流れている。つまり、「役に立つかどうか」という視点が邪魔して、この山脈に踏み入れないのである。

デザインというアプローチが創造性を発揮しうるのは、クライアントの存在があるからだ。「他者から課される制約」をエンジンにしているがゆえに、いつのまにか「自分のため」という視点が抜け落ちることがある。

また、「戦略の荒野」とのあいだにも、「独自性の谷」という大きな裂け目が口を開けている。シェアの獲得という共通のゲームが争われる「荒野」と、個々人それぞれのビジョンが追求される「山脈」とのあいだには、どうしても超えられないギャップが存在するわけだ。

独自性を発揮した山をつくっている人の人生は、美しく見える。しかし、そこへの道は遠く険しい。

だとすると、僕たちはもう断念するしかないのだろうか? 個人の妄想をかたちにして生きていくなどということは、やはり一部の選ばれた人にしかできないことなのか?

みなさんなら、この「山脈」にどうやってアプローチするだろうか。あるいは、「自分らしく考える」なんて無理だ、と諦めるだろうか。本書では、この問いに対する僕なりの答えを示していくつもりだ。