タンポポとエピジェネティクス

私たちの人生は受精卵から始まる。受精卵は、精子と卵が受精してできた1つの細胞であるが、この時点ではまだ核が1つになっていない。精子から来た雄性前核と卵から来た雌性前核という、2つの核がある。

これらの核は、DNAの塩基配列という点からは同等なはずである。したがって、受精卵の中に雄性前核と雌性前核が1つずつでなくても、たとえば雌性前核が2つであっても、正常に発生するはずだと考えられる。

そこで、マウスを使って実験がなされた。受精卵から前核を1つ抜いて、他の受精卵から前核を1つ移植したのだ。すると、雄性前核を2つ、あるいは雌性前核を2つ持つ受精卵は、正常に発生しなかった。

これは、移植という操作が、受精卵に悪影響を与えたからではない。なぜなら、たとえ移植操作を行っても、雄性前核と雌性前核を1つずつ持つことになった受精卵は正常に発生したからだ。

この実験結果によれば、雄性前核と雌性前核には、DNAの塩基配列の他に何か違った情報があると考えざるをえない。このように、核の中の染色体が、DNAの塩基配列以外の情報を伝えることをエピジェネティクスという。

エピジェネティクスにはいろいろなものがあり、DNAだけでなくタンパク質が関係することもある(ヒストンというタンパク質にアセチル基がつくアセチル化など)が、一番有名なエピジェネティクスはDNAにメチル基がつくメチル化である。

DNAが持つ4種類の塩基(A、T、G、C)のうち、メチル化が起きるのはシトシン(C)だ。シトシンがメチル化されると、つまりシトシンにメチル基(−CH3)が結合すると、メチル化シトシンになる。このメチル化シトシンが五番目の塩基となって、情報を伝えるのである。

このDNAのメチル化の一部は、次の世代にも伝わるので遺伝情報である。先ほどの、雄性前核や雌性前核のエピジェネティクスも、精子や卵を通じて親から伝わった情報なので遺伝情報だ。情報量としてはDNAの塩基配列が一番多いけれど、エピジェネティクスも遺伝情報を担っているのである。

しかも、エピジェネティクスの一部、たとえばDNAのメチル化は、環境によって変化させることができる。

たとえば、セイヨウタンポポは栄養状態が変化すると、メチル化のパターンが変化する。

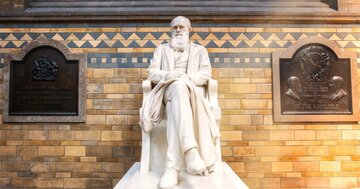

そして、この変化したパターンは、子の世代にも伝わる。親が生きているあいだに獲得した形質が子どもに伝わったのだから、これは獲得形質の遺伝である。獲得形質の遺伝は、フランスの生物学者、ジャン=バティスト・ラマルク(1744~1829)などが主張していたが、一般には間違いとされてきた。しかし、それは正しかったのだろうか。

たしかに、獲得形質の遺伝は存在する。でも、だからといって、ラマルクの説が正しいということにはならない。

ラマルクが主張した考えは、用不用説といわれる。親の世代でよく使う器官が発達すると、その発達した器官が子どもの世代にも伝わるという説だ。ここでは、「用不用的獲得形質の遺伝」と呼ぶことにする。

一方、セイヨウタンポポなどで報告されている獲得形質の遺伝現象は、環境の変化が原因になっている。環境の変化が原因で、DNAのメチル化などのエピジェネティクスが起こったのだ。ここでは、「環境要因的獲得形質の遺伝」と呼ぶことにする。

ラマルク説のような、用不用的獲得形質の遺伝が存在する証拠は、今のところない。しかし、環境要因的獲得形質の遺伝は、さまざまな生物で報告されており、その存在は確実である。たとえば、セイヨウタンポポを低栄養状態にすると、DNAのメチル化状態が変化する。

すると、次の世代のセイヨウタンポポのDNAは、たとえ低栄養状態にしなくても、前の世代と同じようなメチル化状態になることが報告されている。つまり、獲得形質の遺伝は存在するのである。

しかし考えてみれば、環境要因による獲得形質が遺伝することは当然である。たとえば、放射線を浴びれば、DNAの塩基配列が変化する。そして、その塩基配列の変化は、子どもにも遺伝する。だから、この放射線によるDNAの塩基配列の変化も、獲得形質の遺伝なのだ。

ただし、ラマルクの説が正しかったわけではない。環境要因的獲得形質が遺伝することは確実だけれど、その一方で、用不用的獲得形質が遺伝する(きちんとした)証拠はまったくないのである。

(本原稿は『若い読者に贈る美しい生物学講義』からの抜粋です)