写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

「総合事業」の対象者、4月から拡大

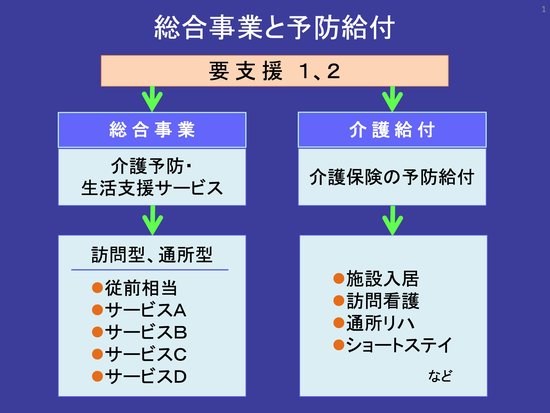

介護保険の要支援と認定された人へのサービス「総合事業」の対象者が、4月から拡大する。一部の要介護者も利用できるようになる。

厚労省が示したこの「弾力化策」に複数の介護関係団体が異を唱え、波紋を呼んでいる。根底には、「将来の給付と負担の不均衡」「軽度者への処遇」をどのように描くかという介護保険制度の基本に関わる課題が横たわる。

総合事業とは、通所介護(デイサービス)と訪問介護を介護保険の保険給付対象から外して、区市町村自治体が運営する地域支援事業の中の「介護予防・日常生活支援総合事業」のこと。6年前から導入が始まり、3年前に全自治体に広がった。

総合事業では、ガイドラインに沿って、内容ごとに区分を行っている。保険給付そのものの「従前相当」と保険給付の基準を緩和した「サービスA」。地域住民が中心になりボランティア活動として事業を担う「サービスB」を用意した。さらに、短期集中予防サービスの「サービスC」や移動支援の「サービスD」も設けた。

筆者作成

筆者作成

この4つの中で厚労省が本命としているのは「サービスB」だ。しかし、仕組みが複雑なことや、活動する地域住民との連携に及び腰な自治体が多いため、従来の保険事業者が担う「従前相当」と「サービスA」に事業者が集中している。「サービスB」は浸透していないのが現状だ。

参入した事業所数を見ると、サービスBの沈滞ぶりが明らかだ。厚労省の調査研究事業としてNTTデータ経営研究所が2019年6月時点の調査を実施したところ、訪問型の全事業者は4万2034、通所型は5万257に上った。このうち、サービスBにおける、訪問型事業者は724、通所型は2012しかない。それぞれ、全事業者比1.7%と4.0%という少なさだ。