Photo:SOPA Images/gettyimages

Photo:SOPA Images/gettyimages

読者の皆さんの中にも、すでに利用されていたり、少なくとも名前は聞いた(あるいは目にした)ことがある方がおられると思われる、新興の実名制の音声SNS「Clubhouse」(クラブハウス)。アカウントの有効化が招待制のため、ユーザーと非ユーザーの間ではかなり温度差が見られるが、「すでに飽きた」という声もある一方で、招待を待ちわびる人がいたりと、ネット界隈での反応はさまざまだ。今回は、このClubhouseを取り上げて、筆者なりに考察してみる。(テクノロジーライター 大谷和利)

コミュニケーションはあくまで「音声」

チャットもなければ記録も残らない

最初に念のため、「Clubhouse」についてざっとおさらいをしておこう。もう知っている、関連記事を読んだことがあるという方は、このセクションを飛ばしていただいても構わない。

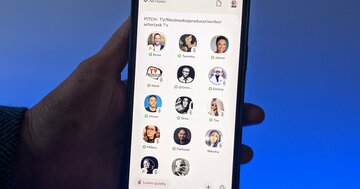

Clubhouseは、アメリカのAlpha Explorationという会社が運営しているサービスで、現状ではiPhoneのみがサポートされている(ただし、登録用の携帯電話番号があればiPadでも可)。Android版も開発中だが、すべての機種で利用できるわけではなく、仕様を満たす特定の製品だけに対応する見込みだ。

本稿のタイトルでは、便宜上「音声SNS」と書いたが、そのサービス内容をAppleのアプリストアの説明(原文は英語)から引用すると、次のようになる。

「Clubhouseは、世界中の友人や興味深い人々との、カジュアルなドロップインオーディオ会話スペースです。いつでもオンラインに接続して、フォローしている人とチャットしたり、リスナーとして参加し、ほかの人が話していることを聞いたりできます」

「ドロップイン」(Drop in)には、「ふらっと立ち寄る、遊びに来る」という意味があり、気軽にスペース(Clubhouse内では「ルーム」と呼ばれる)を設けて、知人を呼んだり、見知らぬ人がそこでの会話に参加できるようになっている。