価値創出の手段としてのM&A

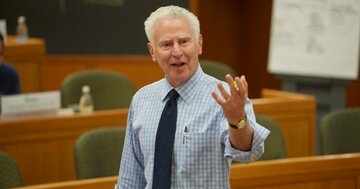

カール・ケスター教授(ハーバード・ビジネス・スクール)

日本企業は国内企業同士のM&Aだけでなく海外企業を対象とするM&Aも相当数実施するようになっていると思います。しかし、日本における大規模M&Aのほとんどは、買収側の企業が変わるというよりも、被買収側の価値創造を目的とするにとどまるものが多かった印象です。

さらに驚いたのは、買収後の統合がほとんど進んでいない事例が多かった点です。価値を創出しているかどうかをM&Aの成功の基準として考えるのであれば、なかなか成功事例を探すのは難しいと言えるでしょう。

長期的なM&Aの成功を分析すること、すなわち価値創造の如何を測定することは非常に難しいという点です。

日本企業のM&Aでも、買収後の減損件数が3割程度あることなどから考えて、一般にM&Aから価値創造を実現するのは難しいと言えるでしょう。

M&Aの買収時のプロセスにおいて、日本企業が改善すべき点としては、資本コスト(特にエクイティのコスト)の意識を高める必要があることが挙げられます。

日本企業は長らく資金調達を銀行に頼っていたこともあり、資本コストの認識が十分でないといえます。価値をどうやって創造し、計測するかの根本に資本コストの概念があるので、その出発点があやふやだということは大きな問題です。

近年、日本でも、資本市場側との対話が重視されていると聞いていますが、この動きは妥当な資本コストが形成されるという意味で、非常に良い流れであると考えています。

ところで、私は、ESGは現時点ではまだアセットマネジメント会社のマーケティングギミック以上のものではないと考えています。そもそも定義も不明確ですし、それが投資パフォーマンスを向上させるという証拠は見られません。

私が野村マネジメント・スクールで行っている講義では、NPVに基づく投資判断は、少なくとも株主の投資ホライズンの選好とは無関係に使えるということを論証しています。つまり、この枠組みで投資判断すれば、長期投資を考える若い株主の利益も、年金を補完するものとして比較的短期のリターンを求める高齢者の利益も満たすことが出来るのです。

しかし、ESGではそういったことを示すことはできません。ましてやESGの目的である様々なステークホルダーの利益のバランスの最適化ができるとは言えないのです。

一方で、ESGのトレンド自体は不可避な流れになっていることも事実です。今後、機関投資家は、ますます大きな存在となり、その市場における影響力が甚大であることを考えなければなりません。ESGを無視した経営をしている企業は、資金調達面で不利な状況に追い込まれるおそれがあるでしょう。