答えのない時代に、メモが最強の武器になるーー。

そう言い切るのは日本一ノートを売る会社コクヨで働く下地寛也氏だ。トップ社員である彼自身が、コクヨ社内はもちろん、社外でも最前線で働くクリエイターやビジネスパーソンにインタビューを重ねてきた。そこから見えてきたことは、

◆トップクラスの人達は、メモを取り続けていること

◆そして、頭の中で考えるのではなく、書きながら考えていること

だった。

この記事では、『考える人のメモの技術』の著者である下地氏が、4年の歳月をかけて導き出したメモ術についてまとめた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

コクヨ社員のノートの使い方とは

私はコクヨという日本で一番ノートを作っている会社で30年以上働いています。こう言うと、さぞノートの取り方にもこだわりがあるんでしょうねと思われるかもしれません。

たしかにずっとコツコツとメモを取る習慣はありました。しかしながら、数年前まではこれと言ったノウハウというものを意識したことはありません。

そんなある日(といっても7年前の2016年ですが)、これまで数冊の本を出版していただいていたKADOKAWAの編集者さんから「ノート術の本を書いてもらえませんか」というオファーをいただきました。

そんなこともあり、私はこのテーマにはじめて向き合いましたが、体系だったノート術、メモ術という答えに、そのときはたどりつくことができませんでした。

実際にコクヨ社員のノートを調べて、何がポイントなのかを探りましたが、100者100通り。

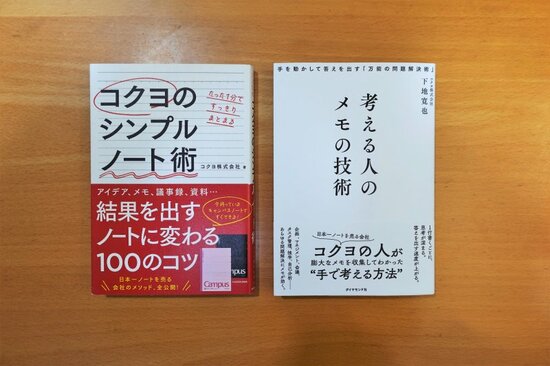

左:『コクヨのシンプルノート術』/右:『考える人のメモの技術』(画像提供:下地さん)

左:『コクヨのシンプルノート術』/右:『考える人のメモの技術』(画像提供:下地さん)

大きなノートを使っている人もいれば、ハンディなノートを使っている人もいます。横罫、方眼、無地のノート、最近は東大ノートというドット入りの横罫を使っている人も増えています。

ノートに縦線を引いて分割して使う人もいれば、思ったことをなぐり書きでどんどん書いていく人もいます。箇条書きで書く人、図解を駆使して自分の考えをまとめている人など、これがノートの取り方の決定版ということにはなりませんでした。

ただ、わかったことは、ノートのコツについて迷っている人が沢山いること。そして、ノートの使い方を自分なりに工夫している人も本当に沢山いて、それはそれぞれ役に立つノウハウだということに気がつきました。

結果『コクヨのシンプルノート術』(KADOKAWA)というコクヨ社員のノートのコツを100個まとめた書籍を出すことができました。

この本で取り上げたコツは、「日付とタイトルを右上に書く」「キーワードは囲む」「ノートは見開きで使う」「案件ごとに1ページでまとめる」など、一つひとつは当たり前だなというものが多いのです。それでも、ノート術として考えられるコツがある程度、網羅的に拾い出すことができたという達成感を得られました。

ただ、体系的にノートやメモはどう使えばいいのかという法則は、そのときまだ見つかりませんでした。結果的に、その答えに気づくのに4年以上の試行錯誤をすることになったわけです。

ノート術、メモ術の共通点

2018年に、あらためてダイヤモンド社さんからノート術、メモ術についての執筆のオファーをいただきましたが、はじめはあまり気乗りしませんでした。前回の経験があったので、「これがおススメのノートの使い方です」という答えに、たどり着く自信がなかったからです。

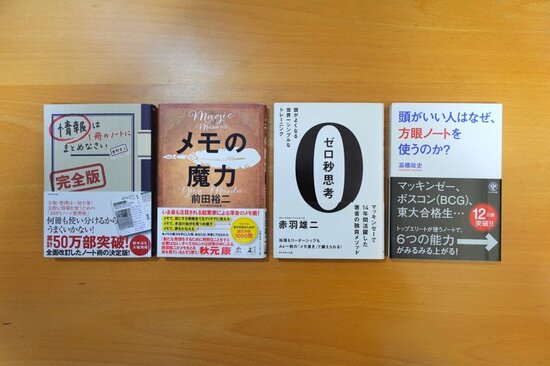

実際にノート術、メモ術に関する本は、たくさん出版されています。もちろん数多くの書籍に目を通しました。20~30冊くらいは読んだでしょうか。有名なところでは『情報は一冊のノートにまとめなさい』『メモの魔力』『ゼロ秒思考』『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』などでしょう。

それぞれのポイントを少しだけご紹介すると次のような感じです。

・『情報は一冊のノートにまとめなさい』…ノートは一元化、時系列で取ることで、知的生産のシステムになる

・『メモの魔力』…日常の出来事を、ファクト、抽象化、転用の3つでメモすることでアイデアに使えるノートができる

・『ゼロ秒思考』…毎日、1テーマ、1ページ、1分で頭に浮かぶことをメモする。それを10分やることで深く考えられるようになる

・『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』…方眼が思考のフレームになり、情報が整理されて正しい思考ができるようになる

メモ術本のベストセラー(画像提供:下地さん)

メモ術本のベストセラー(画像提供:下地さん)

いずれも、素晴らしい書籍で多くのヒントをいただきました。ただ、実際にどういった人にどのノウハウが合うのか、何を優先してノート術、メモ術を選べばいいのか、まだ明確な答えが私の中で得られませんでした。

その一方で、多くの書籍に出てくるノート術、メモ術の共通点が見え始めたのも事実です。