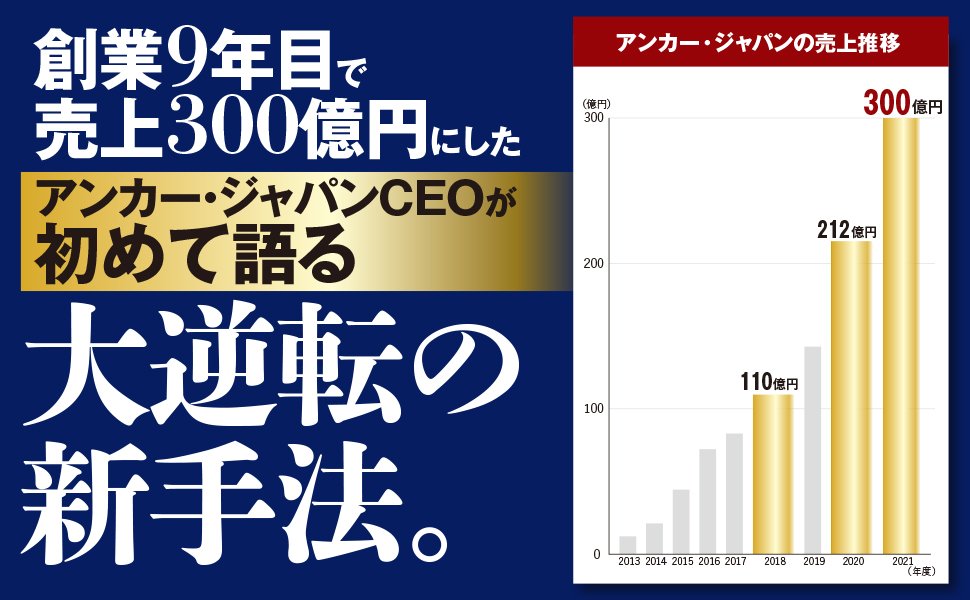

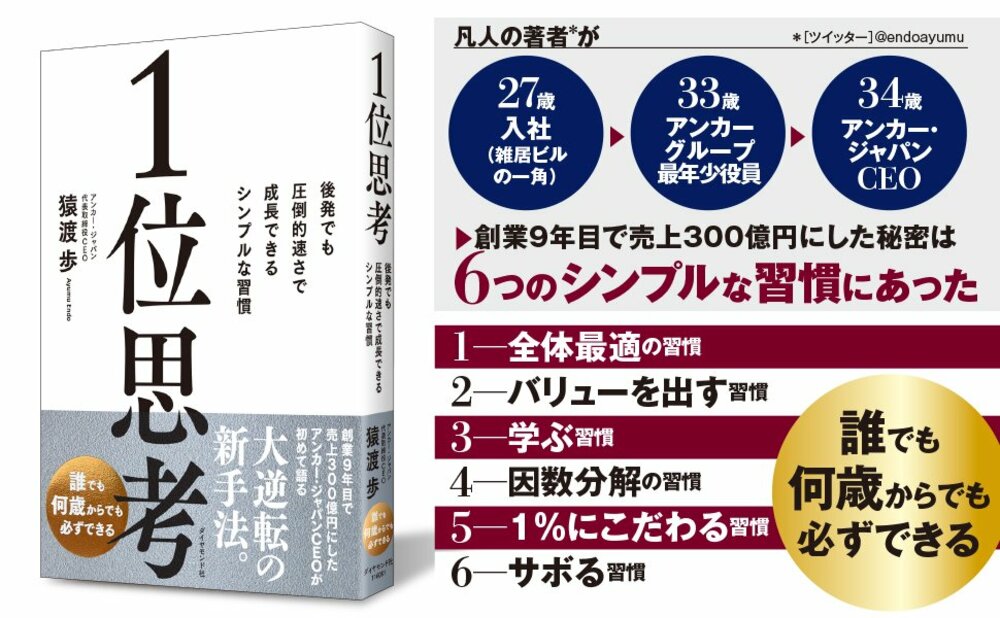

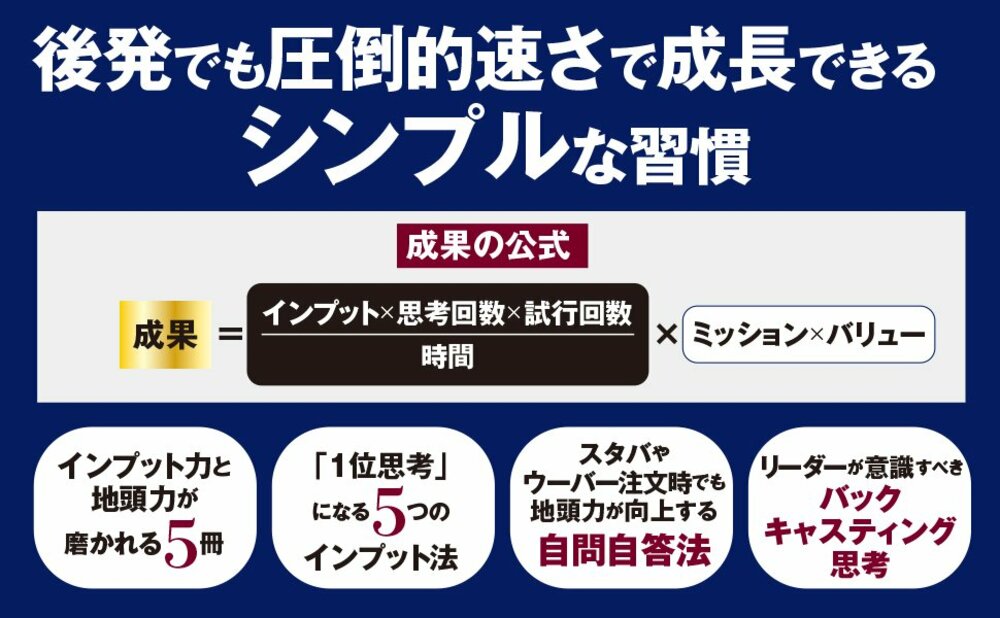

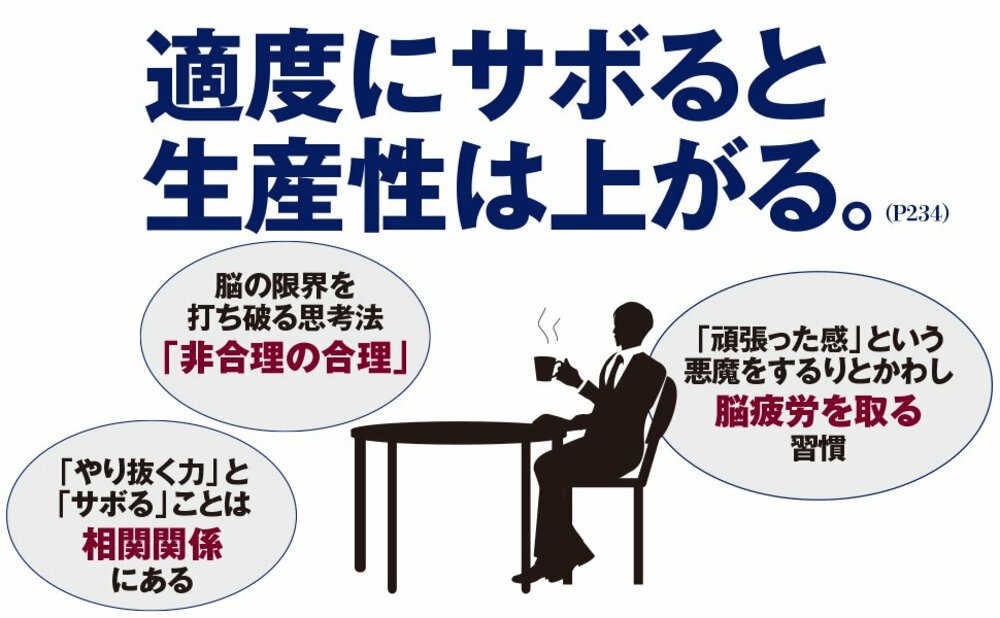

頑張っているのに成果が出ない。どうすればいいのか、途方にくれる人も少なくないだろう。そんな人におすすめなのが、『1位思考──後発でも圧倒的速さで成長できるシンプルな習慣』。「週刊ダイヤモンド」「トップポイント」など数々の書評で絶賛。創業9年目で売上300億円にしたアンカー・ジャパンCEOの猿渡歩氏、初の著書だ。猿渡氏は「適度にサボると生産性は上がる」という。27歳入社→33歳アンカーグループ最年少役員→34歳アンカー・ジャパンCEOになった著者が、参入したほぼ全製品カテゴリーでオンラインシェア1位になった秘密は、シンプルな6つの習慣にあった。本書の一部を抜粋しながら急成長の秘密を明らかにしていこう。

私が実践しているインプット法

昨今、お客様の嗜好の移り変わりが非常に速い。

企画時にニーズをとらえていても開発に時間がかかると、トレンドが変わって時代遅れの製品になってしまう。

当社ではお客様の声をキャッチし、期間の短いものでは数ヵ月で開発・発売する場合もある。

変化に対応しながら製品をつくらないと、お客様に継続的に魅力的だと思ってもらえない。

常に先読みして形にするにはインプットし続ける必要がある。

インプットのスピード感は、最終的なアウトプットのスピード感に連動するからだ。

とはいえ情報があふれている今、効率よく自分の興味のある情報や、仕事に関連する記事を見つけるのは簡単ではない。

参考までに私が実践しているおもなインプット法を5つ紹介したい。

1 Audible(オーディブル)による読書

最も古典的だが、書籍からの学びは大きい。

仕事ですぐ使えそうな実践的なビジネス書もあれば、より広義の経営論的なもの、はたまた古書を含め体系的に勉強するには、遠回りに見えても読書が最もインプット効率がよい。

ただ、普段あまり本を読まない人もいるかもしれない。

そんな人たちからは「なかなか本を読む時間がない」という声を聞く。

一度に集中しなければという意識が強すぎるのかもしれない。

そんな多忙な方にお薦めしたいのが「オーディブル」である(オトバンクの「audiobook.jp」などのオーディオブックでもOK)。

これはアマゾンが提供するオーディオブックサービスで、プロのナレーターが内容を読み上げ、耳で読書ができる。

ただ、ネックは読むより時間がかかることだ。

そこで私はジムで運動しながらオーディブルを聞いている。

慣れてくれば2倍速でも十分聞き取れるようになる。

いつも「ながら聞き」なので、読書の時間を追加でつくる必要がない。

かつ運動しながら耳で聞くと脳も活性化され、ジッと本だけ読んでいるときより情報が入ってきやすい。

気になるコンテンツがあると、すぐスマホでメモを取る。

ジムでなくても、通勤・通学の移動中に聞いてみるのもいいと思う。

2 ツイッター

前述のように、ツイッターはアウトプットだけでなく、インプットでも重宝する。

私個人のツイッターアカウント(@endoayumu)は2020年1月にスタートした。

かなり後発で、もっと早く始めればよかったと思っている。

即時性という面では最速で情報が取れつつ、自分の興味のある企業や個人をフォローして効率よくコミュニケーションができる。

ただしツイッターに限らずSNS全般にいえるが、やりすぎると時間を無限に消費してしまう。

エンターテインメントとして楽しむ分にはいいが、インプットツールとする場合は、節度を持って利用したい。

3 ニュースアプリ

新聞系アプリでもキュレーションでもいいが、ある程度幅広く情報が取れるソースが一つあるといい。

自分に直接関係なさそうな政治・経済ニュースも広くカバーしておいたほうが世間の動きがわかったり、同僚や取引先との会話の幅も広がったりしやすい。

ただし、まったく影響しないものも多いので、網羅的に読むのではなく時間があるときに流し読みすれば十分だ。

4 グーグルアラート

「グーグルアラート」はグーグルのサービスの中ではあまり知られていないが、関連情報を自動で通知してくれる点でインプットツールとして有効だ。

無料なので使わない手はない。

こちらでやることは、自分に興味あるキーワードと配信時間を設定するだけ。

すると、設定した時間に、キーワードの関連ニュース一覧を送ってくれる。

私の場合、キーワードは「アンカー」などのブランド名、「モバイルバッテリー」のようなカテゴリー名、配信時間は毎日「18時」に設定している。

そうするとアンカーのニュース記事や、競合他社のモバイルバッテリーの新製品情報に、会議などが落ち着く夕方のタイミングでざっと目を通せる。

情報の網羅性や正確性には欠けるが、こちらからニュースを見にいかなくても情報取得できるので時短になる。

多忙なときは必ずしも見る必要はない。

5 社外のネットワーキング・セミナー

これは端的にいえば人に会うことだが、とても大切にしている。

オンライン上の記事や書籍には書かれていない情報、直接会うからこそ聞けることなどがあり、仕事につながることもある。

相手との時間調整も必要で、読書などと比べ時間を使うのでいつもできるわけではないが、情報の質としては高い。

自分が関心のある領域の専門家に直接コンタクトできない場合は、セミナーなどで関連情報を学ぶ。

最近はオンラインセミナーも増え、物理的・時間的なハードルも以前より極端に下がっている。

最新トレンドを学ぶには有効な手段の一つだ。

地頭は、いつでも、何歳からでも、鍛えられる。

地頭のよさは天才だけが持つものではなく、誰でも「学ぶ習慣」によって身につけられる。

確かに、世の中には圧倒的な天才もいるが、成功している企業や成功者を見ても、天才はごく一部である。

(本稿は『1位思考』の一部を抜粋・編集したものです)