人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。(初出:2023年5月17日)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

2024年1月以降、贈与税の取り扱いが大きく改正されます。ただ、改正点を紹介する前に、贈与税の基本的なことをしっかりと理解していきましょう。

生前贈与が相続税対策になるのは有名ですが、しくみまで理解したうえで実行している方は多くありません。そもそも贈与税は相続税を補完する目的で作られた税金で、財産が承継されるときにかかる税金という意味では、相続税と同じ性質です。

年間110万円までは非課税です

まず、贈与税は財産を無償でもらったときにかかる税金ですが、年間110万円までは非課税とされています。この110万円の考え方は、もらった金額を基準に考えます。例えば2024年に父から110万円、母から110万円をもらったのであれば、もらった金額の合計額は220万円となり、110万円を超えるため贈与税が発生します。

一方で、もし父から長男に110万円、長女に110万円を贈与した場合には、もらった金額はそれぞれ110万円以内に収まるため、長男にも長女にも贈与税はかかりません。また、これも多くの方が誤解していますが、生前贈与は、配偶者や子ども以外の人にも行えます。例えば、孫や子どもの配偶者(婿や嫁)にもOKですし、内縁の妻、友人や知人に対してもOKです。

1年間という期間は1月1日から12月31日までです。例えば2024年1月1日から12月31日までにもらった金額が110万円を超えていた場合には、次の年(2025年)の2月1日から3月15日までに、財産をもらった人が贈与税の申告をして、納税も済ませなければいけません(あげた人が申告するわけではない点に注意)。所得税の確定申告の期間と被っていますが、所得税と贈与税はまったくの別物です。

税務署にバレる? バレない?

ちなみに、「110万円を超える贈与を受けても、税務署にバレないんじゃないか?」と思われる方も多いかもしれませんが、その考えは危険です。

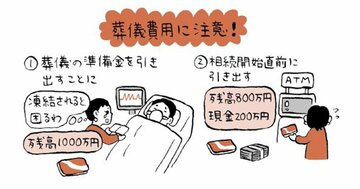

贈与税の無申告が問題になるのは、贈与をしたときではありません。贈与した人が亡くなったときの相続税の申告です。

税務調査に選ばれると過去10年分の預金通帳の入出金履歴(多額の現金引き出し、家族間の資金の移動がないか等)が事細かに調べられるので、そこで問題が表面化します。

さて、ここからは、2024年からの法律改正を踏まえ、生前贈与について知っておいてほしいポイントを2つご紹介します。

知っておくべきこと①持ち戻し

生前贈与には「持ち戻し」というルールがあります。生前贈与をしてから3年以内(2024年1月1日からは7年以内)に相続が発生した場合には、その贈与は無かったことにされてしまうのです。

例えば、もともと1億円の財産を持っていた方が、子どもに100万円の贈与を3年間行った後に亡くなってしまったとします。300万円を先に贈与していますので、亡くなったときの遺産額は9700万円ですが、相続税の対象になるのは、遺産9700万円と、亡くなる前3年以内に贈与した300万円を足した1億円ということになります。

では、相続開始前3年以内に110万円を超える贈与をし、贈与税を払っていた場合はどうなるでしょうか。贈与税を払ったのに、相続税まで課税されてしまうと二重課税になってしまいます。

この場合、算出された相続税から、既に支払った贈与税を控除することができます。つまり二重課税されることはありませんので、「贈与して損した」という事態は、基本的に起きません。ただし、不動産の贈与をした場合には、登録免許税や不動産取得税、司法書士費用の負担が発生する分、「贈与して損した」という事態になる可能性があるので注意しましょう。

この3年(7年)ルールは、年度で区切ったりはせず、丸3年の期間が対象です。例えば、2023年12月1日に亡くなった方であれば、2020年12月1日から2023年12月1日までに行われた生前贈与が対象になります。仮に、2023年に相続が発生した場合でも、2020年に行われた贈与がすべて対象になるわけではありません。そのため、できるだけ多くの節税をしたいのであれば、生前贈与は1日も早く実行したほうが有利になるのです。

生前贈与は孫が有利!?

ここからが大事な話です。このルールには「適用される人」と「適用されない人」がいます。適用されない人に対して行われた贈与であれば、亡くなる1日前にされたものであっても、相続税の対象から外れます。3年(7年)ルールは原則として、将来相続人になる人に対する贈与に適用されます。

「父・母・長男」という家族であれば、父から母、父から長男への贈与が対象になります。この性質を踏まえると、相続税対策上、誰への贈与が有利になるでしょうか?

答えは孫です!

この場合、3年(7年)ルールの対象になるのは母と長男だけなので、孫への贈与は3年(7年)ルールの対象にはなりません。孫への贈与であれば、亡くなる1日前にした場合でも、相続税の節税効果を享受することができるのです。

孫以外にも盲点なのが、子の配偶者、つまり嫁と婿です。嫁や婿に対する贈与も、原則として3年(7年)ルールが適用されず、税金対策上は有利です。しかし、もし子どもが離婚した場合、嫁や婿に贈与した財産は戻ってきません。そのことから、嫁や婿にまで贈与をする方は割と少ないです。このルールの性質を鑑みると、相続人に対する贈与よりも、孫や子の配偶者に対する贈与のほうが有利になります。

この3年(7年)ルールは、原則として、将来相続人になる人に対する贈与に適用されるとお伝えしましたが、「例外」も存在します。3年(7年)ルールの正確な対象者は、「相続または遺贈により財産を取得した者」と定義されています。相続人であったとしても、相続放棄や遺産分割協議により遺産を一切取得しない人であれば、このルールは適用されません。

反対に、相続人でなかったとしても、遺言や生命保険によって財産を取得した人であれば、3年(7年)ルールが適用されます。つまり、孫や子の配偶者であっても、3年(7年)ルールが適用されるケースもあるのです。

知っておくべきこと②2024年からのルール変更

2024年1月1日から行われる生前贈与は7年経過しないと、相続財産に持ち戻されます。7年への延長は、2024年1月1日から行われる贈与に対して、段階的に導入されていきます。具体例を使って解説しますね。

例えば、2024年1月1日に贈与をした人が、2027年7月1日に亡くなったとします。これまでの3年のルールであれば、持ち戻しの対象になるのは、2024年7月1日以降に行われた贈与です。

持ち戻し期間はどう延長される?

しかし、税制改正によって、持ち戻し期間が延長されますので、2024年1月1日に行われた贈与も持ち戻しの対象にされてしまうのです。この人の場合は、結果として持ち戻し期間は、3年6か月ということになります。

例えば、2024年1月1日に贈与をした人が、2030年7月1日に亡くなった場合はどうでしょう。この場合も、2024年1月1日からまだ7年経過していないため、2024年1月1日の贈与も持ち戻しの対象とされます。結果として、この人の持ち戻し期間は、6年6か月ということになります。

では、2024年1月1日に贈与した人が、2031年7月1日に亡くなったとします。この場合、亡くなった日から7年遡ると、2024年7月1日になります。そのため、2024年1月1日に行った贈与は、持ち戻しの対象外となります。この人の場合は、持ち戻し期間は結果として7年間ということになりますね。

このように、2024年1月1日から持ち戻し期間は少しずつ延長され、2031年1月1日に完全に7年間に移行する形になります。

また、3年前よりも前の期間(4~7年)に贈与した金額については、合計で100万円までは持ち戻さなくてよいこととされています。記録の管理をする手間を考慮した取り扱いとのことです。

例えば、亡くなる3年前の3年間で330万円、3年前よりも前の4年間で440万円、合計で770万円贈与していたとすると、いくら持ち戻しされることになるでしょうか。この場合、330万円+(440万円ー100万円)と計算されるため、持ち戻しは670万円になります。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・編集したものです)