写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

「なぜわが社の新規事業は失敗するのか」。そもそも、新規事業は失敗が当たり前なのです。とはいえ、あきらめてはいけません。イノベーションの芽を育てるには秘訣がありました。印刷ECサイトの創業メンバーで新規事業のプロである守屋実氏が、成功するためのポイントをお伝えします。

新規事業の量稽古で得たもの

ところで、サラリーマンとして2社20年にわたりずっと新規事業だけをやっていたというのは、かなり珍しいキャリアと思われるだろう。これはすべて、オーナー社長である田口さんの考えによるものだ。

ミスミは「機械工業系の専門商社」という強靭(きょうじん)な本業がある会社だが、私が入社した1992年当時、顧客である国内の工場が製造コスト削減のために東南アジアにどんどん出ていったため、本業の周辺領域ではない「飛び地」で事業を興そうという戦略があった。

そこで、新市場部市場開発課というセクションが新たに設けられ、右も左もわからない新入社員の私もメンバーとして放り込まれたのだが、田口さんのこんな考えによって、私は新規事業だけを連続してやることになった。

田口さんいわく、

「わが国には、経理のプロや法務のプロはいる。弁護士が弁護がうまいのは、弁護ばかりやっているからだ。ひるがえって、わが国の新規事業をみると、うまくいくとその事業の責任者になってしまい、片や、2回くらい失敗すると二度とアサイン(任命)されなくなる。だからわが国の新規事業はすべからく初めての人間、素人がやっていて、同じ間違いが繰り返されている。こんな非効率ではダメだ。その非効率から脱して再現性をもつために、君には延々と新規事業を担ってもらう」。

かくして私は、田口さんのもとで膨大な失敗を重ねながらも、新規事業の成功の再現性を獲得するために、新規事業だけに邁進(まいしん)することになったのである。ちなみに私はこれを、新規事業の“量稽古”と呼んでいるが、量稽古を重ねていくうちに初見でも既視感があるというか、だんだん「初めて聞いた」という事業に出会わなくなってきた。

そうすると、どんな事業に対しても、

「だいたい、こんな感じだな」

「躓(つまず)くとすれば、ココとココだな」

「この壁を突破したら、あとは全力でアクセルだな」

というように、大まかなロードマップを最初に描けるようになったのである。

それは、何度も裁判を経験してきた弁護士が、ちょっと相談を受ければ「ああ、このケースだとこんな感じだな。結局ここが論点になって最終的にちょっと苦しいかもしれない」とわかるような、そんな感じである。

なぜわが社の新規事業は失敗するのか

このように新規事業だけ、一意専心でやってきて、私は自身の経験から次の3つの結論に至った。

まず1つ目は、(1)企業は必ず新規事業を生み出せる、ということ。

しかし、(2)社内起業は99%同じ失敗をしている、ということ。

そして、(1)であり(2)であるならば、(2)を回避することで成功確率は飛躍的に上がる、ということだ。

まず「(1)企業は必ず新規事業を生み出せる」と結論づけた理由からお話ししたい。

それは、新規事業は多産多死が当たり前で、生存確率を許容できる資金力において、ヒトもカネも情報も信用もほぼゼロであるベンチャーとは比べものにならないくらい、社内起業が有利だからである。

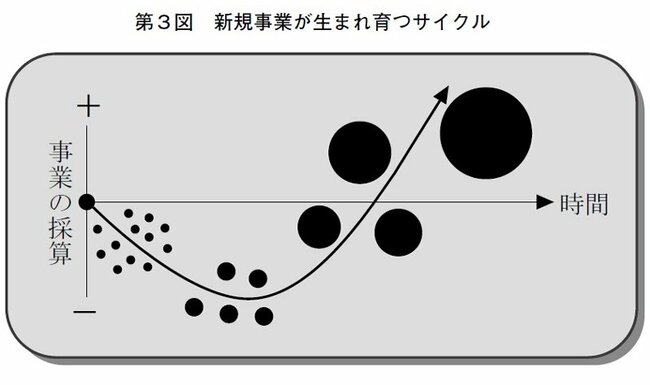

第3図:新規事業が生まれ育つサイクル(『新規事業を必ず生み出す経営』P.42より転載) 拡大画像表示

第3図:新規事業が生まれ育つサイクル(『新規事業を必ず生み出す経営』P.42より転載) 拡大画像表示

第3図をご覧いただきたい。これは、新規事業が生まれ育つサイクルを表したものである。縦軸は事業の採算で、横軸は時間だ。曲線に沿って大小の黒丸が配置されているが、この黒丸の一つ一つが事業であり、大きさは事業の価値を表している。

この図が示すとおり、最終的に大きな黒丸(価値の高い事業)を1つ生み出す過程には、おびただしい数の事業アイデアがあり、さまざまな理由でこれらはどんどん死に絶えていく。なぜなら、大抵の新規事業は、最初に描いた事業計画どおりにはいかないからだ。

何しろ、新規事業の存在意義は、世の中にある未だに解決されていない課題の解消であり、その対象とする顧客すら存在するかが定かではないものだ。したがって、事業開発のプロセスというのは、顧客を想定し、その顧客に対して、

「こういうことで困っていませんか?」

「こういう解決方法があったら、いまの方法からスイッチしますか?」

と幾度も仮説をぶつけてみて、その誤差をもとに磨き直して、また顧客にぶつけてみる…という「市場・顧客と仮説のすり合わせ」の繰り返しである。そして、新たな事実がわかるたびに仮説を修正し、事業の確度が高まるたびに高まった分だけリソースを追加、やがて、これならば勝てるという「勝ち筋」にたどり着くことで一気呵成(いっきかせい)のスケールに突入していくというプロセスをたどる。

新規事業は失敗が当たり前

ただ、実際には途中で資金が底をついたり、人材を集められなかったり、そもそも起業家自身の心が折れたりと、さまざまな理由でほとんどが死に絶えていくのである。

私の経験からいえば、最初に事業プランを100件立てても、最終的に勝ち筋に至るのはわずかに1つか2つしかない。世の中には「千三(せんみ)つ」という言葉もあるくらいだから、もっと確率が低くてもおかしくないのかもしれない。

つまり新規事業は失敗が当たり前で、1つの事業を生み出すためには数を試すのが重要だという点で、フルタイムで働く優秀な人材がいて、数十年にわたり商いをしてきた信用とネットワークがあって、本業からキャッシュフローが生まれているのだから、企業はゼロからすべてを始める独立起業に比べて、新規事業を生み出せる確率が高い。

ちなみに、前回のラクスルの創業当時の資本金はわずか200万円だ。創業したばかりだから、当然、営業キャッシュフローはマイナス。その状態の中で、どれほどのトライ&エラーが許されるかを考えてみれば、社内起業がいかに有利かということがおわかりになると思う。

しかし企業は、この有利な条件をもってしても、なかなか新規事業を生み出すことができない。理由は2つある。ひとつは、いま確実に利益を稼いでいる自社の本業が最優先される、いわば「本業の汚染」があるからだ。本業の汚染というのは、本業の常識や都合によって新規事業を生み出すのを妨(さまた)げるものであり、それが社内起業の失敗の99%を占めているといっても過言ではない。

たとえば、つい先日も出版社でネット媒体の立ち上げにアサイン(任命)された担当者から、こんなボヤキとも相談ともつかぬことを聞いた。

「紙の雑誌の市場規模が年々右肩下がりの中、ウチでも紙の媒体に代わる、次の収益源としてのネット媒体をつくれと言われたのですが、まだ売上利益の小さい新規事業に人員を増やすわけにはいかないから、専任ではなく兼務でやれと言われました。すると、1人当たりの業務負荷が増え、新規事業が中途半端になるばかりか本業の質も下がってしまう」

「初期の段階で、3年後の売上利益とその明確な根拠を求められ、それがなければ投資できないと言われます」

「成功よりも失敗の確率が圧倒的に高いから、新規事業の担当になったら人事評価が下がります。チャレンジするほうが損をするなら、誰も新規事業なんかやりたがらないですよね」