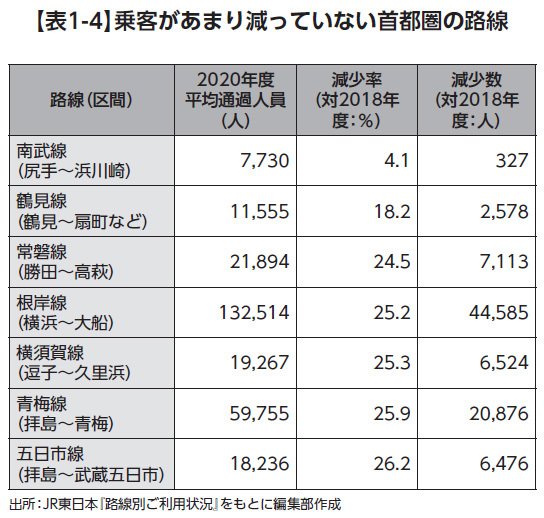

乗客があまり減らなかった路線がある

首都圏の路線の大半が3割前後減少した一方で、あまり乗客が減っていない路線もある(表1-4参照)。ひとつは、南武線(尻手~浜川崎間)だ。減少率は4.1%で、2021年度に至っては、すでに例年の水準に戻っている。同区間は工場地帯で、乗客の多くが工場へ出勤する人たちとなる。テレワークの実施が困難な工場勤務者は、コロナ禍でも変わらず出勤し続けていたという状況が見てとれる。

乗客があまり減っていない首都圏の路線 画像:ワニブックス 拡大画像表示

乗客があまり減っていない首都圏の路線 画像:ワニブックス 拡大画像表示

そもそも乗客数(平均通過人員)も2018年は8057人と多くはない(表1-2参照)。そのため、減少した乗客数も327人にとどまる。満員電車で押し合いへし合い乗車する状況にないのも、コロナ禍での変わらぬ出勤を可能にしたひとつの要因とも思われるが、いずれにせよ尻手~浜川崎間の4.1kmは、ここ3年変わらぬ通勤風景が続いている。

『ダイヤ改正から読み解く鉄道会社の苦悩』(ワニブックスPLUS新書)鉄道ビジネス研究会 著

『ダイヤ改正から読み解く鉄道会社の苦悩』(ワニブックスPLUS新書)鉄道ビジネス研究会 著

次いで減少率が少なかった路線が鶴見線(鶴見~扇町、浅野~海芝浦、武蔵白石~大川間)である。それでも18.2%減と一定の減少は見せているものの、南武線と同様に工場地帯だ。テレワークが困難であり、出勤を避けられなかったことが要因であろう。

また、青梅線(拝島~青梅間)、根岸線(横浜~磯子~大船間)など、都内近郊止まりの路線が、減少率20%台中盤にとどまる傾向にある。多くが住宅地であり、また勤務先が都内でなければ車で通勤するケースも多く、通勤通学の手段が鉄道となる人が引き続き乗車したためと考えられる。

ほかに乗客の減少が抑えられた路線は、常磐線(勝田~高萩間)が減少率24.5%、で平均通過人員7113人減。以降、根岸線(横浜~大船間)、横須賀線(逗子~久里浜間)と続くがいずれも25%減以上であり、「郊外の路線は減り方がやや抑えられた」といえるも、南武線や鶴見線ほど極端な状況ではない。