芦澤:しかも毎回曲が広がりやすい素晴らしいタイアップが付いていて、「I LOVE...」のあとは、カルピスウォーターのCMがあり(「パラボラ」)、映画「コンフィデンスマンJP」の曲(「Laughter」)があり、めざましテレビの曲(「HELLO」)があり、そのたびに過去の曲も引っ張られて聴かれていましたね。

「This Is Official髭男dism」というエッセンシャルトラックをまとめたプレイリストがとにかく聴かれ続けられる時期がかなり長い間続き、一度聴かれるとAIがどんどんオススメを出していくSpotifyの構造も作用したことで、アーティスト・トラック・アルバムの三冠という結果になったのだと思います。

──CD全盛の時代ですと、同じ楽曲が2年連続でチャート1位を取ることはあり得なかったのではないかと思います。

もちろんチャートの立てつけが異なる部分もありますが、聴かれた数を正確に反映しているのがストリーミングチャートであり、そういう意味では、より世の中の動きを正確に捉えていると言うこともできるのかなと思います。

ストリーミングの場合は時間の経過とともにリーチが広がってランキングが上がっていくので、フィジカルのマーケットと逆の現象が起きるんですよね。

──音楽としては、ヒゲダンのどういった要素が日本人に刺さっていると思いますか?

メインストリームのポップスとして、どんな人にも刺さるキャッチ―なメロディでありながら、ストリーミングで聴かれることも考えられた音作りになっていると思います。歌謡曲やJ-POPっぽさと、海外のサウンドを研究して作っているようなプロダクションの素晴らしさ、その両方を持ち合わせているところですよね。

あと、藤原(聡)さんのボーカルが何より素晴らしい。他のSNSから生まれたヒットアーティストが複数いる中で、ここまで幅広くいろんな曲が聴かれているアーティストは本当に少なかった気がします。

2020年の音楽業界のキーワードは「参加型」

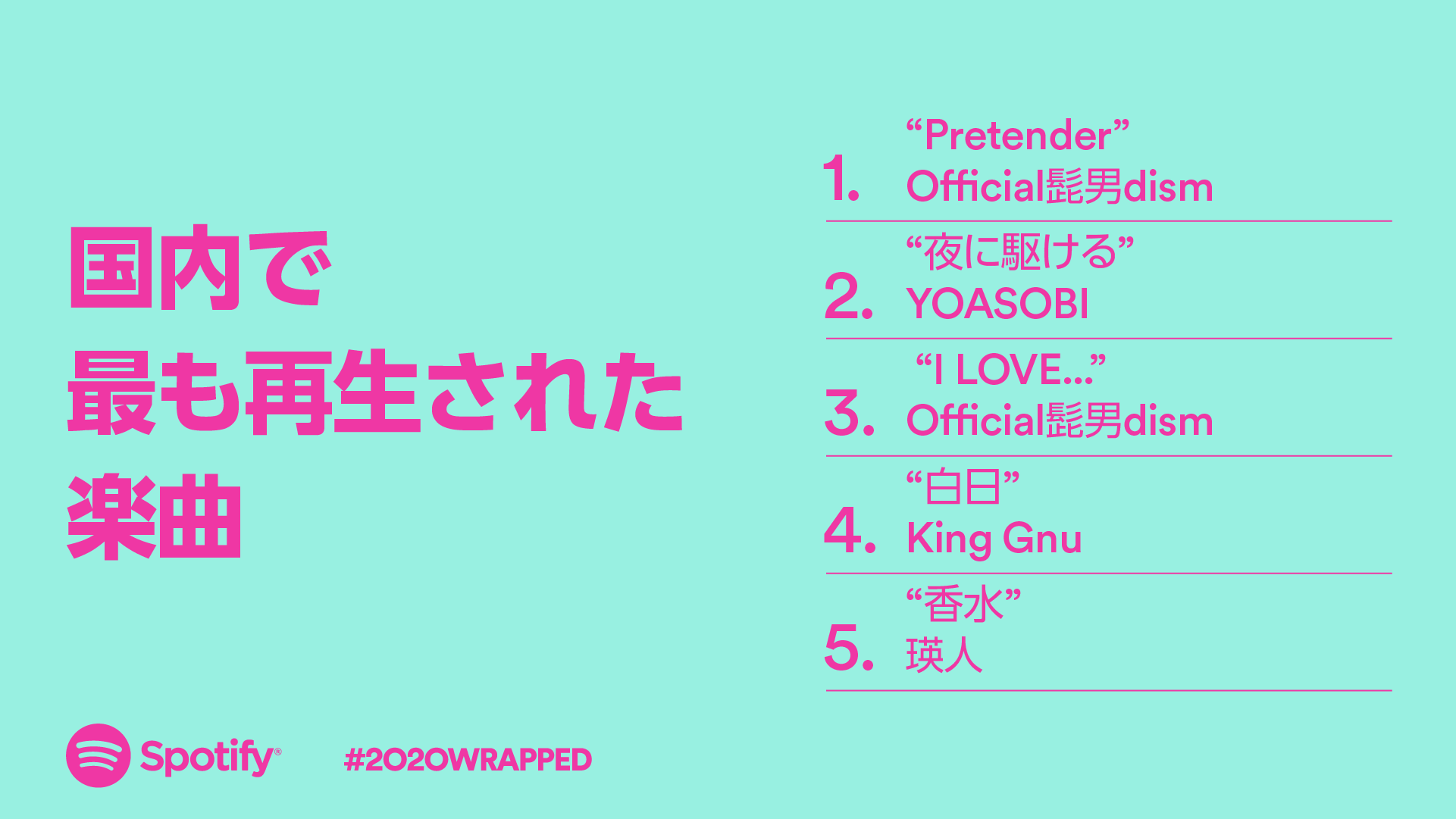

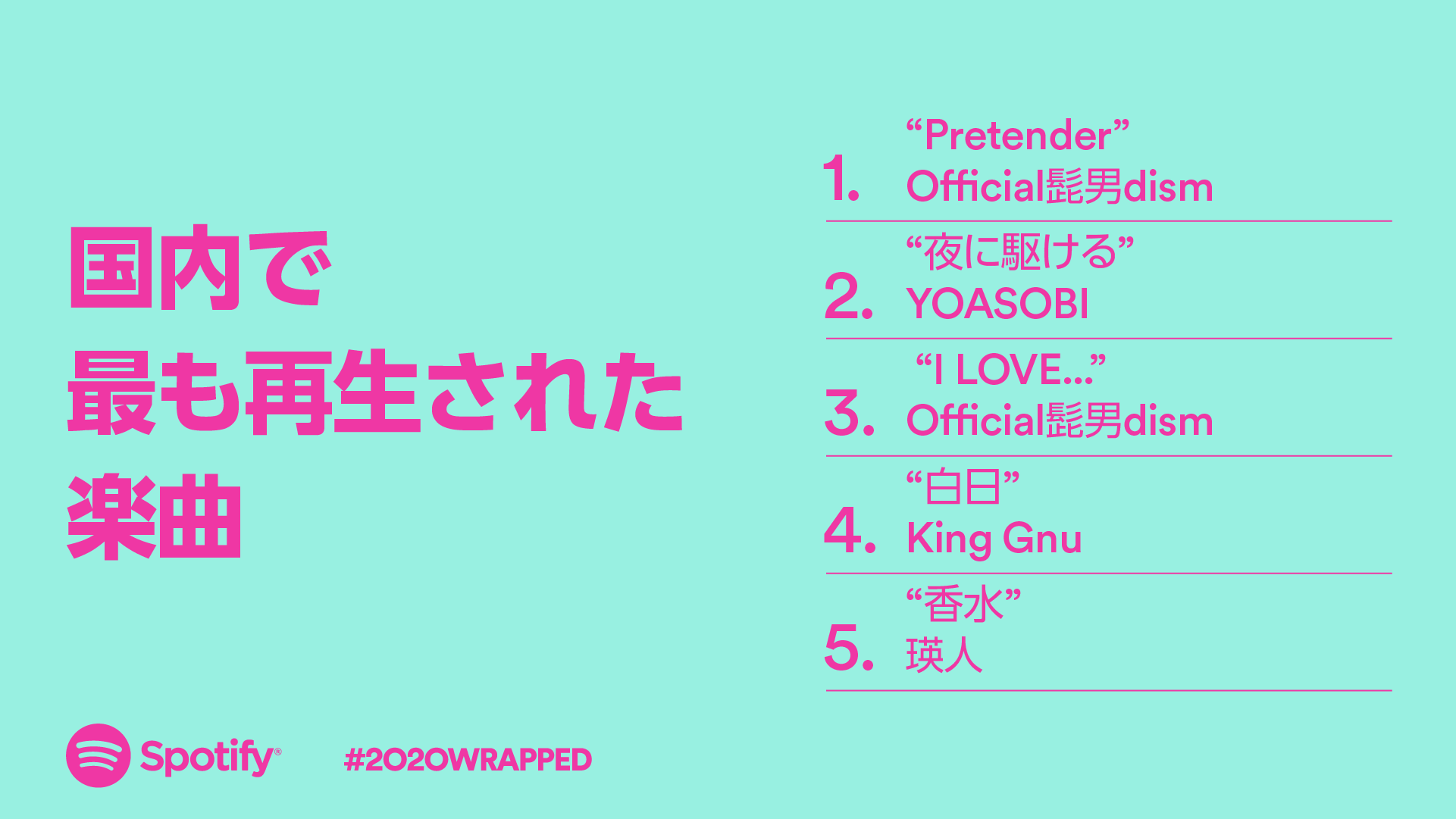

──まさに、「SNSから生まれたヒットアーティスト」というのは今年のポイントだと思います。「国内で最も再生された楽曲」のランキング全体を見たときに、どういった業界・産業の変化を感じられますか。

今年を象徴する曲としてYOASOBIと瑛人があると思うのですが、この2組のアーティストはどちらもTikTokやインターネットカルチャーの影響がブレイクに貢献しています。

今年はリアルな空間でプロモーションしたりバズを起こしたりといったことができず、その一方で、多くの人にとってネットと向き合う時間が長かったと思うんです。そういった状況の中で、小説を音楽に昇華にしてミュージックビデオでも世界観を濃く打ち出すというYOASOBIのコンセプトは、結果的に、時代とフィットしたんだと思います。