日中の減便も進んだ。同じく2022年3月のダイヤ改正では、首都圏の「顔」である山手線が平日日中3分50秒間隔から5分間隔、1時間当たり16~17本から12本に減便。今回のダイヤ改正ではさらに土休日の外回りも12本(5分間隔)となった。

関西圏では、JR西日本が2021年10月のダイヤ改正で大阪環状線、JR京都線、JR神戸線など主要路線を含む21線区で127本を減便。琵琶湖線、大和路線の末端区間などは日中の運行本数が半減するという大ナタであった。

当初の予想以上に

定期利用が回復

ここまで鉄道事業者の都合に沿って説明してきたが、減便や運行区間の短縮、種別の格下げは待ち時間・所要時間の増加、乗り換えの増加、混雑の悪化など利用者の利便性低下を招く。毎年のように増収増益し、利用者も増加基調にあったコロナ前においては、現実的な選択肢とは言えなかった。

それを覆したのがコロナ禍だ。利用は元通りにはならないと判断した各社は、鉄道事業を持続的に経営するために固定費の抜本的な削減が不可欠として、「禁じ手」だった終電繰り上げ、減便を進め、社会・利用者もこれを受け入れた。

では、事業者はコロナの影響をどの程度だと見積もっていたのか。これは各社の事業環境によって異なるため統一的な見解はないが、定期利用は2~3割減のまま戻らず、定期外利用は時間がかかるが元に戻る、というのが関東大手私鉄の一致した見方だっただろう。

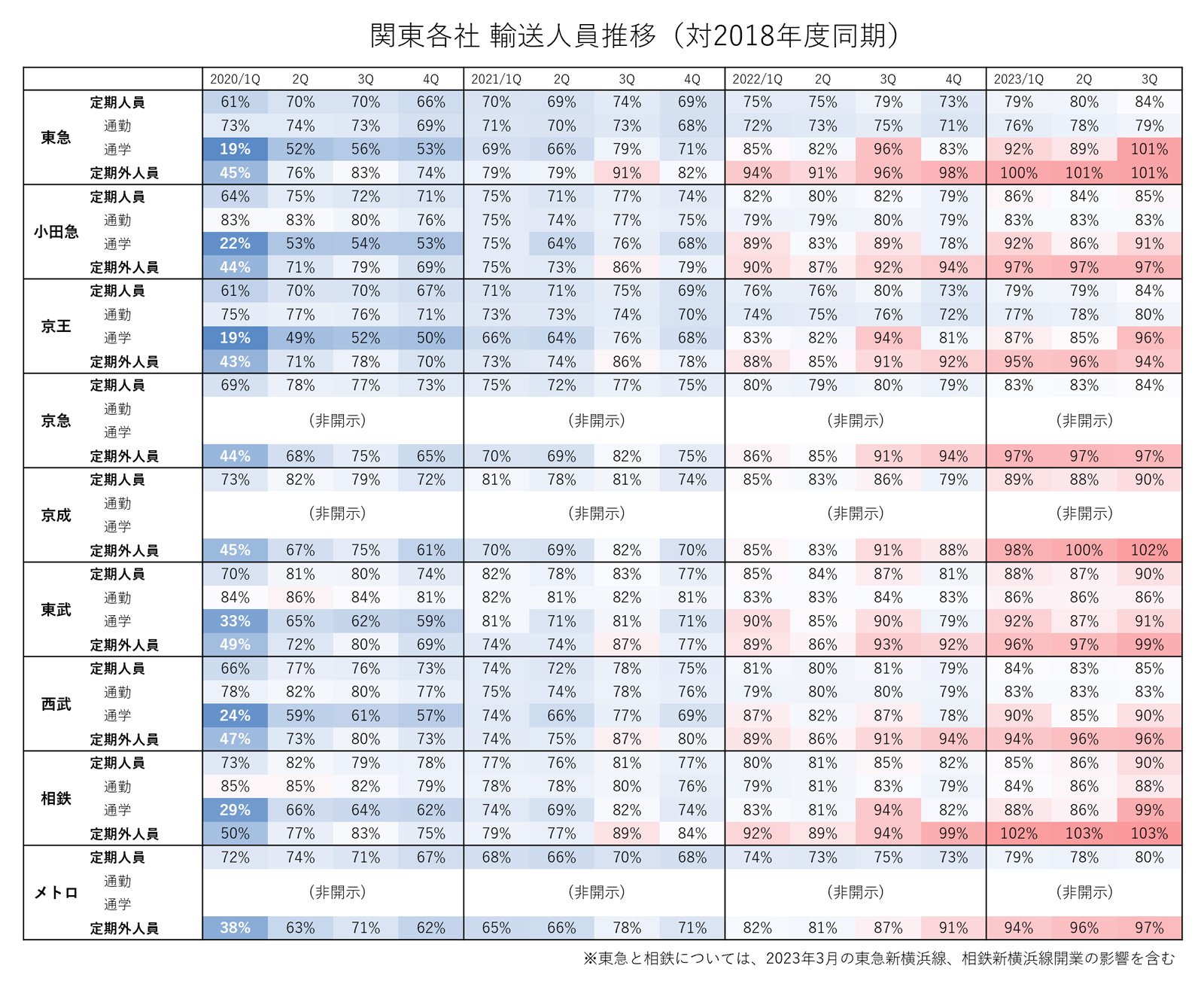

実際、2020年度の輸送実績(下表)を見ると、東急・小田急・京王などの東京23区を中心とする事業者は、通勤定期が70~80%(2018年度同期比、以下同)、通学定期が50%前後。東武・西武・相鉄など郊外を中心とする事業者は通勤定期が80~85%、通学定期は60%前後と低調だった。

2020年度は70~80%の水準だった定期外は、感染状況によって上下はあるものの徐々に回復し、2022年度下半期には東京メトロを除き90%以上となったが、その間も定期利用は低調に推移した。通学定期は学校活動の正常化で2022年度に入ってようやく回復基調となったが、通勤定期利用は感染状況にかかわらず横ばいで、戻る気配すらなかった。

ところが2023年4月の新型コロナ5類移行で状況は変わった。新線開業のあった東急・相鉄は参考値としても、小田急、京王といった都心の事業者に加え、東武や西武など郊外の事業者も通勤利用が微増。通学定期がコロナ前に近い水準に戻ったことで、定期利用は80~90%の水準に回復した。