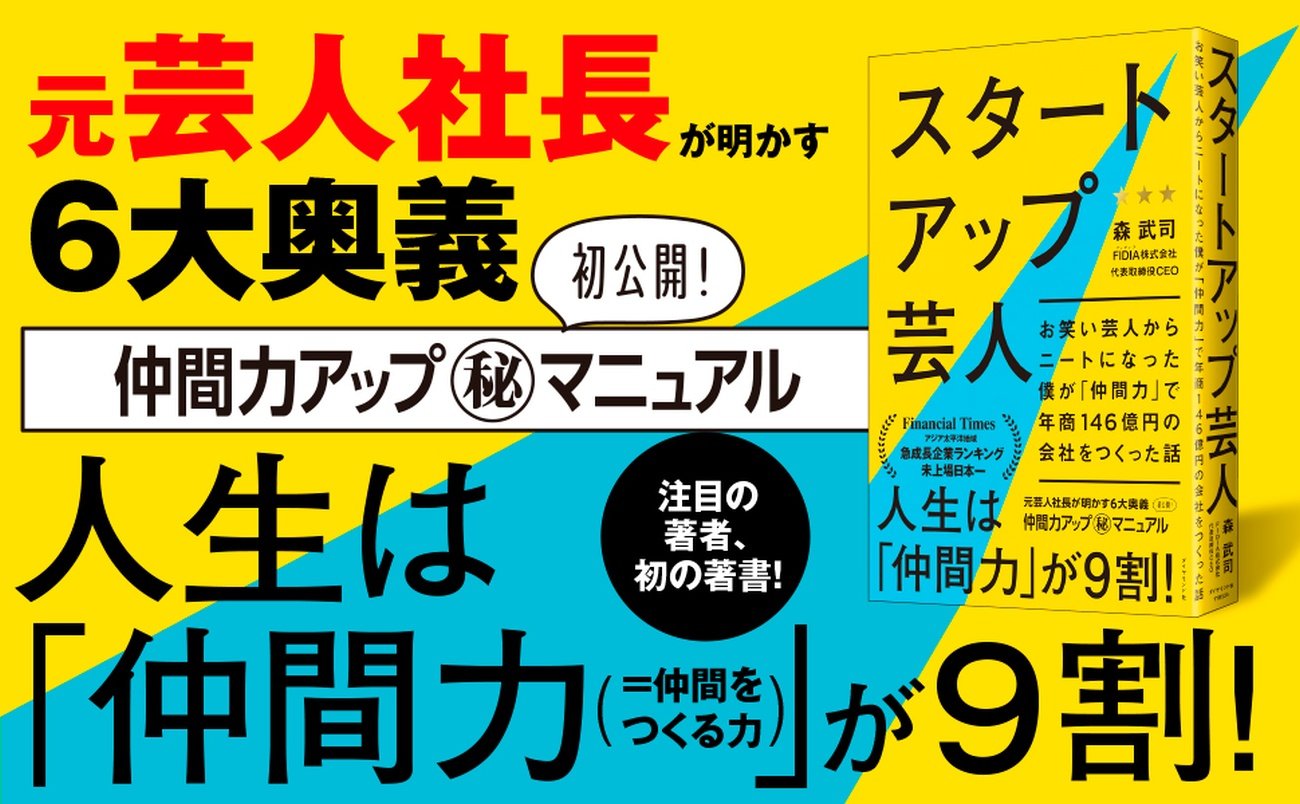

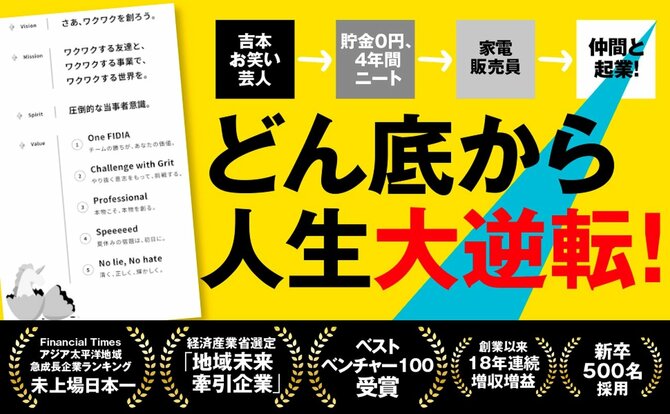

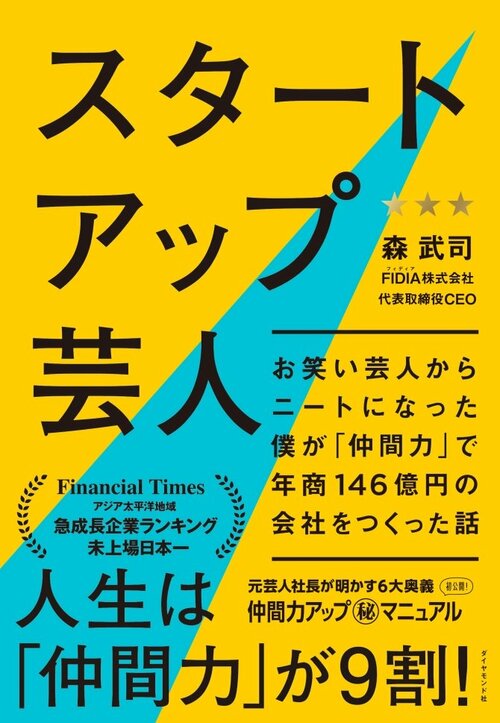

「圧倒的に面白い」「共感と刺激の連続」「仕組み化がすごい」と話題の『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』著者・森武司氏は、2005年の創業以来、18年連続増収増益を達成し、年商146億円となった。ここまで会社を成長させてきた秘密は何か? 本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。今回インタビューするのは、本書にも登場したFIDIA役員の中嶋尚人氏。FIDIAの全社員2500人中2位という高いIQを持ち、CFO(最高財務責任者)として会社の財務・経理を統括している。今回は中嶋氏に「成長し続ける企業の意外な特徴」を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

社内のカルチャーで大切なこと

――中嶋さんにとって、本書の中で印象に残っているテーマを教えていただけますか。

中嶋尚人(以下、中嶋):「失敗のシェアをカッコいいと考える」というテーマですね。

――このテーマは簡単ではないと思いますが、実際にどのように取り組まれているのですか?

中嶋:はい。森社長は、失敗を隠さない組織づくりや失敗を責めない組織づくりを常に意識しています。社内の定例会では、大きく次の2つの報告をします。

1つ目はよかった点。

こういう理由でよかったから、今後ここを伸ばしていきたいという報告。

2つ目は悪かった点。

ここがダメだった。その理由はこういうことだったので、ここを改善していくという報告。

それぞれのポイントは、理由や要因をしっかり説明すること。

森社長は「なんとなくよかったといった成果発表はいらない」と常々言っています。

僕らは、有意義な定例会にするために、報告に対して伸ばしていくかいかないかをみんなでジャッジしたり、改善策について発言し合えたりするカルチャーを大事にしています。

失敗の理由を明確にする本当の意味

中嶋:これは、障がい者就労継続支援事業の定例会を行っていたときの話です。

この場合、支援する側を職員、障がい者の方をスタッフさんと呼びます。

このビジネスモデルにおいては、継続支援をしているため、スタッフさんの離脱率が重要な数値となります。

その離脱率が、ある月、跳ねた時がありました。

それに対するメンバーの報告は、

「おそらく誤差です。その他の数字はすべて達成しているので」

と曖昧な感じでした。

その瞬間、森社長は「誤差という理由だけで見すごすのはあまりよくないと思う」と言い、そこから議論を始めました。

「離職理由を、しっかりと追えていますか?」

と責任者に確認したところ、しっかりと追えていたことがわかりました。

なぜ辞めたのかをヒアリングし、管理していたのです。

しかし、その管理シートを見てみると、建前のような理由が並んでいました。

責任者は、本当の理由をしっかりヒアリングできていなかったのです。

離脱率が上がった本当の要因が見つかった瞬間でした。

その後、「本当の理由をきちんと聞き出すための仕組みを整えないといけないね」という話になりました。

――どうしても失敗は、オブラートに包んで報告してしまいますよね。

中嶋:そうですね。ただ森社長は、人に伝えにくい理由だとしても、ごまかしたり、建前で書くのではなく、「自分の対応がよくなかった」と正直に書ける人がほめられる組織にすべきだと『スタートアップ芸人』でも語っています。