クラスターの起きやすい

二つのパターン

クラスターの起こりやすい場所としては、主に二つのパターンがあった。一つは、そもそも何らかの症状をもったひとが訪れる場所であり、感染すると重症化してしまうリスクの高いひとがたくさんいて、ひととひととの接触も密になりがちな病院や老人ホームといった医療や介護の現場。そしてもう一つが、多くのひとが換気のよくないところに集まり、近い距離で声を出すような場面だ。

医療機関や介護施設のクラスターでは高齢者の感染がほとんどだったが、後者だと比較的若い世代のひとたちが感染者の大部分を占めることも多かった。そうすると、彼ら自身は重症化のリスクがそこまで高くなくても、高齢者と比べて行動の範囲が広くたくさんのひとと接する機会が多いためにつぎつぎと感染をひろげてしまい、またあらたなクラスターの発生につながりかねない。

そこで、クラスターのできやすい場所として「密閉・密集・密接」というキャッチーなフレーズを行政が考え、そのようなシチュエーションを避けましょうとひとびとに周知し協力をお願いした。これを「3密」と最初に呼んだのは小池百合子東京都知事だったように記憶している。

流行語大賞にも選ばれ、知らないひとはだれもいないくらい多くのひとに浸透した。クラスター対策班の活動がきっかけとなって生まれた成功事例と言えるだろう。

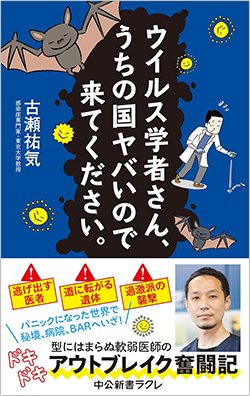

『ウイルス学者さん、うちの国ヤバいので来てください。』(中公新書、中央公論新社)

『ウイルス学者さん、うちの国ヤバいので来てください。』(中公新書、中央公論新社)古瀬祐気 著

ところで、この3密に英語版があるのをご存じだろうか。スリー・シーズ(Three Cs: Crowded places, Close-contact settings, Confined and enclosed spaces)という。日本がはじめたこの独自の対策に、WHOや外国政府など海外のひとたちも興味を示した。そこでこれを英語にして説明しようという会議があったのだが、会議に参加する知人から相談を受けた。

「3密をどうやって英語にしたらいいかな?」。実は、このときスリー・シーズを思いついて提案したのが、僕だ(ただし、このときはClosed room, Close distance, Crowded situation としていた)。ただ、特にそのときの議事録が残っているわけでもなく、証拠を示せなくて悔しい。なので、せめてここに記しておく。