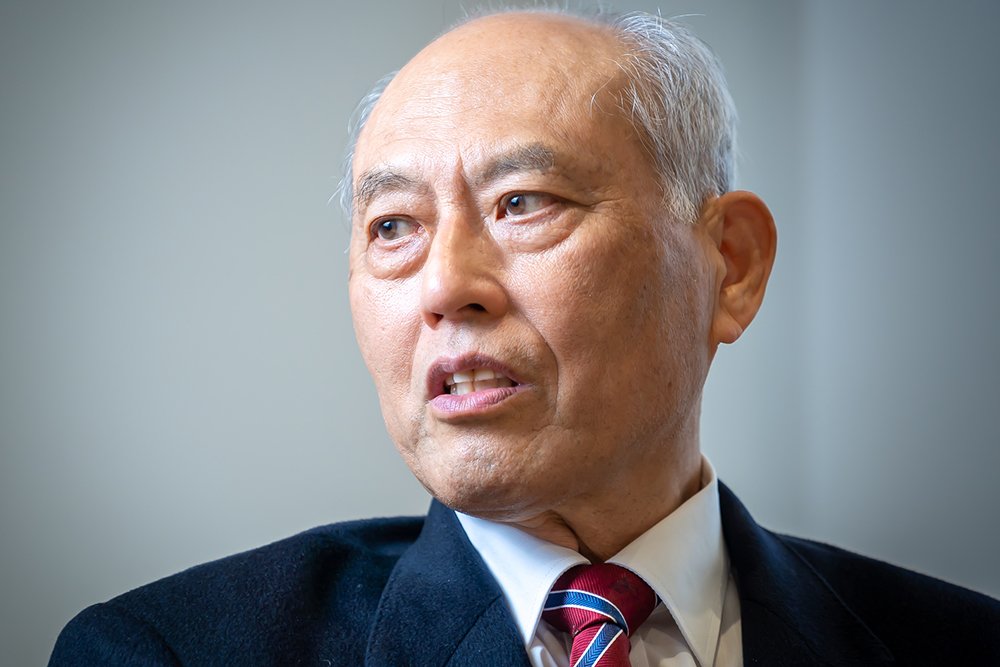

最先端のEVに乗る中国人、

時代遅れのガソリン車に乗る日本人

舛添 日本はだいぶ中国に水を開けられています。「中国は豊かになった」という事実を認めたくないのです。

田原 1980年代、日本はGDP(国内総生産)が世界でトップレベルとなり、「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」とも言われました。

舛添 しかしその後、バブルが崩壊してしまった。

田原 ただし、それはアメリカにいわれて、金融機関が「不動産融資総量規制」(※)を行った結果、起きたことです。

※1990年、バブルの様相を呈していた土地価格の高騰を背景に、大蔵省(現・財務省)が金融機関の不動産融資について行った規制。不動産向け融資の伸び率を、金融機関の総貸出の伸び率以下に抑えるよう、指導したもの。この措置で、不動産融資が大幅に制限され、まもなく地価は下がり、不動産バブルは終焉(しゅうえん)を迎えた

舛添 遠因はプラザ合意(※)で、ドルが自由化され、それ以降、日本経済は倒れたまま、立ち上がれなくなってしまった。

※アメリカの貿易赤字の縮小を目的に、ドル高を是正するため、1985年9月のG5(先進5カ国蔵相・中央銀行総裁会議)で発表された、為替レートの安定化に関する合意のこと。具体的には「基軸通貨であるドルに対して、参加各国の通貨を一律10〜12%幅で切り上げ、参加各国は外国為替市場で協調介入を行う」というもの

田原 なぜ、再起できないのでしょう。

舛添 ひとつは、戦後、「たまたま」高度経済成長を遂げてしまい、「変革することで得られるインセンティブ」がなかったことが挙げられます。

自動車産業で一時、トップに立った。その成功体験を捨てられず、EVに移行できない。水素含め、充電の技術も送れを取っている。

30年前、日本人が高級車を乗り回していたとき、中国は自転車が主流でした。30年経って、今、中国人は最先端のEVに乗り、日本人は時代遅れのガソリン車に乗っている。ガソリン車のままでもまだぎりぎり使えているので、切り替えるという発想を持てないままでいる。

田原 EVにすると、トヨタの関連会社に勤める、愛知県下の労働者の7割の首を切らなければならないから、愛知県としてはEVへの移行に消極的であるという話もあります。

舛添 中国のような独裁的な国家なら、「EVに移行しろ」で議論は終わりですよね(笑)。

今、EVで労働者の7割の雇用がなくなるとおっしゃいましたが、なかなか賃上げに踏み切れないのは、そのせいでもあります。雇用を守り、能力給ではない生活給であり、終身雇用である。これはもちろん、日本的経営のいい面でもあります。社会も安定しますからね。しかし、国際競争が当たり前の時代となってからは、これらの仕組みが成長の足を引っ張るようになってしまった。

田原 終身雇用によって、会社は上の世代ばかりになってしまっている。すると下の世代は、上の世代が会社にいる限り、いつまでも「上」にごまをすらなければならない。

ソニーの社長だった故・盛田昭夫さんに何度かお会いしたことがありますが、盛田さんは、世界中で誰もやっていないことにチャレンジし、付加価値のある商品を生み出さなければならない、そのためには3、4回は失敗することが大切だ、と説いていました。

ところが、1990年代、日本企業に体力がなくなり、「失敗しない経営」にシフトしてしまった。失敗が許されないなら、チャレンジすらできません。新しいものなど生み出せるはずもありませんね。

舛添 例えば「ガラケー」では、そのままで便利に使えていたので、しばらくの間、日本人はスマホに替える「変革のインセンティブ」がなく、移行に乗り遅れました。その間にアップルとグーグルが市場を席巻(せっけん)しました。

「マイナンバーカード」も同じです。カード1枚で、診察、カルテ、処方箋の管理、薬の受け取りなどが一元化できていれば、大幅な省力化となり、膨大な時間とコストをかけてつくった意味があります。でも現状、それぞれの情報が分断されたままです。誰もインセンティブを享受できず、まったく役に立っていませんよね。

田原 いい加減、「失われた30年」には決別しなければなりません。どうすればよいでしょう。