生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

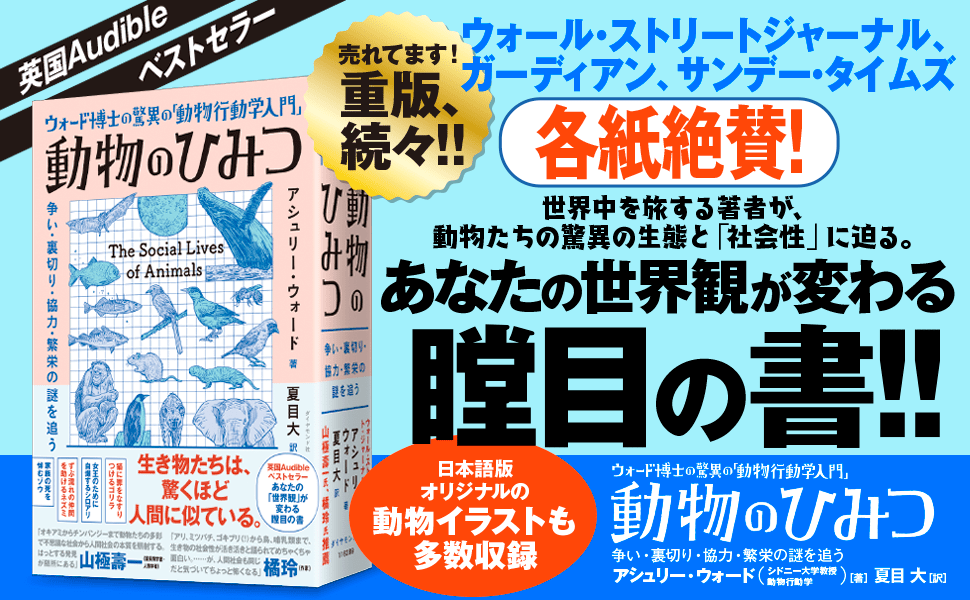

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一氏(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲氏(作家)と絶賛されている。本稿では、その内容の一部を特別に掲載する。

母クジラの懸命な抵抗

ザトウクジラが出産の際に熱帯へと移動するのは、生まれた子どもをシャチに食われないようにするためもあると考えられる。

シャチは世界中に分布しているが、暖かい海域にいるシャチは多くない。つまり、シャチという優れた捕食動物の存在が、ザトウクジラの移動経路を決めている部分もあるということだ。

子どもを連れた雌のザトウクジラは、陸からなるべく遠く離れず、海岸線沿いに移動していく。

ただし、仮にシャチが来たとしても、母クジラは無力というわけではない。シャチの攻撃に激しく抵抗して子を守る。時には、子どもを水の中から引き上げて自分の背中にのせることもある。

だが、シャチの数が増えるにつれ、子どもを守るのは困難になる。

多数のシャチが協調して一斉に攻撃を仕掛けて来たら、母クジラが断固とした態度で戦っても勝ち目はほとんどないだろう。

クジラは恨みを忘れない

ザトウクジラの母子に付き添いがいることが多いのは、一つにはやはりこのシャチの脅威があるからだろう。付き添いは通常は雄のクジラである。

雄が母子のそばにいるのは、シャチから子どもを守るためだけではない。雄の最大の目的は、雌と交尾をすることだからだ。

だが、それでも雄は子どもを守るのに協力はする。二頭の大人で子どもを挟むこともあるし、雄が子どもを水から引き上げて背中にのせることもある。

背中にのせれば、シャチは子どもに体当たりすることも、恐ろしい歯で噛みつくこともできない。

ザトウクジラは、シャチに恨みを抱き、その恨みをずっと覚えているらしい。そう考えないと説明のつかないことがある。

ザトウクジラはただシャチから身を守るだけでなく、積極的にシャチを攻撃することがあるのだ。

ロバート・ピットマンらによると、ザトウクジラが狩りの途中のシャチをわざわざ追跡した例がいくつもあるという。しかもシャチの方がザトウクジラよりもはるかに数が多い時もあった。

猛烈な攻撃

その時、シャチがどのような動物を狩りの標的としていたかはあまり関係ないようだ。アザラシ、アシカ、ザトウクジラをはじめとするクジラ類など、標的は様々だった。

ともかく、獲物を襲うシャチが発する音をかなりの距離から察知し、シャチに向かって移動していたのだ。

そして、シャチのいるところまでたどり着くと、なんと、襲われている動物を守るべく、シャチに猛烈な攻撃を加えるのである。

これは実に驚くべきことだ。たしかにシャチは、大人のザトウクジラに比べればやや小さいが、それでも危険な敵には違いないからだ。

しかし、ザトウクジラはその強敵にも怯むことなく、尾びれや胸びれといった強力な武器で果敢に攻撃をする。

どちらも重さは一トンほどもあり、硬いこぶがある。このようにして頻繁に他の動物の狩りを妨害する例は、動物界にはおそらく他に例がないだろう。

被食動物が逆に捕食動物を攻撃する「モビング行動」はたしかに一部の動物に見られる。

だが、それはあくまで自分の血縁者や、少なくとも同種の動物を守るための行動である。

ザトウクジラも自分と同じザトウクジラが標的になっていると勘違いして攻撃している可能性がなくはないが、獲物が別の動物だとわかってからも長く攻撃が続くのだ。

標的になった動物にとっての利益はもちろん、非常に大きい。だが、ザトウクジラ自身にとってはさして利益になるとは思えない。

単に強大な敵への恨みを晴らすことが嬉しいのだとしか思えない。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉を編集、抜粋したものです)

40億年を生き延びた生物が教えてくれること――訳者より

ある日突然、この世界から自分以外の人間が消えたら、と想像したことが誰でも一度くらいはあるのではないだろうか。

自分以外に人がいないとまず、電気が来ない、水道もガスも出ない。電車もバスも走らない。しばらくは生きられるかもしれない。食料はスーパーなどに行けば一応、ある。日持ちのするものもなくはないし、水はある。ただ、それも時間の問題だ。そう長くは生きられないに違いない。

人間は支え合って生きている。つまり人間は「社会的な動物」である、ということだ。それは精神的な意味だけでなく、もっと切実な物理的な意味でもそうだ。群れを成し、集団で生きる動物なのである。どれほど孤独を好む人ですらそうだ。

社会的な動物と聞いて思い浮かべるのはどの動物だろうか。よく知られているのはハチやアリだろうか。動物園でサルの群れを見たことがある人もいるだろう。オオカミやライオンも群れを成すし、イワシなどの魚も水族館で大群で泳いでいるのを見ることができる。集団で生きているものを社会的な動物と呼ぶのだとすれば、そうでないものをあげる方が難しいかもしれない。

本書はアシュリー・ウォード著“The Social Lives of Animals”の全訳である。直訳すると「動物の社会生活」となるタイトル通り、オキアミやバッタからチンパンジー、ボノボに至るまで様々な社会的動物の生態を詳しく解説してくれる。

だいたい進化の順(人間から遠い順)に並べているのだと思うが、読んでいて感じるのは、結局、どの動物も共通の祖先から生まれた親戚なのだなということである。もちろん、種ごとに大きな違いはあるのだけれど、本質的な部分に違いはない。人間もそこに含まれる。著者も文中で言っている通り、人間と動物の違いは量的なものでしかなく、質的なものではないということだ。

四十億年の時を超えて生き延び、今、生きているのだから、方向はそれぞれに違えど皆、必要にして十分な進化を遂げてきたのである。その意味で等価だ。どの生物も違う歴史をたどればまったく違ったものになっただろう。いずれも偶然の産物である。

皆、生き延びて子孫を残す、という目的は共通なのに、置かれた環境、経てきた歴史の違いにより私たち人間とどれほど違った、どれほど驚異的な生態の動物が生まれたのか、本書はそれを教えてくれる。

本書は一応、分類すれば「ポピュラー・サイエンス」の本ということになるのだが、読むのに高度な科学知識は必要ない。もちろん著者は専門の研究者として極めて科学的に研究をしているのだが、その成果の一つである本書は、言ってみれば「異文化理解の本」になっているからだ。

相手は人間ではなく、人間とは異種の動物たちだが、それぞれがどのような社会を作りどのように暮らしているかを知る、という意味では、外国の文化、社会を知る、というのと本質的には同じである。自分と異質なものを知りたいという好奇心のある人ならば誰でも楽しめるし、得るものがある。

本書にはもちろん、知らなかったことを知る喜びがあるのだが、単に雑学知識が増えるということではない。最も大事なのはそれまでになかった新たな視点が得られることだろう。視点が増えれば、長期的には人生がまったく違ったものになる可能性がある。本書が読者にとってそういう一冊になれば訳者にとってこれ以上の喜びはない。

■新刊書籍のご案内

☆売れてます! 発売たちまち大重版!!☆

☆Amazon総合1位!(2024/6/14ー6/15)☆

☆Amazon「生命科学」部門1位!(2024/3/27ー7/6)☆

☆日本経済新聞夕刊・書評掲載(2024/4/11)☆

「「渡り鳥がVの字で飛行する際の驚くべき省エネ戦略や、ライオンの子殺しの真相など、次々と「動物のひみつ」が明らかになり、人間や動物の社会性って何なんだろうと考えさせられる。辞書のように分厚い本だが、あれよあれよという間に読み進んでしまい、感動の読後感が残った」(竹内薫氏・サイエンス作家)

☆ダヴィンチWEB・書評掲載(2024/4/10)☆

「突き抜けた動物愛を持つウォード博士の視点は、まさに独特。目次を見ると「シロアリは女王のために自爆する」「ゴリラは自分の罪をネコになすりつける」「クジラは恨みを忘れない」など、どれも興味深いものばかりです。厚さ約4センチで、読み応えたっぷりの一冊」(中村未来氏)

☆世界各国で絶賛続々! あなたの世界観が変わる瞠目の書!!☆

山極壽一(霊長類学者・人類学者)

「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」

橘玲(作家)

「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」

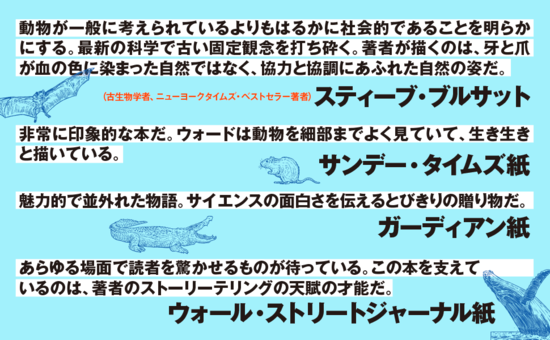

サンデー・タイムズ紙

「非常に印象的な本だ。ウォードは動物を細部までよく見ていて、生き生きと書いている」

ガーディアン紙

「魅力的で並外れた物語。サイエンスの面白さを伝えるとびきりの贈り物だ」

ウォール・ストリートジャーナル紙

「あらゆる場面で読者を驚かせるものが待っている。この本を支えているのは、著者のストーリーテリングの天賦の才能だ」

スティーブ・ブルサット(エディンバラ大学教授・古生物学者、ニューヨークタイムズ・ベストセラー著者)

「著者は動物が一般に考えられているよりもずっと社会的であることを明らかにする。最新の科学に深く切り込みながら、古い固定観念を打ち砕く。著者が描くのは、牙と爪で血の色に染まった自然ではなく、協力と協調にあふれた自然の姿だ」

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock