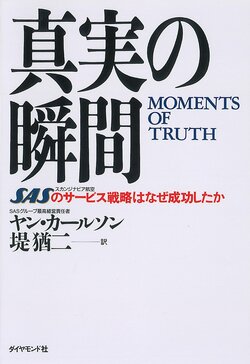

顧客と最前線で接する最初の15秒の接客態度“真実の瞬間”が、その企業全体の印象を決めてしまう。この“真実の瞬間”という言葉を広めたのが『真実の瞬間 SASのサービス戦略はなぜ成功したか』という書籍だ。スカンジナビア航空の業績を急回復させた著者のメソッドや思考がぎっしり詰まっている。今回は、サービススキルに関してだけではなく、戦略・マネジメントなど、まさに経営全般について書かれたこの1冊から読者に有益な情報をお伝えしていく。(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「製品本位の競争力」では、もはや戦えなくなった

刊行は1990年。約35年も前の本だが、書かれた内容はまったく古さを感じさせない。

企業が抱えている課題が、実はほとんど変わっていないのではないか、とすら思える。そして企業が変わっていくということがいかに難しいか、ということも教えてくれる。

著者のヤン・カールソンは、1979年から2年連続で巨額の赤字を計上していたスカンジナビア航空の社長に就任。

わずか1年で黒字経営を達成し、専門誌によって年間最優秀航空会社に輝くなど、再建に成功した経営者だ。

彼がスカンジナビア航空の再建のために取り組んだ戦略は、シンプルなものだった。それは、顧客本位の企業に生まれ変わること。

その象徴こそ、顧客と最前線で接する最初の15秒の接客態度“真実の瞬間”だった。それこそが、企業の成功を左右する。

世界の経営者やビジネスパーソンを、まさにハッとさせ、本書は世界中から注目される1冊になった。

しかも、これはサービス業についてだけの話ではまったくない。

かつては、モノが足りない時代だった。だから、モノを出せば売れた。これが、「製品本位の競争力」だ。

ところが、豊かになり、モノは充足された。もはや、モノそのものでは競争ができなくなった。

だから、“サービス”が問われるようになったのだ。「モノからコトへ」といった言葉があるが、実はもう50年近く前から、課題ははっきりとしていたのだ。

ハードウェアだけでなく、サービス事業にも手を伸ばす

製造業も「モノからコトへ」。この文脈のなかで日本で大きな話題になったのは、トヨタ自動車だろう。

彼らは、2018年に米国ラスベガスで開催された「2018 International CES」にて、移動や物流、物販など多目的に活用できるモビリティサービスへの注力を宣言した。

驚いたのは、このトヨタ自動車の投げかけに似たことが、すでに30年以上前にこの本で取り上げられているのだ。

しかし、両者が経営しているのが、陸上運輸サービス事業だったらどうなるか。(P.60)

著者は、こう続ける。営業種目は自動車販売のみに限定されるだろうか。カード一枚でいつでも、どこでも自動車が利用できるレンタカー・サービスを提供するのも、顧客の立場からみれば、すじが通っている。

いずれにしても、タクシーを呼ぶときに、誰も車種を指定したりはしない。必要なのは運輸サービスなのだ。

まさにこれは、今の日本、いや世界で問われていることではないか。

製造業だけではない、金融についても同じだ。銀行で取り扱うものはもはや金銭だけではない、と著者は記している。

経済活動に関する情報管理が主要な業務になっている。そうしたサービスに対する適正な認識を欠く銀行は、市場に生き残れないだろう、と。インターネットが本格登場する前に、だ。

だからこそ、必要になるのは、顧客優先の経営方針を確立することなのである。

そのためには、顧客の立場で会社を見直し、事業内容を再確認する必要がある。サービス業という範疇に、すでに区分けされている会社ですら、だ。

最新鋭の飛行機を使うことが、本当に顧客本位なのか

著者はスカンジナビア航空を再生させるにあたり、「顧客が真に求めているもの」を見極めて優先させた。

目標に設定したのは、「ビジネス旅行者にとって世界最高の航空会社にすること」。

ところが当時、スカンジナビア航空は最新技術の粋を集めた、豪華でゆったりした客室の大量輸送短距離機、エアバスを4機受領したばかりだった。

この4機だけで巨額の支出があり、さらに8機の追加発注がすでに行われていた。前任の経営者にとっては、新型機をいち早く導入するのは、航空会社の信条だったのだ。

ストックホルムからヨーロッパの各主要都市にエアバスを運航して利益を上げるには、コペンハーゲンで満席にするしかない。顧客が望んでいるように、スカンジナビアの他の都市からヨーロッパの他の主要都市にノンストップ便を運行するには、エアバスでは大きすぎた。(P.65-66)

ここで著者は大胆な選択をする。最新鋭のエアバスは予備役にし、それまで使っていた旧型の小型の飛行機を使うように指示したのだ。

社員の多くは愕然とした。工場を新設して、その落成式の日に社長が閉鎖を命ずるようなものではないか、と著者は書いている。

しかし、それは最も筋の通った決定だった。エアバスの性能の問題ではない。ビジネス旅行者という顧客の視点に立ったなら、ノンストップ便がひんぱんに運行されたほうがいいに決まっている。

顧客のニーズに業務を適合させるのではなく、自分たちの都合に事業を合わせてしまうのだ。

もちろん、買ったものにはそれなりの理由がある。しかし、市場の状況が変われば、その前提は崩れる。

このとき、顧客主導に立ち戻れるかどうかが、企業の命運を決めるのだ。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。