「独特の言い回し」によって

強固な仲間意識を形成する

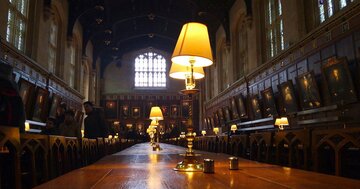

このように生徒たちは、各学校の独特の言い回しを使うことで、自分たちがその学校に帰属していることを確認し、それ以外の人たちと一線を画しながら仲間意識を形成し、仲間とそれ以外の人々を区別していきます。鼻につくといえば鼻につく学校といえるでしょう。

だからこそ、彼らも「スノッブ=上流気取りの嫌な奴」と今も言われることがあるのです。他にも、上流階級の人という意味のスラングに「トフ(Toff)」という言葉があるのですが、「イートン校の出身者はトフだからな」などとディスられることも多いとか。この言葉、努力よりもコネを使ってうまくやるというニュアンスで、マイナスのイメージがあります。

また、上流階級やパブリック・スクールと庶民の間では、使う単語が異なったりもします。「贈り物」は上流階級やパブリック・スクールなら「プレゼント」、庶民なら「ギフト」です。「ソファー」に座るのは上流階級で、庶民は「カウチ」に座ったり、寝そべったりします。

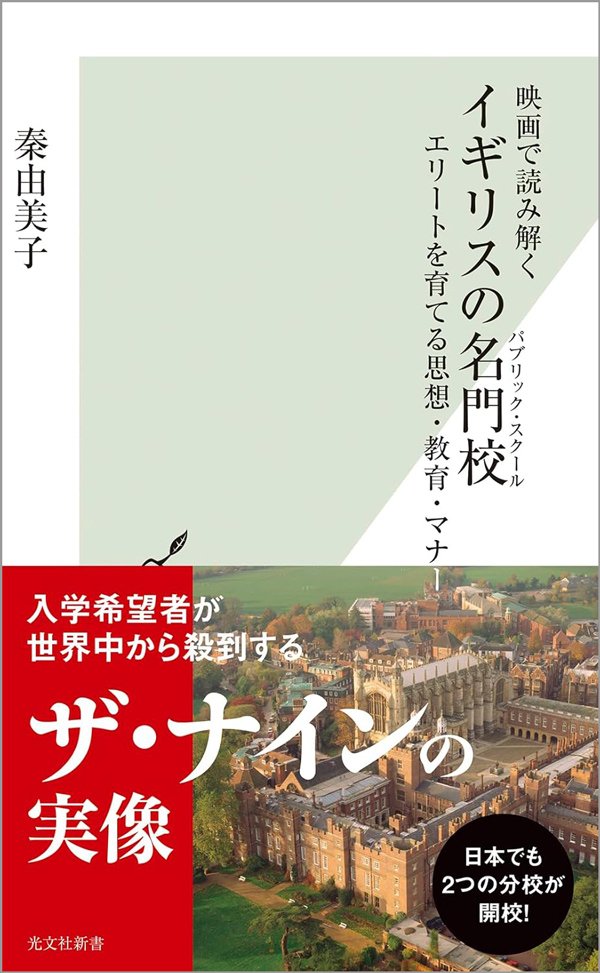

『映画で読み解く イギリスの名門校(パブリック・スクール) エリートを育てる思想・教育・マナー』(秦由美子、光文社新書)

『映画で読み解く イギリスの名門校(パブリック・スクール) エリートを育てる思想・教育・マナー』(秦由美子、光文社新書)

アクセントをはじめ、階級社会の中でのイギリス人の位置は「祖先、教育、マナー、服装、娯楽形態、住居の種類、生活様式」などで決まっていくというのです。他に「鏡」も階級で異なる表現をします。心から望むものを映し出す「みぞの鏡」にハリーが魅入られそうになった時、ロンもダンブルドア校長も「鏡」のことを英語で「mirror」と呼びますが、「mirror」は庶民の言葉で、パブリック・スクールの生徒や上流階級は「looking-glass」を使うのです。

パブリック・スクール出身のルイス・キャロルの代表作『鏡の国のアリス』の英文タイトルは「Through the Looking-Glass, and What Alice Found There」でしたね。