『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第33回は「選択問題の解き方」について考える。

選択問題は「運ゲー」じゃない

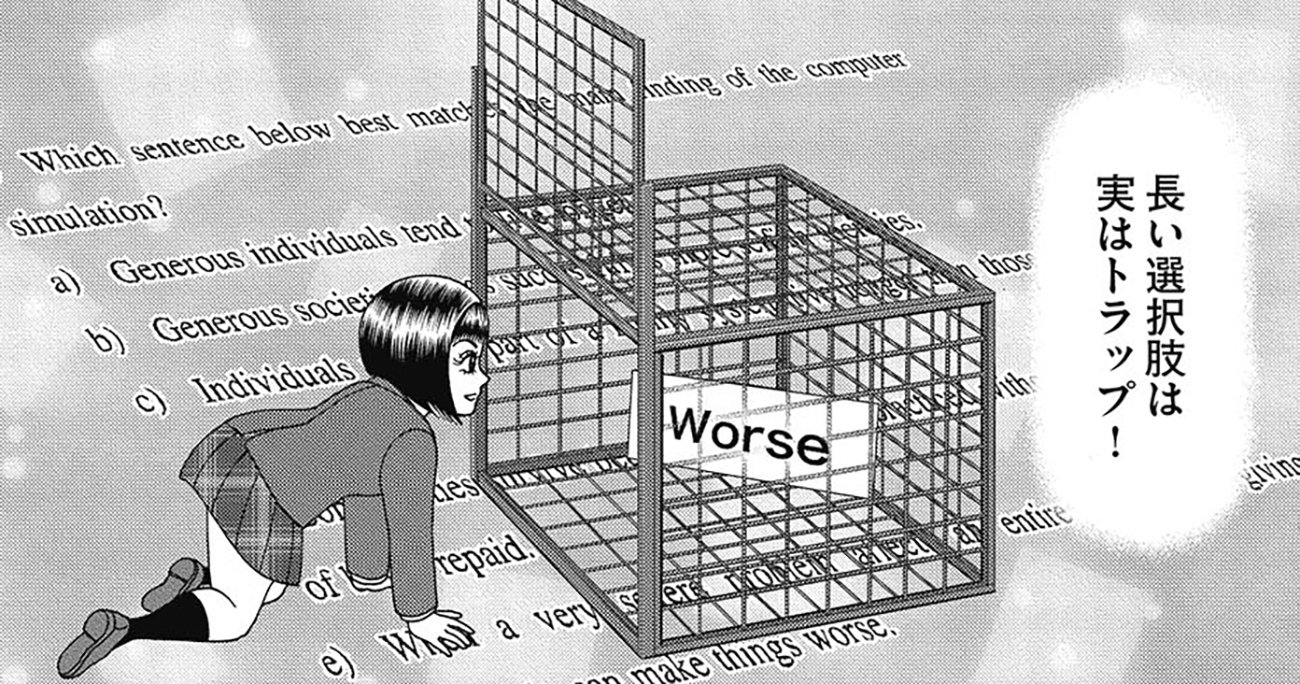

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒。英語特別講師の鍋明美は、4択問題の解き方のコツは「間違い捜し」であると説明する。つまり「どの選択肢が正解だろう?」と考えるのではなく、はじめから疑ってかかるべきだ、ということだ。

マークシートなどの選択問題は、時に記述問題以上に受験生を苦しめる。部分点が存在しないからだ。「ア」と「イ」の両方にも見える曖昧な文字を書いたり、なんとなく正答率が高いような気がして4択問題で3番目を選んだりした人もいることだろう。

大学入試の選択問題は話題になることも多い。2022年早稲田大学教育学部の国語(一般入試)のように、大学の模範解答と各予備校の解答速報が割れ、問題文の著者が大学側に見解を問うという珍事もあった。慶應義塾大学の歴史の問題で、創設者の「福澤諭吉」が答えになるなど、一部の私立大学ではその大学に関連する人物が正解になる恒例問題もある。

このような事例を見ると、選択問題はしょせん「運ゲー」に思えてくるかもしれない。しかし、これを単に正解か不正解かの2択で考えるのは、あまりにももったいない。選択問題は記述問題にも活用できるからだ。

共通テストは選択形式での出題だが、国語における「正解」は、たとえその問題が記述式だったとしても「正解」と言える、いわば「公式の正解」のはずだ。選択肢の文章には、どのような要素が含まれると正解になるのか、どの程度の言い換えならば許容されるのか、その基準が示されているように思える。

しかし一方で、選択問題は「100点満点を選ぶ」テストではないことを認識する必要がある。選択肢の中に「満点の解答」が含まれているとは限らない。時には「どれも違うように思えるけれど強いて選ぶならこれがマシ」という選択肢が正解なこともある。

まぐれ当たりは「不正解」と同じだ

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

高校生のころ、国語科の先生に「不正解の選択肢をどのように作っているのか」と聞いたことがある。その先生によると、「曖昧な理解をしている生徒が安易に飛びつきやすいような選択肢を不正解にし、なんとなくどこか間違っていそうだけど丁寧にみると全て正しい選択肢を正解にする」そうだ。

選択問題に取り組む中で盲点になりがちなのが、復習である。先述したように、選択問題には部分点が存在しない。勘で選んだ「ア」も、4択から2択に絞った後になんとなく選んだ「ア」も、5秒で正解だと確信した「ア」も同じ価値を持つ。

しかし、理解度は全く違う。特に、勘で正解した問題の理解度は、不正解した問題と同じだ。間違った問題だけを復習していると、たまたま正解した「潜在的な不正解」を見逃すことになる。問題演習や模試などでは、各問題に対して自信度の目印をつけておくのがいいだろう。

記述問題の解答が受験生の努力の結晶ならば、選択問題の選択肢は出題者の努力の結晶である。このように考えると、受験生以外でも選択問題を味わうことができるのではないだろうか。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク