困難や逆境に遭遇した際、「すぐに悩む人」がいる一方で、同じ状況でも「絶対に悩まない人」がいます。そして、何かと生きづらさのある現代社会では、「悩みやすい不幸体質」を卒業することは重要な生存戦略です。

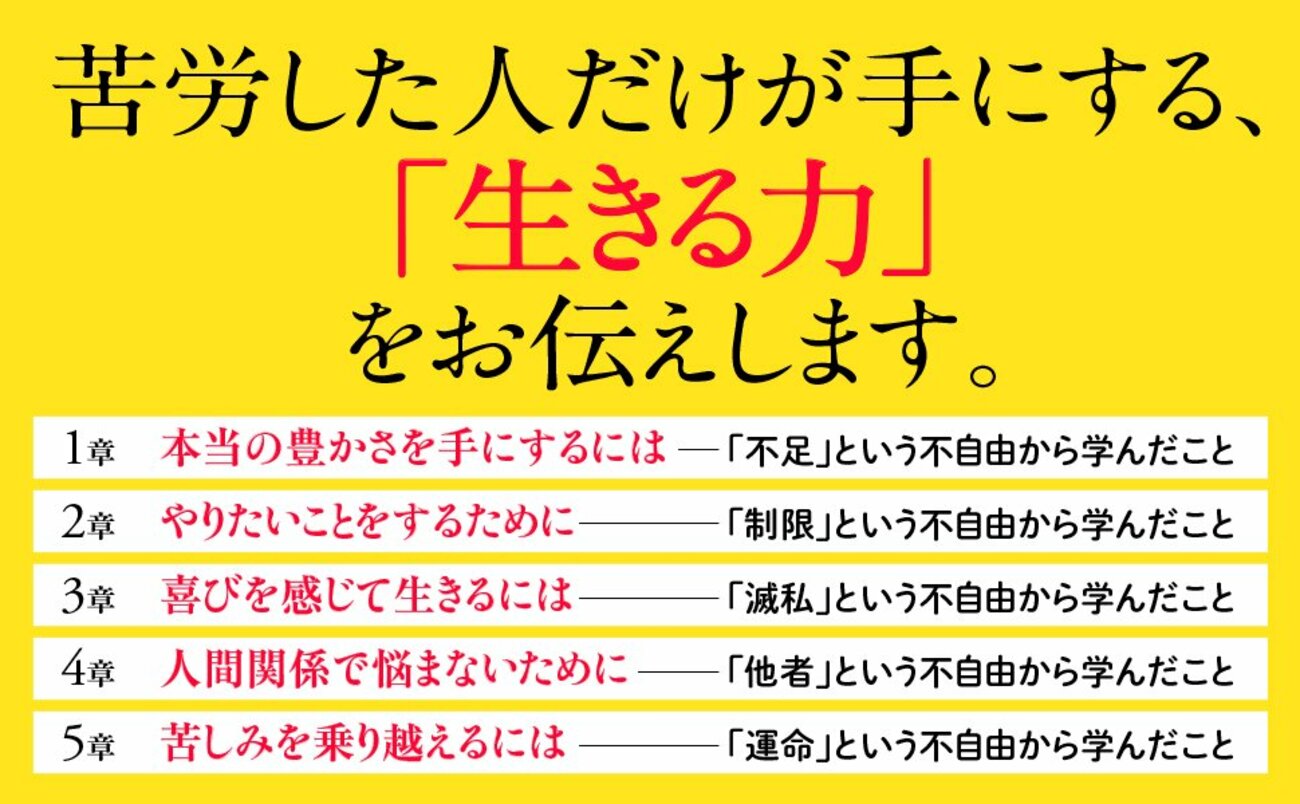

そのための考え方を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「悩まない人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「部活動」さえ許されない環境

何が未来につながるかなんて、誰にもわかりません。

たとえ自分がやりたいと思うことができなくても、まずはできることを頑張る。そうしていると、いつしか「運」が回ってきたりもします。

修道院では、学校の部活動も自由に選ぶことはできませんでした。私は運動が得意だったため、体育の先生がバレーボール部に誘ってくれたことがあったのですが、部活動に所属するのにも修道院の許可が必要でした。

でも、許可はおりませんでした。

その先生は、どうにか例外を認めてもらえないかとシスターに掛けあってくださいましたが、結果は変わりませんでした。

修道院で許された「たった1つの部活動」

そんな修道院生活でも、唯一許可していただける部活動が「手話」でした。

とくにやりたいわけではありませんでしたが、なんでもいいから部活動がしたかった私は中学生の頃から手話を始めてみました。すると高校1年生のときにシスターから、「手話による弁論大会」に挑戦してみないかと誘われました。

自信はまったくありませんでしたが挑戦したところ、全国入賞という結果を収めることができました。

「私は表現することが好きなのかもしれない」

自ら望んだことではありませんでしたが、新しい自分に出会うことができました。

ふいに訪れる「啓示」を受け入れる

人生において、「やりたくないこと」は避けられません。

ですがそれは、神から与えられた使命だと考えてみるととらえ方が変わります。

カトリックでは、こういった突然の機会を「啓示」と言ったりします。

かのマザー・テレサが貧困の人々を救う活動を始めたのも、汽車の中で「すべてを捨てて、貧しい人のために働きなさい」と啓示を受けたことがきっかけだと言われています。

やりたいことができず、反対に、やりたいとは思えないことが降りかかってきたとき。試しにやってみると、そこから人生が開けることもあるのです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「絶対に悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)