『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第5回は、成功者・塚原為ノ介が主人公・花岡拳に「起業家に必要な素質」を説く。

「2カ月後」って言ったのに…

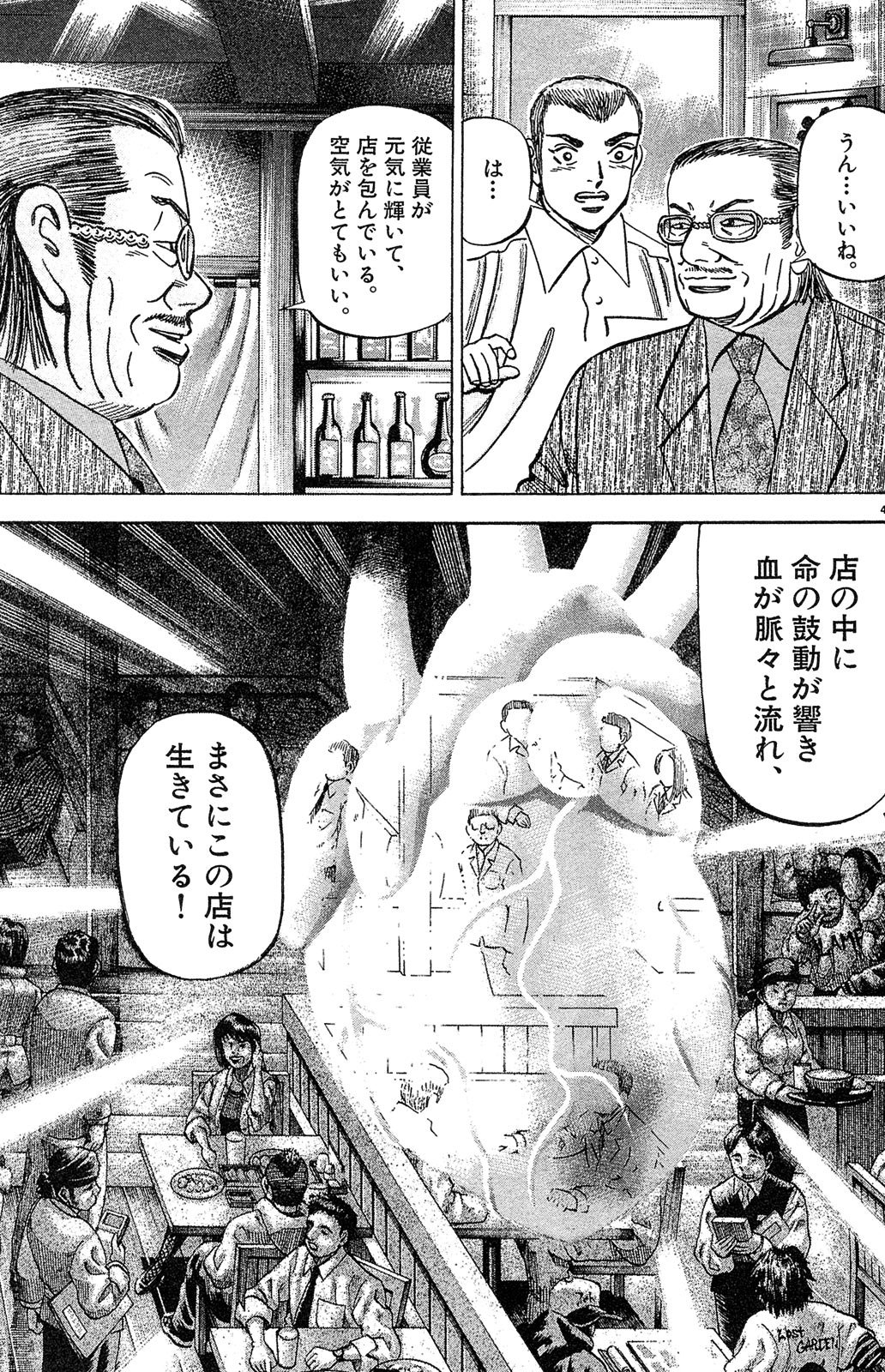

実業家として成功を収める塚原から1億円の出資を受けるため、花岡は経営する居酒屋の組織改革を進める。料理長と店長に若手を登用し、メニュー刷新やセールを実施。さらに自らもホールに立ってチームを鼓舞する。

その結果、わずか3日で店の雰囲気は大きく変化した。スタッフにも、客にも笑顔があふれはじめる。そんな居酒屋に、塚原が訪れるところから今回の物語は始まる。

塚原は花岡に対して、「2カ月後に居酒屋を黒字化する」という条件を出していた。にもかかわらず、塚原がわずか3日後に来店したことに驚く花岡たち。

だが塚原は平然とした態度で「経営はスピードが命…2カ月なんて悠長に構えてるやつに経営の資格はない」「この規模の店なら、たった1日で劇的に変化させる手腕がなければ投資の話は白紙だ」と言い切るのだった。

戸惑う花岡をよそに、店内の様子をうかがう塚原。すぐに組織改革の成果を見いだし、「合格だ」と伝え、早々に店を後にするのだった。

後日、出資について話し合うため、競馬場の観覧席に向かった花岡たち。そこで塚原はなぜ彼らに投資をするのか、そして起業家にとって必要な素質について語るのだった。

「平時のCEO」と「戦時のCEO」の決定的な違い

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

塚原が起業家に必要な素質を「一生衰えないカンとセンス」と断言するのが、今回のストーリーのキモだ。

これまでのコラムで触れてきた「理屈」と矛盾するように感じる読者もいるかもしれない。だが、長く起業家の話を聞いてきた筆者としては、ある意味では納得の発言とも言える。

起業してこれまでになかったプロダクトを生み出す、企業の中で新規事業を立ち上げる、個人商店で新商品を売り出す——大小どんな規模のチャレンジであっても、新たに生み出した「モノ」が顧客に受け入れられるかは、詰まるところ生み出さないことには分からない。

もちろん、成功確率を上げるための手段はあまたある。

市場や競合の調査、顧客のニーズや課題のヒアリングをはじめとした「事前の手段」もあれば、生まれた「モノ」に対するPRやマーケティングや改良・改善、そして時にはピボット(自分たちの強みという「軸足」をぶらさずに、方向転換をすること)といった「事後の手段」もある。

だが、いくら手段が体系化されようとも、誰もが成功するわけではない。だからこそ、塚原が言う「カンとセンス」がものを言う。

事前の手段で集めた手札をもとに、自分の信じる未来を描く。そしてその未来をチームに語り続けることで、絵空事から具現化していく。もし「そんな未来が来ない」と少しでも感じたのならば、大胆な軌道修正もいとわない。最後に判断するのは、自分自身だ。

米国の著名ベンチャーキャピタルであるアンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者であるベン・ホロウィッツ氏は、かつて「平時(Peacetime、安定した成長期)のCEOと戦時(Wartime、危機的状況や急激な成長期)のCEOで求められる資質は異なる」と説いた。

具体的には「平時のCEOは、適切な手順が勝利につながることを知っている。 戦時のCEOは、勝つために手順を破る」「平時のCEOは企業文化の定義付けに時間を費やす。戦時のCEOは、戦争から文化を定義する」といった具合である。

相反する戦術のどちらを選ぶべきか。判断するのに必要なのは、起業家のカンとセンスに他ならない。

いよいよ1億円の投資を得られると期待する花岡。塚原は「(投資に対する)利回りなんて、ケチくさいことはいわない」と言いつつ、驚きの条件を突きつける。次回以降、花岡は新事業に向けて歩き出す。

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク