『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第44回は、桐朋高校卒業時のスピーチが「ものすごい名文」「胸が熱くなる」と話題になった土田が、人前で話す際の心得を明かす。

人前で30分話す時も…

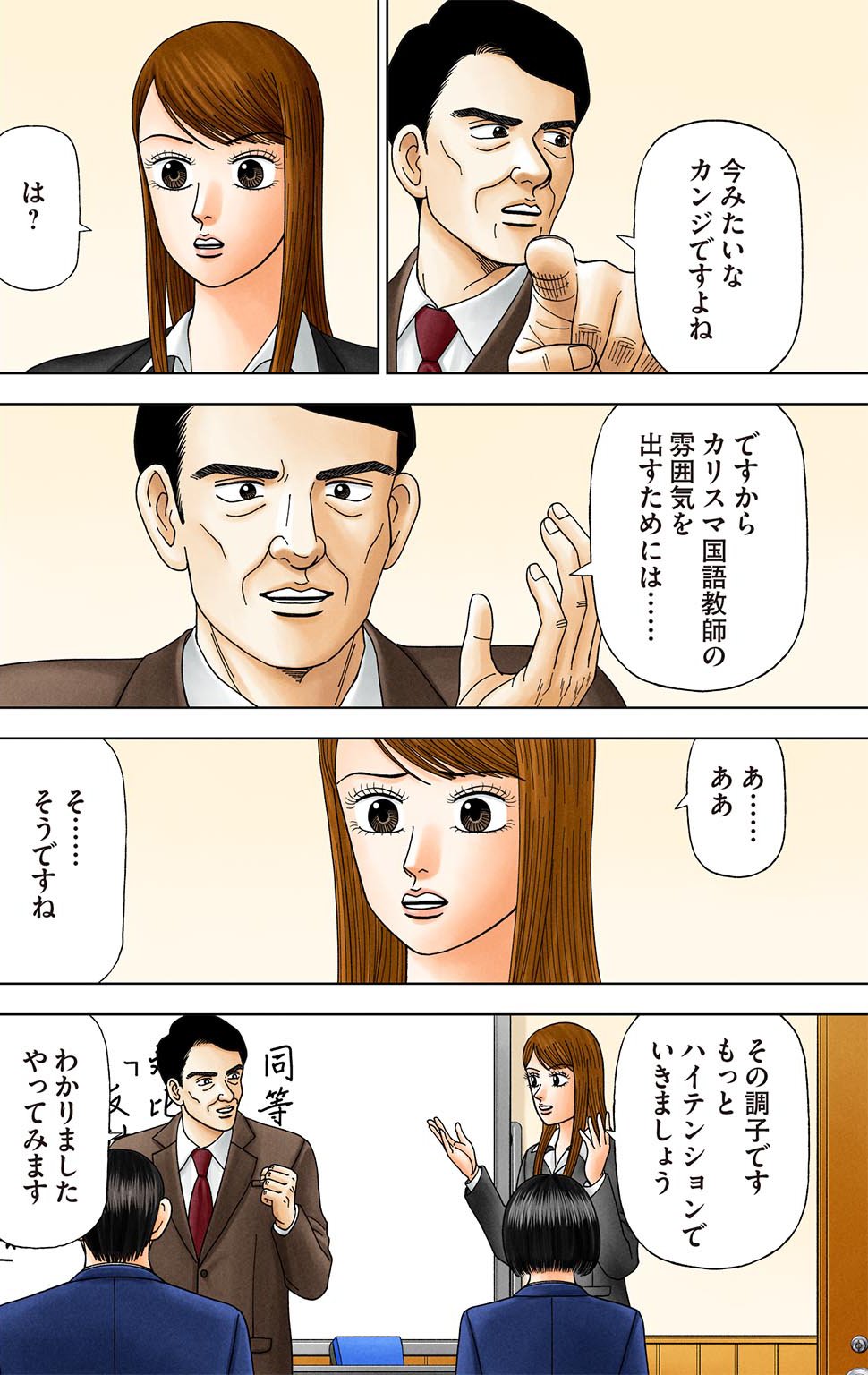

龍山高校東大専科の国語特別講師・太宰府治は、東大の入試問題は全教科で「言い換える力」が問われていると語る。その中で、「全く勉強していなくても、言い換える力があればアドリブでなんとかなる」と言い切るのだった。

アドリブは魅惑的だ。ストリートピアノをみると、ピアノが弾けないのにもかかわらず、即興でジャズのメロディーを奏でる自分を一度は妄想してしまう。今回は、この「アドリブ」について思うところを書いていく。

私は中高で生徒会長をしており、人前で話す機会が立場上多かった。今でも時々母校の学校説明会に登壇することがある。時には600人以上の前で30分ほど話すこともあるのだが、その際に気をつけていたのが、「原稿を作らない」ということだった。

もちろん、式典などのあいさつの場では原稿を用意する。ただ、そのような時も必ず、話しながらリアルタイムで最後の推敲を行うことにしている。どんなに完璧と思える原稿を用意しても、その場の雰囲気によって強調したい部分が出てきたり、削りたい箇所が出てきたりする。時には、気の利いた一言を言いたくなることだってある。

いくつかのメディアで話題にしていただいた、高校の卒業式での答辞もそうだった。私が実際にいった言葉のうちの数カ所は、公開されている原稿とは多少異なっている。

だが、よりカジュアルなプレゼンテーションや学校説明会では、私は原稿を作ったことがない。

原稿を作らない理由は主に2つある。まず、原稿は話し手と聞き手に壁のような隔絶感を与えてしまうからだ。そもそも原稿があると、丸暗記しない限り、下を向いて話すこととなる。聞き手は、話し手の顔をみることができない。もはや聞き手が存在するか否かにかかわらず、話が進んでいってしまう。そうなると最初から原稿を紙で配る方が効率的だ。

次に、原稿を作ってしまうと、文字通り「台本通り」にしか話が進まない。「何を当たり前のことを」と思う人もいるかもしれない。しかし、こう考えていただきたい。そもそも、人前で何かを話す以上、「伝えたいこと」が存在するはずだ。この「伝えたいこと」は明確に決まっているに違いない。だが、「伝えるための方法」は明確に決まっているだろうか。

話し手と聞き手の間の「フィルター」

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

その日その場所に合わせて、「伝えるための方法」は無限に存在する。なぜならば、ものごとを伝えるためには、話し手と聞き手との間に存在する共通認識というフィルターを通す必要があり、そのフィルターはリアルタイムで変形しているからだ。

事前に用意したフィルターが、その日の聞き手に合致するとは限らない。私は自分の話に自信がない。自分の話がうまく伝わるか、心配で仕方がない。だから、常に複数の話を用意しておく。

私は話す内容一字一句ではなく、「自分の言いたいこと」をどのようなルートで表現できるかこそを事前に深く考える。そして、何通りも話のパターンを想定しておく。

「聞き手がこの話に食いついたら、あとで似たような例え話をするようにしよう」だとか、「ここの話はやや難解だから、理解度に合わせて3パターンほどのタイムスケジュールを組んでおこう」といった具合だ。

実際に本番で話される内容は、事前に準備していた話の1/4ぐらいだろう。それでも、その日の聞き手に合わせた1/4だと自負している。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク