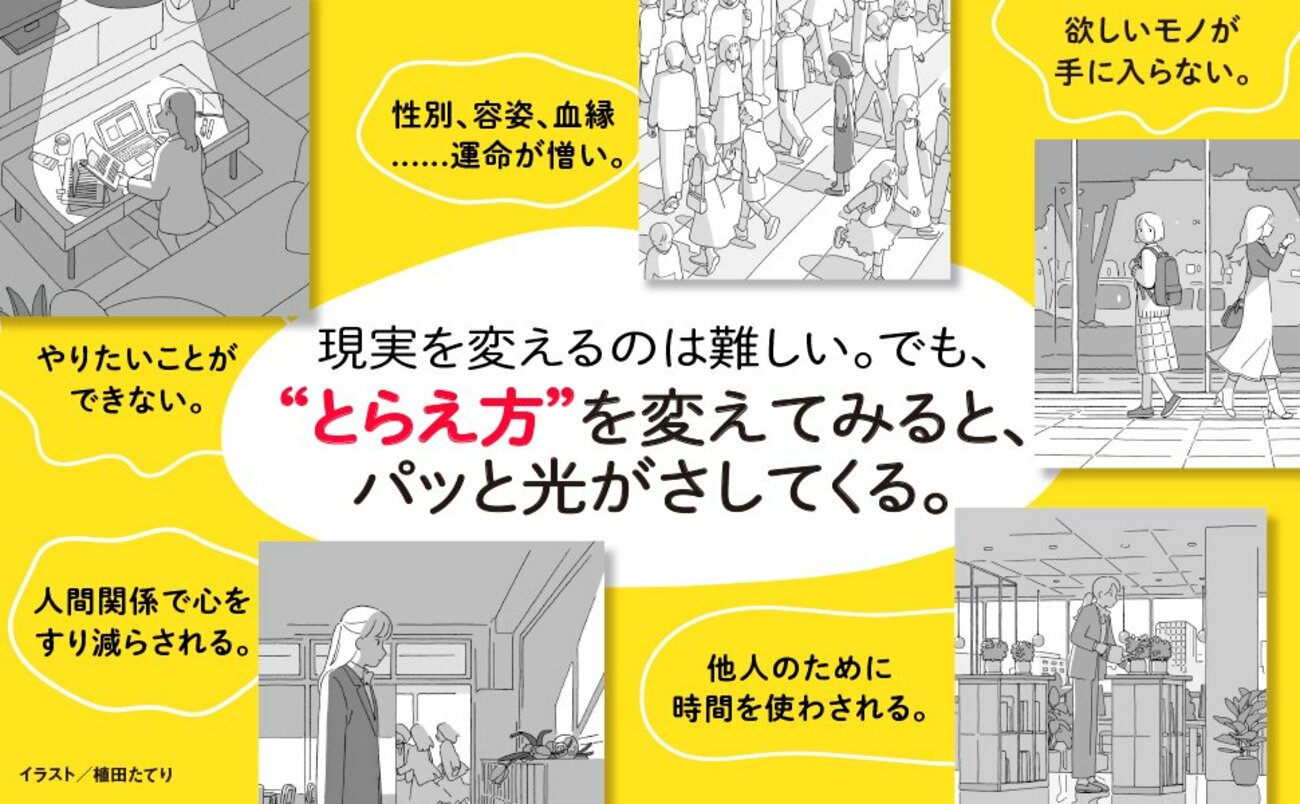

自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

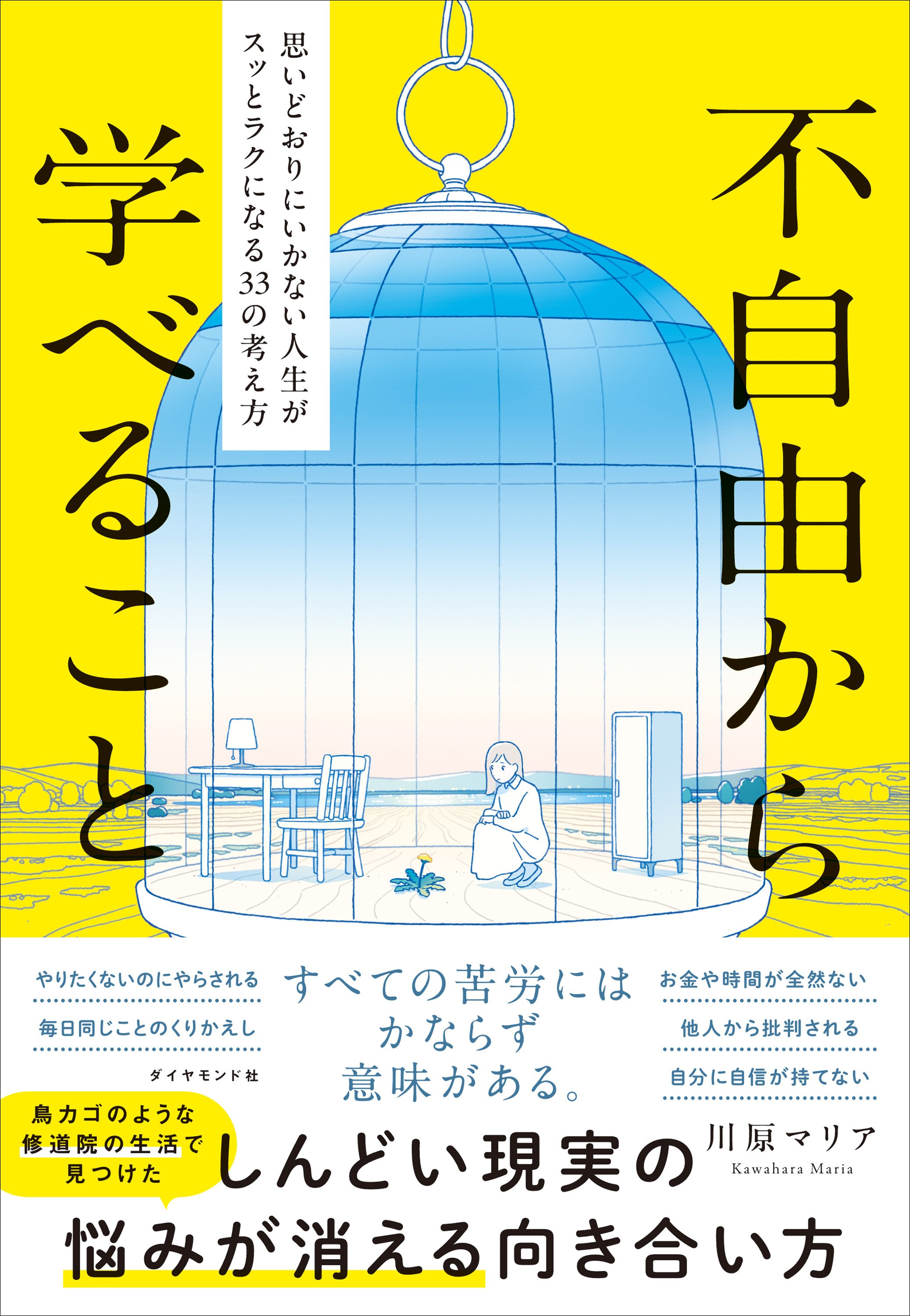

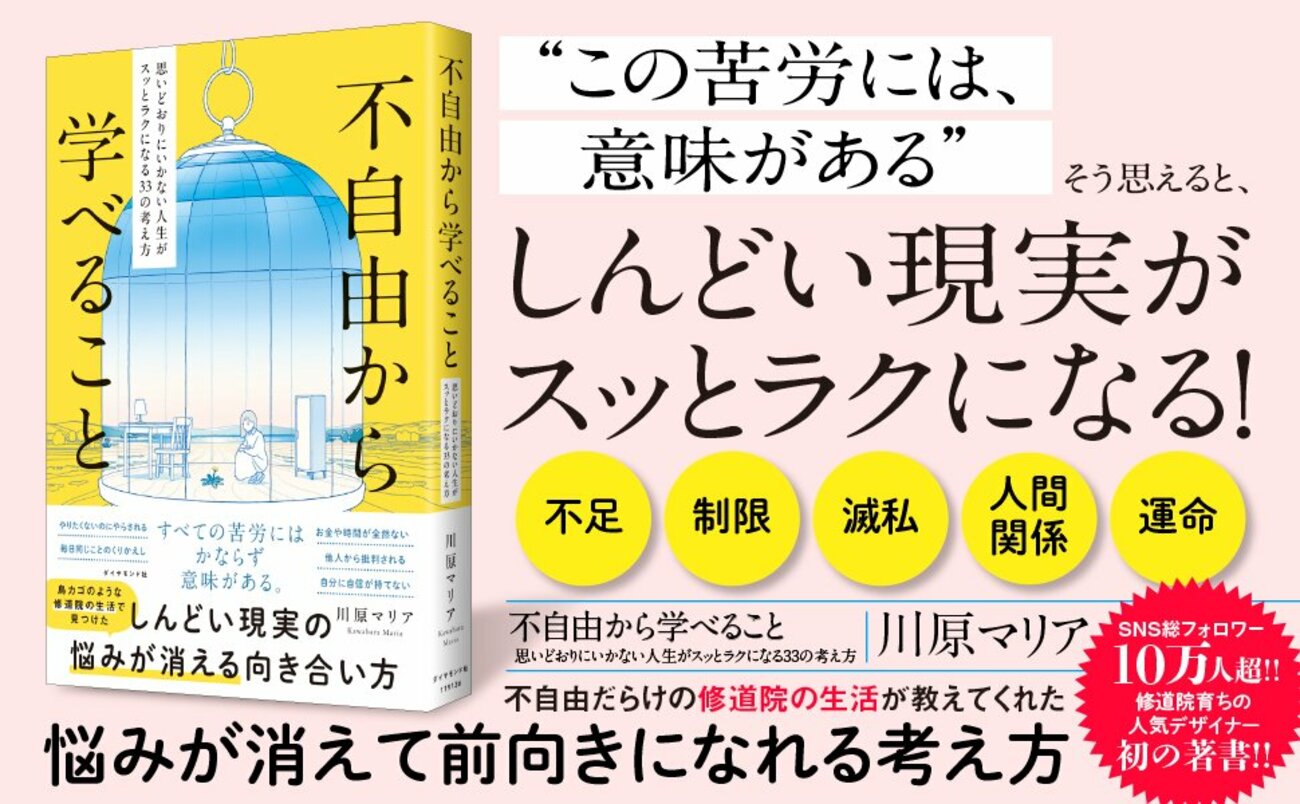

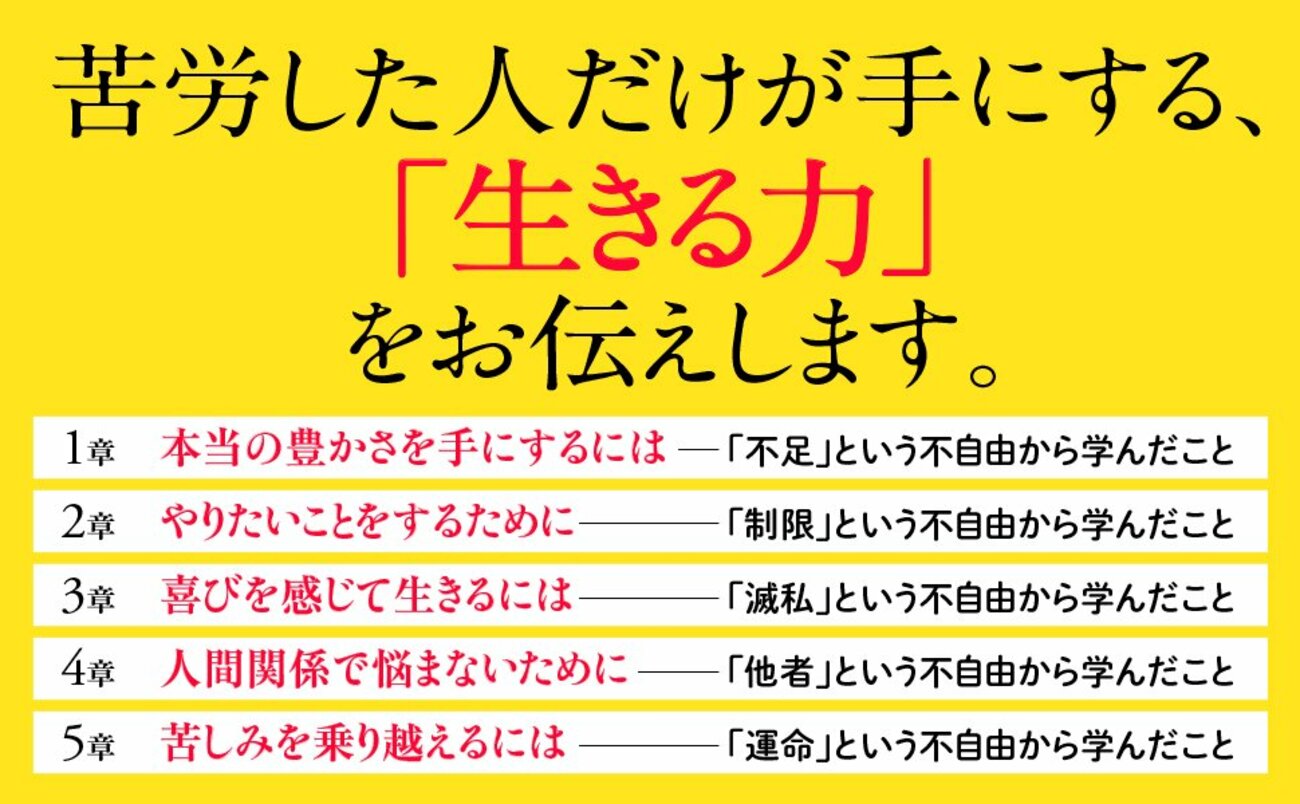

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「不公平感との向き合い方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

帰ってきた「ダメ息子」

聖書に「放蕩息子の話」と呼ばれるエピソードがあります。

生前贈与で財産を渡したダメ息子が帰ってくるという話です。かの芥川龍之介が「短編小説の傑作」と絶賛したという説もあるので、興味がある方はぜひ聖書の原文も読んでみてください。

この話の登場人物は父と2人の息子です。

兄は模範的で、弟は奔放。生きているあいだに財産を分けてほしいと父にねだった弟は、財産を受け取った数日後に旅に出ます。その後の弟は親から離れて遊び暮らし、不道徳でだらしない生活でその財産を使い果たしました。

そして生活に困り、「豚の食べるいなご豆で腹を満たしたい」と思うほど飢えた弟は、父と実家の豊かさを思い出し、故郷に帰ることにします。そして父に「私は罪を犯しました、あなたの息子である資格はありません」と告白します。

すると父親は彼を責めもせず、こう語りました。

それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。

この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』そして、祝宴を始めた。

「弟だけズルい…!」と憤る兄に、父がかけた言葉とは

面白くないのは、その様子を見た兄です。

悪いこともせず、ずっと真面目に働いていた自分にはこんな歓迎をしてくれたことはないと、兄は父に不満を漏らします。

すると父は、兄にこう言いました。

だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。』

罪ぶかき「他者」を受け入れ、「ゆるす」心を持つ

この話、じつは「弟」は罪人である私たち人間を、「父」は神様の愛を、「兄」は法律に厳しい正しい人たちを、それぞれ指しているとされています。

もし人間が罪を犯してしまっても、心から悔い改めて改心するなら、誰よりも喜び、そのままを受け入れ、ゆるす。

それが神の愛だと伝えた話です。

他者が許され、受け入れられているとき、それを「不公平だ!」と批判するのではなく、自分もまた「ゆるす心」を持ちたいものです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まないための考え方」を多数紹介しています。)