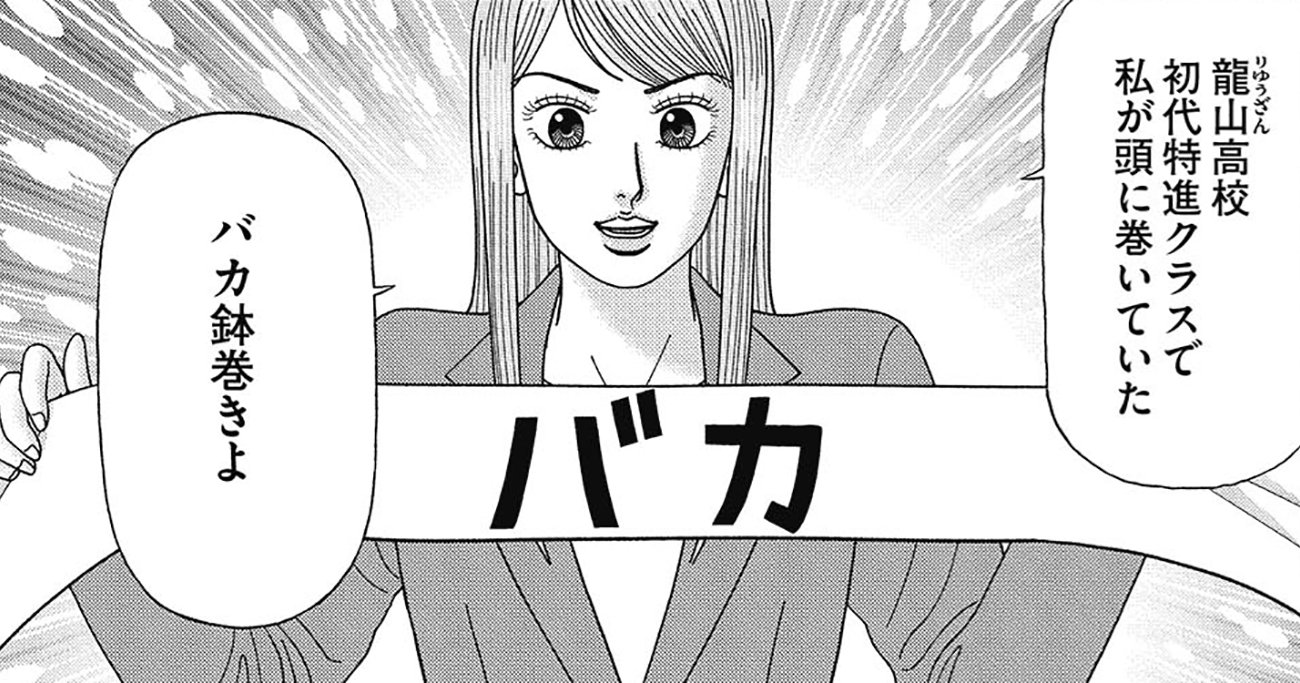

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第48回は、根拠のない「思い込み」が与える影響を解説する。

「オレは最強」思い込みがアスリートを変えた

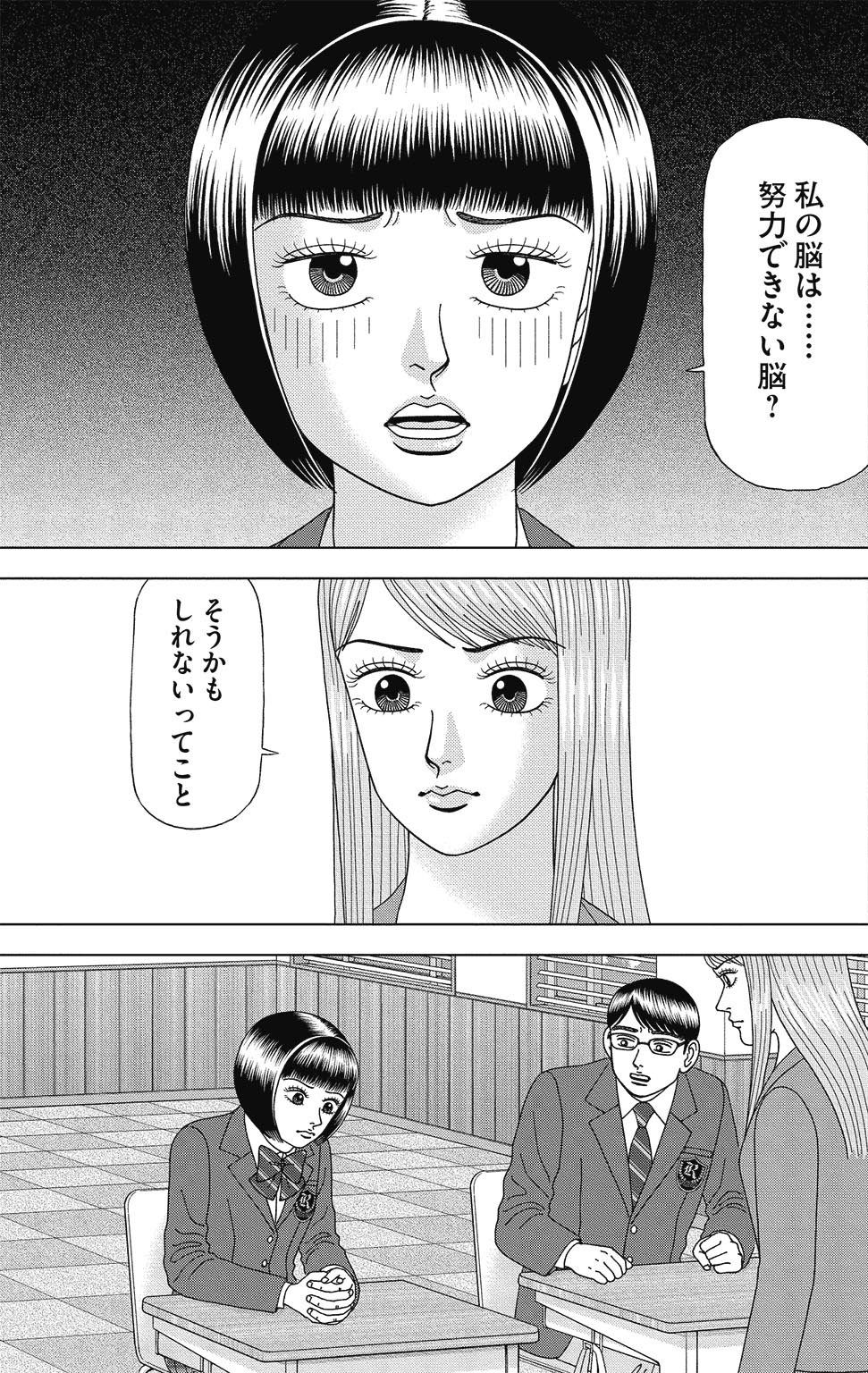

東京大学現役合格を目指す早瀬菜緒は、担任の水野直美から「努力できない脳だ」と言われ激しく落ち込んでしまう。そんな早瀬に、水野は「自分の脳を騙すこと」を解決策として挙げる。

「脳を騙す」という言葉には、どこかマイナスなイメージがつきまとう。たとえば、健康に悪いと知りながらついアイスを食べてしまうときや、試験勉強を放り出してYouTubeを見続けてしまうとき、私たちは自分の脳をごまかしている。

確かに、それは「良くない自己暗示」の典型的な例だ。自分に都合のいい言い訳をつくって、本来望ましくない選択を正当化してしまう。このような側面から、「脳を騙す」という行為は否定的にとらえられがちである。

しかし一方で、「自分の脳を騙すこと」には、決してネガティブとは言い切れないポジティブな側面もある。特に、自分の未来に対して強い信念を持つための「思い込み」は、むしろ成長や挑戦において必要不可欠なものだ。

現実からはほど遠くても、自分はできる、自分ならやれると信じ込むことで、人はその理想に向かって行動を起こしやすくなる。自己暗示は時として、現実を変える力を持つ。

たとえば、国民栄誉賞を受賞した車いすテニスの国枝慎吾選手は、かつて「オレは最強だ」と自分に言い聞かせていたという。たとえ最強でなかったとしても、そう信じることで彼は最強へと近づき、ついには本当に世界の頂点に立った。その言葉はただの虚勢ではなく、日々の努力と覚悟を支える“信念”だったのだろう。

私の周りにも、根拠のない自信を語るビッグマウスは少なくない。地区大会入賞すらできなかった陸上部の後輩は、いつも大真面目な顔で「インターハイ優勝」と言い続けていた。最初は周囲も苦笑いしていたが、最終的にはインターハイこそ届かなかったものの、関東大会で見事入賞を果たした。その姿には、言葉が現実を引き寄せる力があるのだと感じさせられた。

“意識高い系”と揶揄する前に…

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

「絶対に合格する」「自分はこの業界で成功する」といった発言は、他人から見れば空回りに映るかもしれない。しかし根拠のない自信を持ち続けることは簡単ではない。失敗すれば笑われるし、周囲の冷たい視線にさらされることもある。それでもなお言い続け、行動し続ける人には、何かを実現する力が宿るのだと思う。

最近では、いわゆる「自分磨き」や「ポジティブな自己暗示」を、いわゆる“意識高い系”として揶揄する風潮もある。たしかに過剰な自己演出や、自分だけが特別だと思い込んでしまう態度には違和感を覚えることもある。

だが、「こうなりたい」と願う自分の姿に向かって努力すること自体は、決して嘲笑されるべきではない。むしろ、今の社会ではどの方向に進むかを決めること自体が、大きなリスクを伴う行為になっている。

理想の自分を口にするというのは、同時に今の自分との差を認めることでもある。そして、他人からの評価や比較にさらされる覚悟も必要になる。つまり、目標を持った時点で、人はすでに自分の脳を少し「騙して」いるのだ。まだ届かない場所を見据え、それでもそこに向かう自分を信じる。その「思い込み」こそが、人を動かす原動力になる。

進路や生き方が多様化し、正解のない時代になった今だからこそ、自分の中にしっかりとした思い込みを持つことは、より一層重要になってきている。迷いながらも前に進むために、あえて自分の脳を良い方向に騙してみる。その意志ある「錯覚」こそが、これからの時代を生きる力になっていくのかもしれない。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク