(3)自分の作業の1単位を計る

私たちが、日常的に容量を無駄遣いする典型的な例が、先延ばしです。先延ばしをすると、作業が途中になり、覚えてかなければならないことが増えます。「今はまとまった時間がとれないから」と、作業を先延ばししてしまう。そんなことがあったら、自分の作業の所要時間を明らかにしてみましょう。予定していた時間と作業時間が一致すれば、最も少ない容量で効率よく作業することができます。

たとえば、メールをチェックするのにどのくらいの時間がかかっているかわかりますか? 試しに、ストップウォッチでメールチェックの時間を計ってみましょう。もし、10分だったら、10分の空き時間に割り当てれば無駄な容量は使われません。

同様に、実際の作業で所要時間を計れば、企画書の章立てに15分、伝票の入力に30分、スライドの作成に60分など、見通しが明確になり、どの時間に作業を割り当てればよいかが分かりやすくなります。割り当てが決まっていれば、目の前の作業中に、別の作業のことを考えずに済み、容量を余らせることができるのです。

このように、やる気は脳の容量をうまく配分することで引き出せます。やる気が出ない原因は、能力や性格の問題ではなく、脳の使い方にあります。それはつまり、脳の使い方さえ身に付ければ、誰でも簡単に、やる気を引き出すことができるということです。

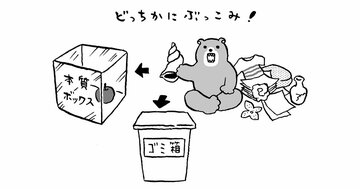

アイデアがどんどんひらめいてしまったり、一度作業をすると、途中でぼんやりしていてもやり続けてしまう。そんな悩みも、実は脳の仕組みが関係しています。

脳には情報処理のタイプがあり、それぞれのタイプには、より具体的に適した方法があります。ご自身の傾向にピッタリな解決策を、知りたくなったのではないでしょうか。