外から夢を

「操作する」研究も

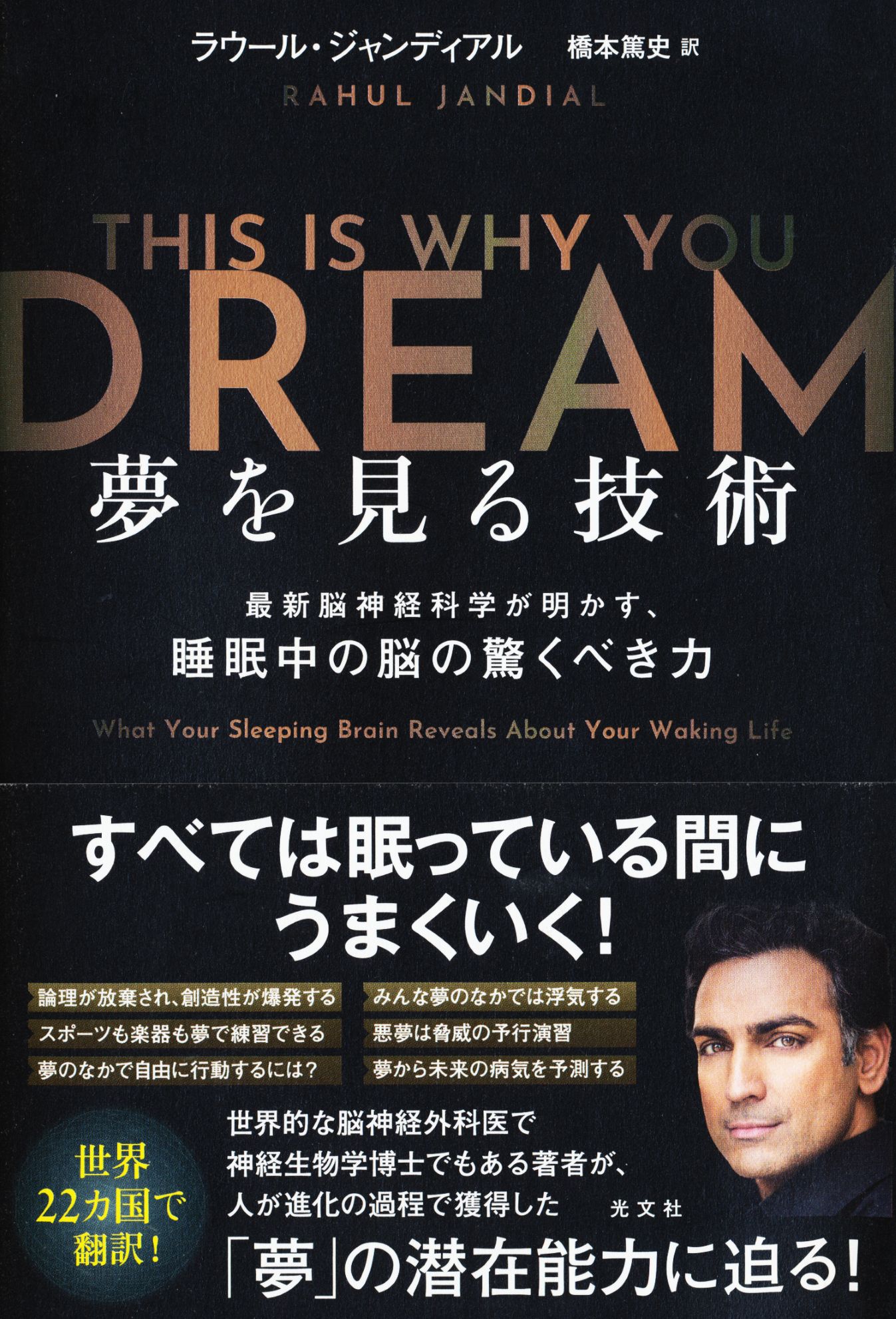

『夢を見る技術-最新脳神経科学が明かす、睡眠中の脳の驚くべき力』(ラウール・ジャンディアル 著、橋本篤史 訳、光文社、税込2530円)

『夢を見る技術-最新脳神経科学が明かす、睡眠中の脳の驚くべき力』(ラウール・ジャンディアル 著、橋本篤史 訳、光文社、税込2530円)

こうした脳の働きについては、すでに知っていたり、聞いたことがあったりする人も少なくないだろう。だが、本書の真骨頂はここからだ。こうした、睡眠中の脳と創造的思考の関係性を活用するための、興味深い研究が多数紹介されているのだ。

例えばMIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボでは、入眠状態を測定する「ターゲテッド・ドリーム・インキュベーション・デバイス」と呼ばれる装置を開発。眠りについた時点の、覚醒時との曖昧な境界を特定し、そこで被験者を起こして夢を語ってもらう。すると、そこで前述の「思いもかけない組み合わせ」が発見できたりする。

また、「夢を操作する」ための研究もある。

その成果によると、睡眠中の「匂い」や「触覚」が、もっとも夢に影響を与える。夢を見ている人の手を水の中に入れた場合、夢のストーリーに水が組み込まれたりするというのだ。

こうした夢の操作は、潜在意識にも働きかけるため、マインドコントロールにも使われる可能性があるともいうが、正しく使われれば、心理カウンセリングなどに応用できるだろう。

たかが夢と侮ることなかれ。夢を意識して思い出してみることで、普段とは違った考えや感情が生まれるかもしれない。

職場のコミュニケーション不全を

解決する「哲学対話」のメソッド

3冊目には、夢から現実に戻って、休み明けの職場でイキイキと働き、成果を上げるためのヒントになる本を紹介しよう。『職場の共通言語のつくり方』(クロスメディア・パブリッシング)だ。

あらゆる職場で「コミュニケーション不全」といえる状況があると推察される。「部下への指示がちゃんと受け止めてもらえず、意図通りに動いてくれない」「会議で活発な議論が行われているのはいいが、言っていることがどうも噛み合わない」「経営層から会社のビジョンやパーパスを示されたが、具体的に何をしていいかわからない」などなど。

本書は、上司と部下、あるいはメンバー間で「共通言語」を作り出すことで、社内の対話をスムーズに進める考え方と実践メソッドを紹介している。キーとなるのは「哲学対話」だ。

著者の堀越耀介氏は、東京大学「共生のための国際哲学研究センター」上廣共生哲学講座特任研究員として、哲学研究に従事しながら、企業や自治体の現場で「哲学対話」をベースとした研修・コンサルティングを行っている。

ビジネスの現場と哲学は一見結びつかないように思えるが、近年、グーグルやアップルなどで哲学者を正規雇用する例が見られる。それは、物事の本質を捉える「哲学思考」が、問題解決に役立つなどの理由からだという。堀越氏の哲学対話のメソッドも、職場でよく使われる言葉の「本質」を探るものだ。