創業家の反対で、昭和シェル石油との合併に黄信号がともった出光興産。だが市場環境を見れば、合併以外に生き残る道はない。会社は創業家を振り切り、前進するしかない状況だ。(「週刊ダイヤモンド」編集部 片田江康男)

昭和シェル石油との合併を進める出光興産と、それに反対する同社の創業家の対立が膠着状態に陥っている。

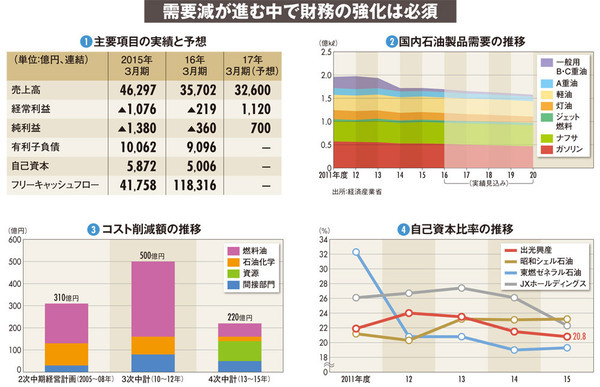

出光が合併に動いた背景には、厳しさを増す市場環境への危機感がある。人口減や低燃費車の増加により、ガソリン需要が今後5年間平均で、年2.5%減で推移すると予測されているのだ(図(2))。

出光が、石油メジャーの蘭英ロイヤル・ダッチ・シェルから昭シェル株式33・3%を、経営統合を目的に取得すると発表したのは昨年7月。2017年4月までに合併新会社を設立すべく準備を進めていた。

ところが今年6月末開催の出光の株主総会で、大株主である創業家が経営統合に反対すると表明し、合併に黄信号がともってしまった。

創業家が反対の理由として挙げたのは、出光と昭シェルの社風の違いと中東情勢の二つ。昭シェルはシェル流の合理的な社内文化で、労働組合がある。対照的に、出光は家族主義を掲げ、労働組合はない。この違いが、合併効果の創出の足かせになるというのだ。

また、昭シェルの大株主にはサウジアラビアの国営石油会社であるサウジ・アラムコの系列会社が名を連ね、いわばサウジ系だ。一方の出光は、1953年にイランから直接石油を輸入した日章丸事件以来、イランと親密だ。ところが、16年1月にサウジとイランが国交断絶するなど、両国を軸に中東情勢は混迷を極めている。

創業家は、中東情勢が不透明な中での合併は不適切だと主張している。出光がサウジ系の昭シェルと合併すれば、サウジとのつながりを強化することになる。合併新会社は、株主として残るサウジ・アラムコの影響を受けて、原油調達がサウジに偏ることになる可能性が高いと指摘した上で、「中東の中でバランスよく原油調達をすることが大切」と危惧している。

だが、これら二つの理由は説得力に欠ける。というのも、出光はこれまでも三井化学などの、労働組合があり社風の違う会社との合弁事業を立ち上げてきた。

中東情勢についても、複数の業界関係者が「サウジ・イラン情勢が2社の合併に悪影響を与えるようには思えない」と話す。

原油調達も、石油製品の安定供給のため、指摘されるまでもなく中東産油国からバランスを考えて取引してきた。これは昭シェルも同様で、2社が合併後に急にその方針を変えることは考えにくい。