職場(43) サブカテゴリ

第1回

ビジネスマンが喘いでいる。職場に競争原理が浸透し、退職強要、いじめ、パワハラなどが横行するブラック企業も増えた。この現実に、あなたはどう対処すべきか。連載第1回は、夫の過労死認定をめぐって戦い続ける妻の姿を紹介しよう。

第7回

女子フィギュアスケートの安藤美姫選手が女児を出産したことがわかり、話題になっている。当面はシングルマザーを選択するという彼女に対して、仕事と子育ての両立を目指すキャリア女性たちは、どんな意見を持っているのだろうか。

第24回

仕事上でもプライベートでも話ができる友人は、職場で強力な武器になる。しかし、つながりが強すぎるとむしろ逆効果になりかねない。強いつながりか、弱いつながりかは重要ではない。本当に役立つのは「オープンでイーブンな関係性」だ。

第92回

近年、仕事で周りと差をつけるためには、「情報収集力」が重要だと頻繁に言われるようになりました。しかし、ネットで誰もがあらゆる情報を得られるようになったことで、情報収集自体に追われて“目的”を見失っている人が少なくありません。

第63講

今回は、「See→Think→Wonder」という3つのステップで思考力を鍛える話です。まずはしっかり対象を観察して事実を見つけ、次にその事実からわかることを考える。最後がそこからの発想です。これを習慣づける方法「1分間スピーチ合戦」の顛末をぜひ読んでみてください。

第3回

アベノミクスで景気回復の期待が募るなか、気になるのはどこの業界・企業の給料が最も上がり易いかだ。給料が仕事の大きなモチベーションになることは、否定できない。就活人気ランキングではわからない「真の分析結果」をお伝えしよう。

第6回

仕事と家庭の両立に苦労する女性社員は、出産・子育てを機に会社を辞めてしまうことも多い。そんな彼女たちの大きな助けとなるのが、育児に積極的なイクメンたち。しかし、男性の育児休暇取得を認めない社会的圧力は、まだまだ根強い。

第23回

職場を離れるときに不満をブチまける人と、最後まで周囲との関係に気を遣う人がいる。辞めるときにこそ、その人の本性が出るものだ。「評判重視社会」の現在、これはどちらが有利でどちらが不利だろうか。社会学的な見地から考えてみよう。

第91回

仕事に対する意欲や価値観は、社歴ともに変わります。入社当初は前向きに仕事を頑張ろうと考えていたのに、恋愛・結婚をきっかけに「もういいや」と思ってしまう。そうしたことが入社8年目頃の女性社員の間では、よく起きているようです。

第62講

AmazonのKindle版を読んだことがありますか? 私が初めて読んだのは、村上龍の『歌うクジラ』。光が点滅する章扉など、その芸術性に驚きましたが、2冊目は、「ひたすら文字」の画面が続き…電子ゆえに存在を主張せず、それゆえに存在感がない。でも1つだけ、電子書籍をもっと魅力的にするアイデアが浮かんだのです。

第5回

出産・育児をしながら仕事を続けたい――。この連載で取り上げてきたバリバリ女子の多くは、おそらくこうした考えを持っているだろう。そんな彼女たちの行く手を阻むのが「マタハラ上司」だ。しかもその被害は周囲の女性社員にも及ぶ。

第90回

ここ数年、職場に自分でつくった弁当を持参する「弁当男子」が注目されています。職場の女性陣からは、比較的高評価を得ている彼らですが、実は会社の上層部からは、冷ややかな視線を向けられていると言います。一体、なぜなのでしょうか?

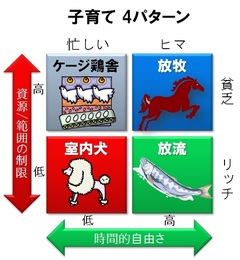

第61講

子どもは父親をよ~く観察しています。子どもの言動は〝ありのままのあなた〟です! 「まずい!気をつけなきゃ」と思う人は、まずは父親合格。前回の『親と子の「伝える技術」』につづいて今回も親向けの『お手伝い至上主義でいこう!』の誕生秘話から、親としての〝気づき〟について考えてみましょう。

第4回

あるリサーチによると、女性社員に嫌われる上司の特徴として一番多く挙げられたポイントは、「ケチ、軽率、汚い」の3つだという。こうした「3K上司」はどうやって汚名を返上したらいいのか。女子の憧れ「3S上司」になる方法とは?

第22回

ある中堅企業の管理職は、退職する派遣社員の引き継ぎ業務を見て、仰天した。彼女の仕事の質量が、正社員の仕事の3倍に匹敵するほど高いものだったからだ。実は、こんな事例がそこかしこにある。真に必要な“人財”の損失を防ぐためには?

第89回

あなたの職場には、上司に「花を持たせる」ために頑張る部下はいますか?昔であれば、「上司のために頑張ろう」「成果は上司のおかげ」と口にする部下がいたものですが、最近見かけません。なぜそんな部下は、いなくなってしまったのでしょうか。

第2回

これから景気がよくなって、僕らの給料は本当に上がるのか。アベノミクス以前となる昨年夏時点のデータを見ると、主要33業種の給料には業種によって大きな開きがあることがわかる。足もとの給料事情から、知られざる給料アップの可能性を読み解く。

第60講

アイデアやコンセプトを目に見える形にするプロセスでは、しばしば「擦り合わせ」によってブレークスルーがもたらされます。擦り合わせ自体は「フツーのこと」ですが、あまたの要望や願望を括って括って、研ぎ澄まされた感性で「要するに・・・こういうことですよね!?」と一言で表せたとき、アイデアが羽ばたく。この「ジャンプ」が、今、ビジネスの世界で求められています。

第3回

政府が打ち出した出産・子育て支援策の「育休3年」「女性手帳」が、バリバリ女子たちからバッシングを受けている。仕事と家庭の両立を目指すバリ女のための政策が、なぜ彼女たちから総スカンを食らうのか。背景には「男女間の非対称性」の罠がある。

第21回

村上春樹氏が新作を出版し、発売わずか1週間ほどで100万部を突破する人気を博している。だが、氏の作品に描かれる主人公にはある種の「時代遅れ感」が漂う。今の日本人が求めているのは、共同体からの離脱ではなく、コミットだからだ。