野口悠紀雄

第10回

1月22日、欧州中央銀行(ECB)が初の量的金融緩和を決定した。これによりユーロ圏の経済状況が好転すると期待されているが、果たしてそうした効果が生じるのだろうか?

第9回

現在、世界的な投機資金の流れが大きく変化している。それが、原油価格、為替レート、株価などを揺さぶっている。また、異常とも言える金利の低下現象が世界的な規模で起きている。なぜこうした動きが生じたのか?

第8回

経済学の教科書では、円安になれば輸出が増加し、輸入が減少し、貿易赤字が縮小するとされている。しかし、実際にはそうなっていない。基本的な原因は、為替レートの変化にもかかわらず、輸出輸入量が一定であることだ。なぜ輸出は増えないのだろうか。

第7回

財政に関する本当の問題は、基礎的財政収支の外で発生する。すなわち、国債の利払い費が増大し、それを国債増発で賄うことによって、財政赤字が雪だるま式に増大する可能性があるのだ。この巨額の残高増をいかにして吸収しうるのか、まったく想像もつかない。

第6回

円安が進み、他方で原油価格が下落している。原油価格の低下は、国民生活や産業活動にとって望ましいことである。しかし、日銀はそうした効果を円安で打ち消そうとしている。これほど愚かしい行動は考えられない。

第5回

選挙戦では、長期的な経済問題はほとんど議論されなかった。しかし、日本経済は中長期的に深刻な問題を抱えている。その1つが財政だ。選挙が終わったいまこそ、腰をすえて中長期的な課題に取り組む必要がある。

第4回

GDPの実質民間企業設備(設備投資)の対前期比年率換算値は、第1次速報のマイナス0.2%より悪化して、マイナス0.4%となった。これは第2次安倍内閣の発足時に逆戻りした格好だ。このまま円安が進み、政府が目標に掲げる物価上昇率2%に近づくほど消費が抑制され、経済成長が抑えられる矛盾が起きている。

第3回

自民党は「アベノミクスで雇用は100万人以上増えた」「賃上げ率は過去15年で最高」と言っている。本当だろうか? また、円安で大企業の利益が増えれば、その恩恵は経済全体に及ぶとしている。しかし、本当にそうなるのだろうか? 現状はそれとはほど遠い。

第2回

ここ数年の日本経済は、円安によって大きな影響を受けた。円安によって利益を受けた部門と、被害を受けた部門は、はっきりと分かれている。輸入物価の上昇によって消費者物価が上昇したため、家計の実質収入が減り、実質消費が減った。他方で、企業の利益は増大した。ただし、企業利益の動向は、産業別、規模別に大きな差がある。

新連載・第1回

アベノミクスのメカニズムは、「金融緩和を行なう」という宣言によって、円安への投機を煽ることだ。円安によって輸出産業は潤うが、実体経済は改善していない。実際は、円安が経済成長率を抑えている。これは、アベノミクスの基本が間違っていることを示している。

第22回

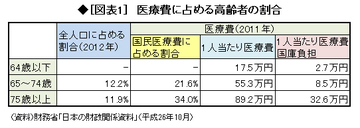

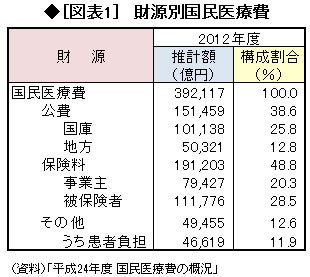

これまで見てきたように、医療費は巨額であるうえに、伸び率も高い。それは、医療費の負担に関する制度と関係があるのだろうか? もしあるなら、医療制度にいかなる改革が必要か?

第21回

これまで医療や介護の問題を労働力の観点から見てきたが、以下では費用負担の点から見ることとしよう。ここで問題となるのは、高齢者医療費の比率が大きく、伸び率も高いことだ。この問題は、自己負担率と密接に関係している。

第20回

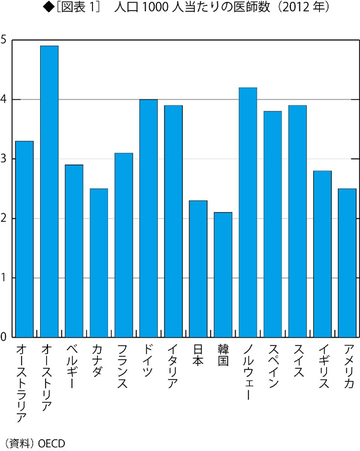

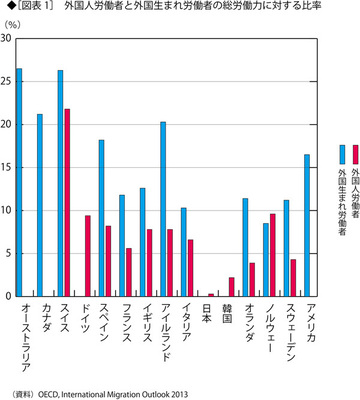

本連載ではこれまで、医療・介護分野で将来必要とされる労働力について述べてきた。今回は、国際的な観点からこの問題を考えよう。

第19回

医療介護に必要な労働力は今後増える。他方で、労働供給は急激に減少する。これまで世界のどの国も経験したことがないようなこの事態に対して、日本はどう対処すればよいのか? 世界の常識から言えば、移民を増やすしかないが、日本は世界でも例外的に移民が少ない。

第18回

日本経済の問題として総人口の減少がしばしば取り上げられるのだが、本当に問題となるのは、総人口ではない。また、総労働力でもない。「総労働力-医療介護必要労働力」が著しく減少することが問題なのだ。

第17回

介護の労働力確保が深刻な問題であるが、医療は介護よりさらに多くの労働力を必要とするため、今後の需要増に応えられるかが大きな問題となる。医師以外の医療従事者の賃金は経済全体の平均に比べて高いとは言えず、人員確保は容易でない。その実態を分析する。

第16回

医療費について当面政治上の問題となっているのは、後期高齢者医療問題だ。しかし、言うまでもなく、これは医療費の問題の一部にすぎない。すでに巨額であるし、人口高齢化に伴って今後も増えることが予想される。

第15回

本来、企業年金は私的な制度であるが、公的年金と並んで、老後の生活保障に重要な役割を果たしている。とくに、公的年金給付の一部を代行することが認められているため、制度的にも密接に関連している。以下では、現在の企業年金がいかなる問題を抱えるかを分析する。

第14回

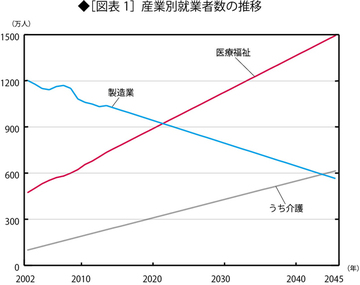

介護産業が拡大する半面で製造業が縮小するため、日本の産業構造は大きく変わる。以下ではその姿を具体的に予測し、政策対応について論じよう。

第13回

前回、介護保険の給付に関して資産制約を導入すべきだと述べた。具体的には、一定以上の資産を保有する者に対しては、自己負担率を高めることが考えられる。これを実行するために、相続税での調整と、リバースモーゲッジについて論じる。