松元 崇

「ギリシャ古典」の傑作

プラトンの師匠であるソクラテスが、多くの人々と酒と料理を前に夜を徹して愛(エロス)について語り合う物語だ。哲学が、本来、社会や一般人の生活の知恵そのものだということが分かる本である。

家族はどこへ向かうのか

AI(人工知能)が人間の知能を超えるどころか人間の文化を破壊してしまう危険性に警鐘を鳴らす。

高橋是清の人間像に迫る

資本主義経済の元祖とされるアダム・スミスに、道徳や哲学を説いた『道徳感情論』という著書がある。“高橋財政”で名高い高橋是清(1854~1936年)の、それに当たるのが本書だ。

第9回

江戸時代の行政の仕組みは、近代日本の自治制度の礎になった。それは、驚くほど先進的で効率的なものだった。現在、日本の地方自治の在り方について様々な課題が指摘されているが、江戸の自治制度を研究すれば、大きな気づきになりそうだ。

第9回

江戸時代の行政の仕組みは、近代日本の自治制度の礎になった。それは、驚くほど先進的で効率的なものだった。現在、日本の地方自治の在り方について様々な課題が指摘されているが、江戸の自治制度を研究すれば、大きな気づきになりそうだ。

第8回

日本で最初に開港したのは横浜港であり、現在も日本随一の港として知られている。しかし、明治期の日本で横浜港を破って日本一の座にあったのは神戸港だったことをご存じだろうか。その港湾整備は、民間力による地域活性化のお手本でもある。

第7回

今や地方は、国頼みではなく自らの創意工夫で、自らの地域の活性化を図らなければならなくなっている。そこで思い出されるのが、戦前には地方主導による地域活性化の伝統があったことである。今回は、戦前の大阪の繁栄と、それに対比した東京の姿について見ていくこととしたい。

第6回

わが国の地方選挙の投票率が低いことは問題だが、欧州に目を転じると、英国は同じく低得票率に悩んでいる一方、フランスでは得票率が高くなっている。先進国間でなぜこうした違いが生じるのか。日本と欧州の違いを詳しく検証してみよう。

第6回

わが国の地方選挙の投票率が低いことは問題だが、欧州に目を転じると、英国は同じく低得票率に悩んでいる一方、フランスでは得票率が高くなっている。先進国間でなぜこうした違いが生じるのか。日本と欧州の違いを詳しく検証してみよう。

第5回

統一地方選の投票率は、低下の一途を辿っている。今や地方選に出たい人さえ少なくなった。筆者はその1つの原因が、日本国憲法が定めた戦後の地方自治の仕組みだと思う。山縣有朋が創設した近代日本の「住民自治」を例に、教訓を考えよう。

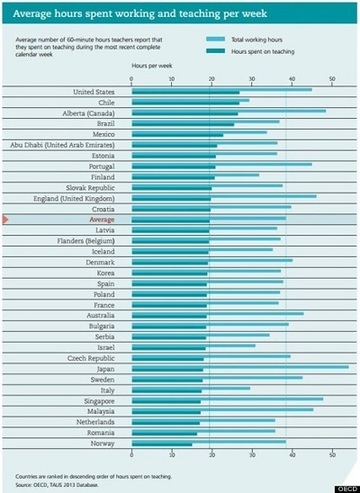

第4回

国民の能力の基本は、教育である。そこで今回は、わが国の明治以来の発展の背景にあった教育について取り上げることとしたい。実はかつての「寺子屋」は、明治の米国人顧問も絶賛するほどの質を誇った。それが経済成長の礎となったのだ。

第3回

トマ・ピケティは格差社会化への対応策として、グローバルな形での資産課税を提唱している。実は高橋是清も、戦前の日本における格差社会の出現に対して資産課税を提唱していたことを、ご存知だろうか。高橋是清は日本のピケティだったのか。

第2回

日本経済史上、「松方デフレ」は恐慌を招いた政策として語られることが多い。しかし、日本の近代的な経済成長は、松方デフレによって安定した金融制度が確立されて始まった。これは、現在の「黒田バズーカ」について語られる誤解にも通じる。

第1回

安倍首相が目指す「デフレからの脱却」といえば、厳しいデフレから脱却して経済を活性化させた戦前の高橋是清が思い浮かぶ。しかし、高橋財政の本質を知る人は少ない。それを紐解きながら、衆院選の争点となったアベノミクスの教訓を考える。