校條 浩

第93回

コロナ禍により、オンラインでのコミュニケーションやリモートワークが急激に広がったが、最近ではコロナ後の様子がどうなるのかについての議論が活発だ。そのとき、以前の活動(リアル)とオンラインでの活動(オンライン)の両方が共存するだろうというのが大方の意見だ。だが、問題はその中身だ。

第92回

30年間、日本とシリコンバレーを往復していると、日本語の変化に敏感になるのだろうか。最近気になるのは、「させていただく」の乱用だ。

第91回

昨今、経済ニュースでDX(デジタルトランスフォーメーション)の文字を見ない日はない。「DXとは単に業務をデジタル化して効率化することだけではなく、事業を根本的に見直し再構築する企業の変革だ」。そんな有識者の力強いコメントも目にする。

第90回

今多くの事業会社が米国のベンチャーキャピタル(VC)への出資を検討し始めている。DX(デジタルトランスフォーメーション)など、自社の事業の変革や、新事業の創造のためにスタートアップ企業とのオープンイノベーションを進めようという意思の表れだろう。

第89回

スタートアップ企業を利用して事業イノベーションを成功させる鍵は、経営トップの本気度だが、それと同じくらい重要なのが「仕掛け人」の存在だ。

第88回

前回、事業イノベーションを進めるためにスタートアップ企業のM&A(企業の合併・買収)を積極的に検討すべきだと述べた。そのときに忘れてはならないのが、M&AとR&D(研究開発)を組み合わせたA&D(Acquisition & Development=買収と開発)というアプローチだ。

第87回

2020年は、新型コロナウイルス感染症が拡大していたにもかかわらず、米国では新興企業の活躍が目覚ましかった。上場による資金調達額が約17兆円、ベンチャーキャピタル(VC)の総投資額が約15兆円と勢いがあった。そんな中で注目したいのが、既存企業による新興企業の買収(M&A)である。

第86回

672億ドル(約17兆円)、454社――。何の数字か想像できるだろうか。これは、昨年米国で新興企業が上場して調達した総額と、その企業数である。

第85回

幸か不幸か、新型コロナの感染拡大が従来の常識や前提を崩しつつあり、2021年は新しい社会・産業構築の幕開けとなりそうだ。私は、これからの10年で変革の台風の目となるのは、女性だと考えている。

第84回

新事業創造やイノベーションのアイデアを、自社の事業計画に落とし込むことが難しいのは、仮説・検証を繰り返す演繹法的な活動の発想と、計画の忠実な実行に注力する帰納法的な経営とが折り合わないことが原因だ。解決策は、アイデア提案者と事業現場が批判的思考(Critical Thinking)で議論を重ねることだが、実際にはどうすればいいのだろうか。

第83回

日本企業が、デジタルによる産業変革の波にいよいよ本腰を入れ始めた。あらゆる業界で経営トップ自らが旗を振り、変革への一歩を踏みだしているのは素晴らしいことだ。

第82回

私の関係する米国のベンチャーキャピタル(VC)が投資したスタートアップ企業が、近くニューヨーク市場に上場する。注目すべきは、その上場がSPAC方式で実現することだ。

第81回

イノベーションを目的としてシリコンバレーに進出した日本企業が成果を得るためには、経営トップの意識が一番の鍵だ。実際、シリコンバレーで一目置かれている企業の経営トップは、例外なく明確なビジョンを持ち、駐在員を信頼してプロジェクトの実行を任せている。ただ、残念ながらそれらは少数派だ。

第80回

シリコンバレーに派遣されている日本企業の駐在員は、地元のインキュベーション施設を訪問し、必死でスタートアップ企業の探索にいそしんでいる。中には、コーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)を立ち上げ、ベンチャー投資を行っている企業もある。

第79回

最近、オープンイノベーションを戦略に掲げる多くの日本企業で、世界のイノベーションの中心地であるシリコンバレーをどう利用するかということが課題になってきた。その中で、シリコンバレーのベンチャーエコシステムがほとんど理解されていないという基本的な問題がある。

第78回

「ジョブ型雇用」への移行が話題になっている。ジョブ型雇用とは、明確な業務内容に対して賃金を支払う雇用形態を指す。「仕事に人を付ける」という考え方だ。それに対して、新卒一括採用、年功序列、そして終身雇用が基本の日本型の雇用形態は、「人に仕事を付ける」ところが特徴だ。最近では、少しおしゃれに「メンバーシップ型雇用」と呼ぶらしい。

第77回

コロナ禍による急激な経営環境の変化で強まった危機感により、日本企業ではイノベーションに取り組む機運が高まっている。しかし、いざ取り掛かろうとすると、今までの経営手法と勝手が違い、経営陣は戸惑っているようだ。

第76回

AI(人工知能)の応用が爆発的に進んだことで、AIやデータ技術、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、「AI+データ+DX」に関連する人材の不足が心配されている。

第75回

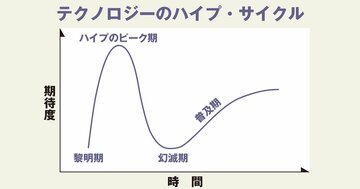

今やメディアで、AI(人工知能)という文字を見ない日はない。AIがあらゆる事業で使われ、世の中を良くしていくという認識は完全に市民権を得たようだ。これは米国でも同じだ。しかし、よく見るとAI普及のフェーズは日米で違う。

第74回

日本の本社からシリコンバレーに派遣されてくる駐在員の中に、この地で通用する、情熱溢れる個人が増えてきたことは非常に喜ばしいことだが、新たな心配事が表出している。ほとんどの日本企業にある、人事ローテーションだ。