枝久保達也

えっ、もう10年?「アーバンパークライン10周年」の東武野田線、今春の新型車両導入で懸念されること

先日、最寄りの東武野田線七里駅を利用した際、改札口の電光掲示板(発車標)の裏側に「アーバンパークライン10周年」というポスターが貼られていることに気づいた。そうか、今年でそんなになるのかと思って調べたら、2024年4月に10周年を迎えていた。完全に機を逸してしまったわけだが、今年も野田線は新たな変化を控えているので、せっかくだからお付き合い願いたい。

えっ、品川にかつて村があったの?鉄道開業で大変貌した「まさかの地名」【鉄道史】

2025年は「昭和100年」にあたる年だという。ついこの間、「大正100年」と言われた気がするが、それからもう13年も経過したのである。気が付けば令和ももう7年。暦ばかりどんどん進んでいくのは、筆者が歳を重ねたためだろうか。約100年前の日本は、関東大震災や昭和金融恐慌などもあり、決して明るい時代ではなかった。だが、鉄道史において、現代的な都市生活が形作られたのも、この時代だった。

「こりゃ常識が覆るわ」JR東日本の次世代Suicaが便利すぎ!一方で懸念も…

ICカード乗車券「Suica」のサービス開始から約25年。この間、抜本的なモデルチェンジを行わなかったSuicaだが、いよいよ「次世代」の姿が見えてきた。12月10日にJR東日本が発表した「Suica Renaissance」とは。

こんなに速かったのか…120年前の「日本初の電車」が御茶ノ水~中野間で要した時間が驚きだった

120年前の1904年12月31日、現在のJR中央線、当時はまだ私鉄だった甲武鉄道御茶ノ水~中野間で電車の運行が始まった。日本初の路面電車は1895年に京都で誕生し、東京にも1903年に登場していたが、専用の線路を走る「鉄道」の電車運転は甲武鉄道が日本初であった。日本の電車ネットワークの120年の歴史とは。

「えっ、東京~新宿の運賃が2割値上げ?」JR東日本が初めて大幅値上げに踏み切った事情

JR東日本は12月6日、会社発足以来初となる運賃改定(値上げ)を国土交通省に申請したと発表した。経営が好調な「本州三社」は、消費税率改定などの増収を目的としないものを除き、運賃改定を行ってこなかった。にもかかわらず、最大手のJR東日本が運賃改定に踏み切った事情とは。

JR西日本の取り組みが斬新すぎ!3Dプリンターで駅舎建設、100万円超の家具販売…

JR西日本は12月5~6日、大阪・梅田のグランフロント大阪でグループの総合展示会「Innovetion&Challenge Day」を開催した。本連載ではJR西日本のオープンイノベーションをたびたび取り上げてきたが、本展示会ではその後の展開や、新規案件などが紹介されていた。

特急「スーパーはくと」運行30年、かつて構想凍結されたローカル線が「超優等生」になれたワケ

兵庫県の上郡駅と鳥取県の智頭駅を結ぶ鉄道事業者、智頭急行は12月3日で開業30周年を迎えた。同社は鳥取県を筆頭に、兵庫県、岡山県や沿線自治体が株式を保有する第3セクター鉄道だ。全国には旧国鉄の特定地方交通線、JRの新幹線並行在来線を転換した3セク鉄道が47社存在するが、その中でも智頭急行は「優等生」と称される。地方鉄道の苦境が唱えられる中、なぜ智頭急行は成功したのだろうか。

「取りすぎでは?」私鉄4社の大幅増益で浮き彫りになった運賃値上げの課題【大手私鉄16社決算】

大手私鉄16社の2024年度中間決算が出そろった。これまでの決算記事でも触れているように各社の経営環境はすでに「アフターコロナ」に突入している。決算に与えたコロナ禍の影響ではなく、各社の経営がコロナ前からどのように変化したかを中心に見ていきたい。

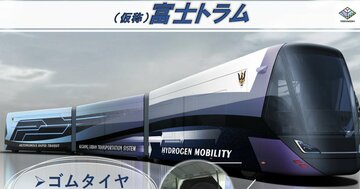

「それ、ただのバスじゃない?」富士登山鉄道を断念した山梨県→打ち出した新構想に無理やり感が…

11月18日公開の前回記事では、山梨県が推進する「富士山登山鉄道構想」のコンセプトや技術面の問題を指摘した。そして、今回の記事で構想をめぐる県と地元のすれ違いを深堀すると記したが、山梨県の長崎幸太郎知事は同日、富士吉田市や富士五湖観光連盟など反対派の懸念を受け入れ「鉄路を使わない新しい方式での移動手段に変更する」と表明したのである。計画に拘泥せず、自治体や県民の声を受けて見直しに踏み切ったことは評価したい。だが、前回取り上げたように、山梨県は10月28日に「鉄道敷設は技術的に可能」との中間報告を発表したばかりだった。それがわずか二十日での急転直下の方針転換。一体何があったのか。

往復運賃1万円でも300万人が利用?「富士山登山鉄道」構想が紛糾する当然のワケ

山梨県は10月28日に富士山登山鉄道構想の「事業化に係る中間報告」と「技術課題調査検討結果」を公表した。富士山麓(県道707号線胎内交差点)と富士山五合目を結ぶ有料道路「富士スバルライン」上に、登山鉄道を整備するという大胆な計画をめぐって地元が揺れている。富士山のおひざ元である富士吉田市、富士五湖地域の市町村、観光協会、地元企業から構成される富士五湖観光連盟、富士登山道の入り口にある北口本宮冨士浅間神社、山梨県側の山小屋・売店が加盟する富士山吉田口旅館組合といった地元当事者が、山梨県の構想に真っ向から反対しているのである。富士山登山鉄道構想の概要と、実現に向けた課題とは。

電子マネー文化の先駆け「Suica」に立ちはだかる“時代遅れ”という壁

首都圏に住む人の中には「初めて利用した電子マネーはSuica」という人は多いだろう。高い利便性により多くの利用者を獲得したSuicaだが、ここ数年はクレカのタッチ決済やQRコード決済が台頭しており、シェアを大きく奪われている状況だ。はたして交通系電子マネーに未来はあるのだろうか?本稿は、枝久保達也『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(KAWADE夢新書)の一部を抜粋・編集したものです。

新幹線の自由席乗車率が繁忙期で200%に迫っても、経営効率が下がるナゾ

コロナ禍に導入されたオフピーク定期券の数値目標はいまだ達成されていない。繁忙期の混雑緩和のため新幹線の料金を値上げしたが効果は未知数だ。経営効率を上げるために取り組んだオフピーク構想の全貌に迫った。本稿は、枝久保達也『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(KAWADE夢新書)の一部を抜粋・編集したものです。

JR東日本が「通過するだけ」の駅を「暮らしの起点」に転換しようとする狙い

近年、鉄道以外にも事業を多角化させるJR東日本。不動産事業でも駅前開発以外に旧社宅などの既存不動産を活用した再生住宅や立地を生かしたホテル開発が進む。交通インフラ企業の強みを生かしたビジネスに迫る。本稿は、枝久保達也『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(KAWADE夢新書)の一部を抜粋・編集したものです。

JR3社決算で浮き彫り、好業績のJR東がこれから直面する「経営リスク」とは?

JR本州3社は10月31日に中間決算を発表した。各社とも昨年度に引き続き鉄道事業の回復が進んでおり、JR西日本の営業利益が微減したのを除き、いずれも増収増益となった。一方で、アフターコロナにおける厳しい財務状況も浮き彫りとなった。

「新幹線の線路使用料」なぜ今見直し?「JRの負担増」提案する財務省の狙い

財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会は10月28日、JR各社が国に支払う整備新幹線の線路使用料である「貸付料」の見直しを提案した。開業時の設定が30年間変わらない現行制度がなぜ今、検討の対象となったのか。財務省の狙いを考えたい。

東京メトロがようやく株式上場、実現のカギは有楽町線の延伸だった?

東京メトロ有楽町線は10月30日に開業50周年を迎えた。1974年10月30日、池袋~銀座一丁目間で開業した有楽町線は、1980年代に池袋から和光市方面、銀座一丁目から新木場方面に順次延伸し、1988年6月8日に和光市~新木場間が全線開業した。豊洲~住吉間が間もなく着工するなど、全線開業後もさまざまなアップデートを続ける有楽町線の歴史とは。

埼玉県の蓮田~岩槻を結んだ幻の鉄道「武州鉄道」の数奇な歴史とは?

今からちょうど100年前の1924年10月19日、埼玉県の蓮田と岩槻を結ぶ零細私鉄「武州鉄道」が開業した。そんな路線など聞いたことがないという人も多いだろう。それもそのはず、開業からわずか14年弱で廃止された幻の路線だからである。大きな可能性を秘めながらも時代に翻弄(ほんろう)された鉄道の数奇の歴史とは。

湘南新宿ライン「20年前のダイヤ改正」がもたらした、埼玉人への「2つの変化」とは

宇都宮線、高崎線から池袋・新宿・渋谷を経由して東海道線、横須賀線に直通運転する「湘南新宿ライン」が大増発し、現在の形になった2004年10月16日のダイヤ改正から20年を迎えた。ダイヤ改正が埼玉にもたらした2つの変化とは。

JR東日本が「貨物新幹線」開発に乗り出したワケ、利用者ニーズが高そうな「3つの商品」とは

東海道新幹線が開業60周年を迎えた10月1日、大きなニュースが入ってきた。朝日新聞デジタルが「『貨物新幹線』を開発へ」として、「JR東日本が、座席がなく荷物だけを運ぶ専用車両を開発する方針を固めたことがわかった」と報じたのである。古くは東海道新幹線の計画時にも検討された「貨物新幹線」構想が、なぜ今、注目されているのか。

東京モノレールが新橋から江の島を超えて…歴史に消えた「幻の終着駅」とは?【開業60周年】

浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールが開業して9月17日で60周年となる。現代各地に普及するモノレールの方式を、都市交通機関として世界で初めて用いた東京モノレールは、いかにして生まれたのか。そして、歴史に埋もれた壮大な延伸構想とは。